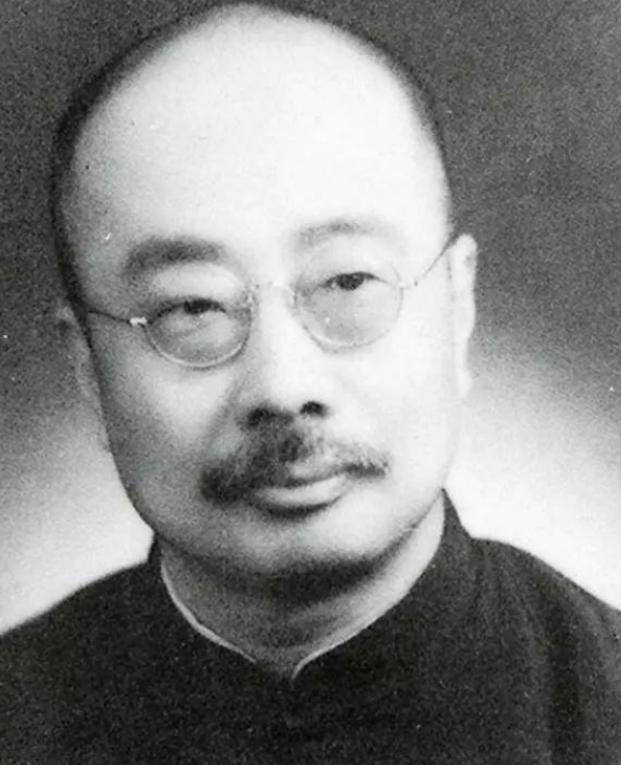

周作人因当汉奸被判枪毙,被胡适等人救下后,改判为坐牢,49年出狱后曾打算去台湾,后写信给毛主席,毛主席只评了一句话,改变了周作人后半生的命运。 1937年7月,卢沟桥的炮火点燃了全面抗战的烽烟,北平很快沦陷,在大多数文化界人士选择南迁,投身抗战宣传时,周作人却做出了不同的选择。 他留了下来,这是周作人命运的第一个拐点。 彼时的周作人已是文化界的重要人物,他早年与哥哥鲁迅同赴日本求学,翻译出版《域外小说集》,引进了欧洲弱小民族的文学作品。 他倡导“人的文学”,推崇人性与个体解放,散文风格平和自然,被誉为现代散文的奠基人之一。 新文化运动时期,他与鲁迅、胡适等人并肩作战,风头正劲,与鲁迅的分道扬镳却给他的人生留下了阴影。 1923年,周作人与鲁迅因家庭矛盾及思想观念的分歧决裂,鲁迅搬出北京八道湾,两人从此再无往来。 这场兄弟失和,成了周作人心中难以回避的裂痕,也让他对世事更添几分淡漠。 北平沦陷时,周作人选择留下,他的理由简单:家庭经济拮据,妻子羽太信子反对南迁。 羽太信子是日本人,北平沦陷后,她的身份给周作人带来了双重压力。 一方面,他想避开动荡的南方;另一方面,他或许也天真地以为,留在北平可以继续过那种“苦茶庵”的隐居生活,教书写字,与世无争。 但现实很快就打破了他的幻想。 1939年元旦,周作人在家中遇刺,一颗子弹打中了他的衣扣,所幸没有伤及性命。 这场刺杀给他带来了极大的恐惧,从那之后,他变得更加谨慎,开始害怕出门,连去学校上课都觉得战战兢兢。 心理上的崩溃加上经济上的压力,周作人终于迈出了那一步,接受了日伪政权的拉拢。 他先是担任了伪北京大学图书馆馆长,随后又被任命为华北政务委员会教育督办。 这些职位看似清闲,但却是日伪政权推行奴化教育的重要工具,周作人本可以拒绝,但他没有,他的选择让他在世人眼中从一个文人堕落成了“汉奸”。 作为日伪文化机构的代表,周作人出席了多场宣传会议,还曾参与组织所谓的“文化建设座谈会”。 在这些场合,他与日本特务和伪政府官员同框出现,日本媒体大肆宣传,将周作人塑造成他们文化统治的“样板”。 这让中国知识界愤怒不已,武汉文化界更是发出通电,公开谴责他为“文化汉奸”。 抗战胜利后,周作人迎来了命运的清算,1945年,他在北平被逮捕,押送至南京接受审判。 1946年,国民政府以汉奸罪判处他死刑,那一刻,周作人或许已经预见到了自己的结局,命运却在这一刻发生了转折。 胡适、李石曾等文化界名人出面为他求情,胡适等人指出,周作人虽然有过错,但他在文学与翻译上的贡献值得被考虑。 经过多方斡旋,法庭最终改判周作人死刑为15年有期徒刑,后减至10年。 在南京老虎桥监狱的几年,周作人经历了人生的低谷,他或许后悔过,但他却很少流露出情绪,在监狱中,他沉默寡言,似乎早已认命。 1949年1月,随着解放战争接近尾声,周作人因健康原因提前获释,他重新回到了北平,这座他一生纠葛的城市。 这时,有人劝他去台湾,那里或许可以给他一片新的天地,但周作人犹豫再三,最终选择了留下。 也许是对北平的眷恋,也许是他早已疲于奔波,不愿再去面对新的未知。 出狱后的周作人并未被世人接受,他试图重新融入社会,给中央写信,希望能继续为国家尽力。 信中,他坦诚自己过往的错误,并表达了悔改之意。这封信送到了毛主席的案头。 毛主席看完信,只轻描淡写地说了一句:“文化汉奸嘛,又没有杀人放火,懂古希腊文的人现在不多了,养起来吧,让他做翻译的工作,以后出版。” 就是这句话,改变了周作人的后半生,从那以后,周作人被安排从事古希腊文学与日本文学的翻译工作。 这项任务,既是对他过去的一种宽容,也是一种考验,他翻译了《伊索寓言》《希腊神话》等重要作品,为中国文化界留下了宝贵的财富。 晚年的周作人生活简朴,几乎与世隔绝,他每天坐在书桌前,用毛笔一字一句地抄写、翻译。 他的稿费曾一度被减少,生活拮据,但他并未抱怨,对他来说,翻译工作或许是赎罪的途径,也是他唯一能做的事情。 命运的磨难并未就此结束,1966年,文化大革命爆发,周作人再次被推上风口浪尖。 他的家被红卫兵抄查,书籍手稿被毁,甚至遭受批斗与殴打,他的身体每况愈下,但他没有反抗,只是沉默地忍受着一切。 1967年5月6日,周作人去世,终年82岁,这个曾在文化界风光无限的文人,带着一生的争议与遗憾,悄然离世。 周作人的一生,充满了复杂与矛盾。 他曾是新文化运动的先锋,也曾沦为日伪的帮凶; 他追求闲适生活,却卷入历史的洪流; 他的人生选择固然令人遗憾,但他的文学成就与翻译贡献,依旧无法被忽视。 历史不会掩盖错误,也不会抹去功绩,周作人用晚年的翻译作品,为自己的人生画上了一个沉默而无声的句点。