我的评分:[星星][星星][星星][星星]

跨年电影愿 【为什么现在看电影的人越来越少了?】

资本可以自洽又何须观众,数字生命阴兵借道不就行了,自有人收钱为其辩经。

还有其他原因,经济下行,市场一片萎靡,人们也没钱了,烂片太多,没必要去买单,票价一年比一年高,观众不是冤大头,以及电影的社交属性逐渐丧失,不再是性价比高的选择。

这些都是老生常谈的问题,不过我想从从电影发展方面来分析现在看电影的人为什么越来越少了,一言以蔽之是电影到头了,不仅仅是瓶颈期那么简单了。

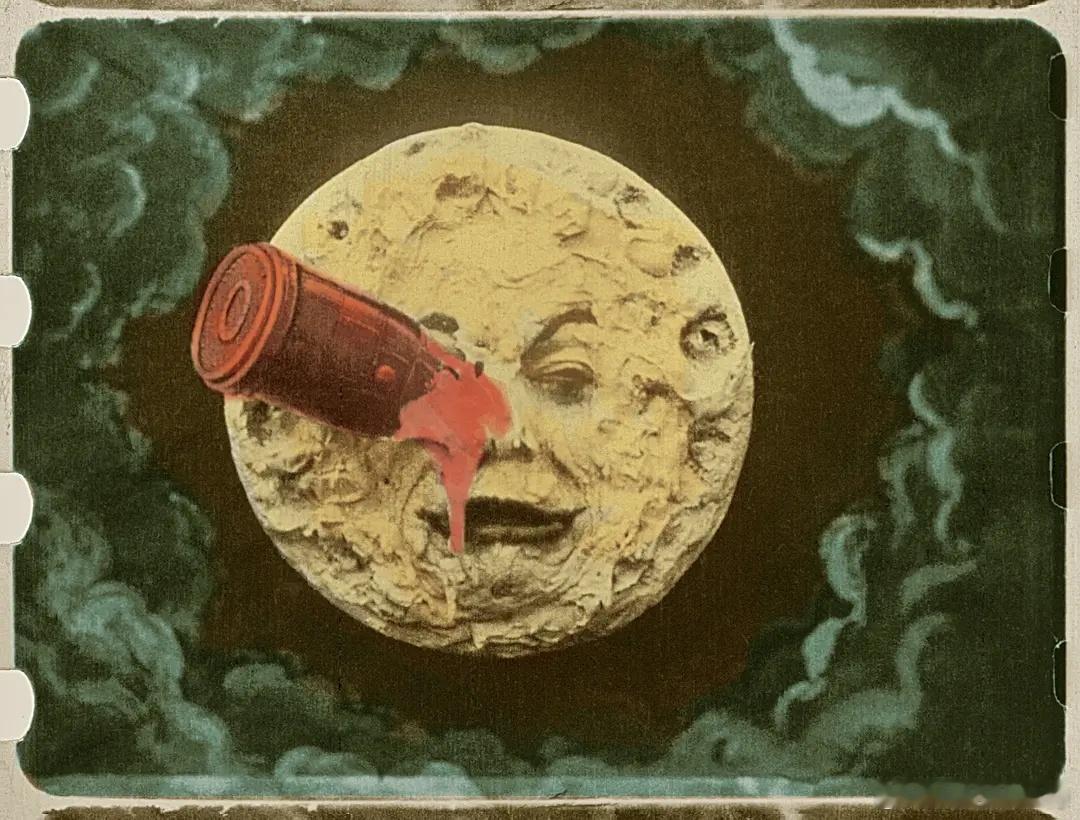

从卢米埃尔兄弟发明电影的那一年起,作为新鲜事物,电影有过一段野蛮生长的时期,乔治·梅里爱、埃德温·鲍特、大卫·格里菲斯都为电影添砖加瓦,但到了30年代中后期,电影的叙事方式已经穷途末路了,没有新的东西出来,电影眼看就完了。

这时天降猛男,奥逊·威尔斯带着《公民凯恩》拯救了电影,让电影从古典步入现代,非线性叙事广泛流行,为电影续命几十年,直到现在用的还是这一套,可几十年前的玩意儿终究是有些陈旧的,这就让观众不再感兴趣,久而久之就沦为不是续集就翻拍或换汤不换药的所谓宇宙电影。

电影从业者不是没想过自救,斯皮尔伯格的《头号玩家》,索尼的《蜘蛛侠纵横宇宙》,都是打破时空间叙事的概念电影,无论是多元宇宙还是变换时间和空间,对于已经停滞不前的叙事方式来说都是一次不错的尝试,倘若形成气候就能为电影带来新的叙事,又能蹦跶几十年。

可惜的是这种改变时空间的叙事方式的电影太少了,一来叙事相对复杂,观众的接受度没那么高,所以需要大量的优秀作品来沉淀观众,等观众成长。

二来是不是大导演没人敢去试错,一旦亏本,职业生涯可能就断送了,三来是这类电影对编导的要求很高,一般人根本拿不下来,像阿伦·雷乃的《去年在马里昂巴德》就是这类片子的佼佼者,可又有谁愿意下苦工去研究论文电影。

这样一来,改变叙事方式这条路就被堵了个半死,直到现在都没疏通,国外相对好一点还有后现代主义电影,非线性叙事也比较常见。

而国内大都是古典主义电影,虽师承苏联也学过新浪潮、好莱坞,但奈何内地大事太多让电影发展数次中断,以至于现在还是以三幕剧、五幕剧为主,老是这一套,都不用观众赶,自己就先不行了。

既然叙事行不通,那就往电影技术方面发展。

当年从无声到有声,从黑白到彩色都实现了电影行业的更新换代,后来计算机的诞生,特效技术的出现又让史诗片、科幻片、魔幻片成为可能,什么《指环王》三部曲,《侏罗纪公园》系列,《星际穿越》等都让观众大饱眼福。

只是这类技术发展与时代息息相关,若整个世界有新的东西出来,电影也能随之升级,毕竟科学才是第一生产力,没有强有力的工业化支持,空有概念也难以落地。

但难不代表没有,卡梅隆的《阿凡达》横空出世让电影业被3d席卷,行业因此受益,之后的相关的技术也风靡一时,然而真正改变电影的少之又少,AR、VR这些在电影上并没有多大发展,更多是助力在游戏和颜色片上。

如今被热议的AI也作用在了电影当中,可目前来看,雷声大雨点小,将来怎么样尚未可知,不过在等的这个空窗期,电影恐怕有些不好为继,全球工业革命都停了许多年了,更何况是相较之下可以随时舍弃的电影。

叙事这条路没走通,技术这条路也无望,所以不是看电影的人越来越少了,是电影已经从一个巨人变成个糟老头了,哪怕观众再有心也无力回天,除非电影能返老还童,只是神通何时来,没人知道。