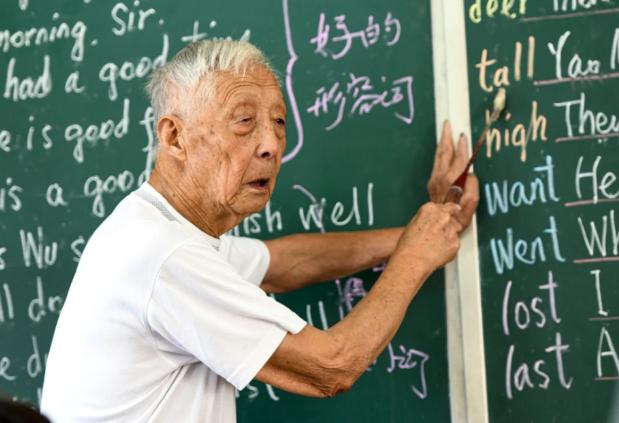

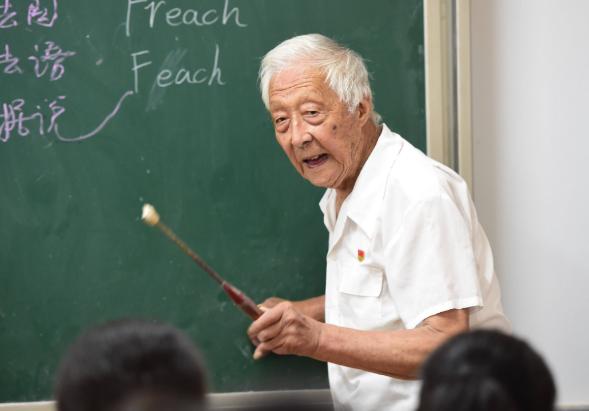

2023年,95岁的叶连平接到一个电话:“叶老师,您还活着啊,我等您的骨灰盒呢?“叶连平生气地说:“难道想我死吗?“ “叶老师,您还活着啊,我等您的骨灰盒呢?”这个电话,出乎意料地响在了叶连平的耳畔。站在电话那头的人,语气里满是不以为然与调侃,仿佛叶连平已年老体衰,时日无多。 可叶连平听了,却瞬间怒火中烧。他的回答冷冷地回击:“难道想我死吗?”虽然已是95岁高龄,但这位曾为乡村教育奉献一生的老教师,依然以一种锐气十足的态度回应生活中的每一个挑战。 这通电话,让人不禁思考,叶连平为什么能在如此高龄,依然充满活力?这背后是否有着他坚守的一份信念?那是关于教育的信念,也是一种责任感的体现。 若深究叶连平的人生,你会发现,这个一生致力于乡村教育的老人,背后有着浓厚的家庭背景与教育理念。 叶连平出生于1928年,来自广东省的一个普通农民家庭。虽然家庭并不富裕,甚至贫困,但从小父母便把教育看得比什么都重要。 叶连平的父亲,虽未接受过正规的教育,但总是告诉他:“读书能够改变命运。”母亲亦是一位踏实的女性,尽管家庭重担繁重,但始终对孩子的学习给予支持。 在这样的家庭环境中,叶连平从小便深刻理解到知识的重要性,并树立起通过教育改变命运的信念。 “教育无贵贱,学生无贫富。”这句话,不仅是叶连平的人生格言,也是他教书育人的核心理念。 无论是生活中还是教学工作中,叶连平始终坚信,教育应该是平等的,所有孩子都应该有接受教育的机会。即便是身处乡村贫困地区,叶连平也毫不犹豫地将这个理念付诸实践。 1950年代,叶连平考入了广东的一所师范学校,正式开始了他长达数十年的教育生涯。 在师范学校的学习中,他不仅学习了如何教书,更学到了如何去理解每一位学生的需求,如何尊重学生的个性。正是这种对教育的热爱与理解,成就了他后来的教育事业。 回到乡村后,叶连平并没有因为自己的学识而居高临下,而是始终与乡村的孩子们打成一片,理解他们的困境与需求。 在他看来,乡村的孩子们同样拥有追求梦想的权利,他们不该因出生地的差异而被剥夺了获取知识的机会。 尽管当时乡村的教育资源极其匮乏,许多学校没有教学设施,教师也普遍短缺,但叶连平从未抱怨过。 他始终坚信,教育并不完全依赖于物质条件,更多的是关乎教师的责任与信念。他在课堂上总是尽量调动学生的积极性,鼓励他们多动手实践,不仅仅是用书本上的知识来武装自己,更要通过实际操作和思考去体验世界。 在叶连平的教学中,最常强调的就是“因材施教”的理念。无论学生的家庭背景如何,叶连平总是根据每个孩子的实际情况调整教学方法,帮助他们发挥自己的长处,弥补短板。 在他的课堂上,孩子们不仅学到了知识,更学到了如何做人、如何面对生活中的困难和挑战。 在叶连平的教育生涯中,他亲眼见证了乡村教育的艰难与困境。上世纪70年代至90年代,很多乡村学校没有足够的师资力量,甚至没有教室,教学设备更是极为匮乏。 学生们上课只能靠着破旧的黑板,老师们上完课后还要自己去田地里务农养家。那时的乡村教育,几乎是“举步维艰”。 叶连平所在的学校也并不富裕,许多时候他只能依靠自制的教具来补充教学内容。他甚至带着学生们一起去田间地头,借助自然环境进行实践教学,教他们如何识别植物、动物,如何从生活中汲取知识。 尽管条件艰苦,但叶连平始终没有放弃过自己的学生,他认为,这些孩子能够通过学习改变自己的命运,获得更广阔的未来。 尽管乡村教育面临诸多困难,但叶连平始终对未来充满希望。1990年代,随着国家对教育的关注与支持加大,乡村教育的困境逐渐得到缓解。 政府开始出台一系列政策,增加教育经费,改善乡村学校的教学设施。在这其中,叶连平也积极向有关部门反映乡村教育的问题,争取更多的资源与支持。 随着信息技术的飞速发展,叶连平看到,乡村教育也开始步入新的发展阶段。互联网的普及,给乡村孩子带来了前所未有的机会。 通过网络,乡村孩子们可以接触到城市学校的教学资源,接受到更广泛、更优质的教育内容。 叶连平也开始尝试通过网络平台来为学生们提供更多的学习机会,他希望,科技能成为乡村教育的一剂强心针。 在叶连平的心中,乡村教育不仅仅是为了让孩子们学会知识,更是为了让他们能够独立思考,成为有责任感、有担当的公民。 即便自己已经95岁高龄,他依然每天都在关注着乡村教育的动向,持续为改善乡村教育出谋划策。他坚信,教育的力量能够改变一切,能够为乡村的孩子们创造更多的希望。