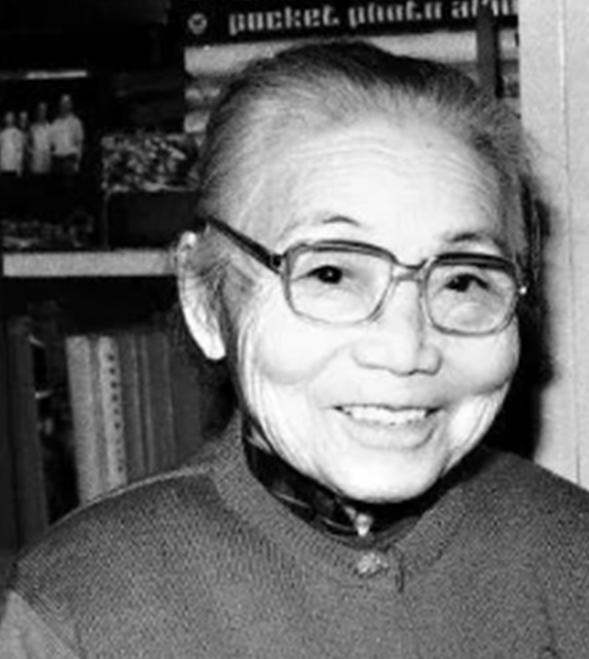

1925年,苏州豪门潘祖年病重。临终前,他支开旁人,只留下20岁的孙媳妇,厚着脸皮对她说:“你已经守寡2年,真是苦了你了。但我死后你也一定不要改嫁,我有要事相求!”孙媳妇重重地点点头。 1925年苏州的潘家大宅里,气氛压抑得让人喘不过气。 潘祖年曾是苏州赫赫有名的大豪门掌门人,如今却已病入膏肓。 这个曾经叱咤风云的老人,此时躺在床上神色苍白,连呼吸都带着细微的喘息声。 他的亲人们守在床边,但潘祖年突然挥手,让所有人都离开,只留下一位年轻的女子。 女子不过二十岁,梳着简单的发髻,眼中带着几分无措。 这是他的孙媳妇潘达于,一个守寡两年的年轻女人。她低着头不敢直视眼前的老人,潘祖年缓缓地抬起头,盯着她,语气低沉却透着一种不容置疑的威严:“达于,我知道这些年苦了你。你才二十岁,却已经守寡两年,这对你来说是不公平的。” 他说着停了一下,似乎在酝酿着接下来的话。 潘达于愣住了,她不知道老人为何突然说出这样的话,但她依旧重重地点了点头,表示愿意倾听。 潘祖年深吸一口气,声音比刚才更低,却带着一种不容拒绝的力量:“我快不行了,但我有一件事拜托你。无论如何,不要改嫁。我需要你守护家族的一件重要的东西,只有你,我才能放心。” 潘达于一时不知道该如何回答,但她看着老人眼中恳切的光芒,还是坚定地点了点头:“我答应您。” 三天后,潘祖年去世,葬礼上的悲痛笼罩着整个潘家,但没人知道,这位二十岁的年轻女子心中已经悄悄种下了一颗责任的种子。 她隐隐觉得,那所谓的“重要的东西”一定非比寻常。 几个月后的一天,潘达于被家族的管事带到一个密室,那是潘家的地下藏室,灯光昏暗,空气中弥漫着一股潮湿的气息。 管事小心翼翼地打开一个巨大的木箱,里面赫然摆放着两尊古老的青铜器:大盂鼎和大克鼎。这两件青铜器散发着幽深的青铜光泽,上面刻满了古老的铭文,似乎在无声地诉说着几千年的历史。 管事低声告诉她:“这是潘老爷临终前让我交给您的。这两件宝鼎是家族的命脉,也是国宝,一旦流失,后果不堪设想。老爷说,您是最值得信任的人,让您一定要保管好。” 潘达于明白,这不仅是家族的重托,也是潘祖年对她的信任。 从那天起,她开始肩负起守护文物的责任,然而风暴很快来临。 1937年,抗日战争全面爆发,苏州沦陷,日军对各地的珍贵文物进行疯狂掠夺。潘家的大宅成为他们的目标,接连遭到多次搜查。 潘达于知道,必须将宝鼎藏起来,她没有告诉任何人,亲自指挥下人挖开地下,秘密地将大盂鼎和大克鼎深埋在潘家的庭院中。 为了迷惑日军,她还安排一些仿制的文物放在显眼的地方,当日军士兵气势汹汹地闯入搜查时,她面不改色,甚至主动引导他们去检查藏假文物的地方。 有一次,日军怀疑她家中有重要文物,派出一名军官带队搜查。 军官满屋翻找,却一无所获。临走时,他用审视的目光盯着潘达于,威胁道:“如果让我知道你藏了东西,我会让你后悔。”潘达于面带微笑,送他们离开,心里却是一阵后怕。 战火持续了八年,潘达于在惊险与隐忍中度过了这段艰难的岁月。 抗战胜利后,苏州的局势逐渐恢复平静,但她依然没有放松警惕。她知道,这两件国宝的命运关系重大,绝不能有丝毫闪失。 新中国成立后,潘达于的心境发生了变化。她明白,文物的真正归宿应该是国家,而不是家族。 经过一番思考,她做出了一个大胆的决定:将家族收藏的400多件文物,包括大盂鼎和大克鼎,全部无偿捐赠给上海博物馆。 这些文物的出现,不仅震惊了考古界,也为新中国的文物保护事业增添了浓墨重彩的一笔。 信源:澎湃新闻—赵启斌|潘氏家族及其收藏——记著名收藏家潘达于先生