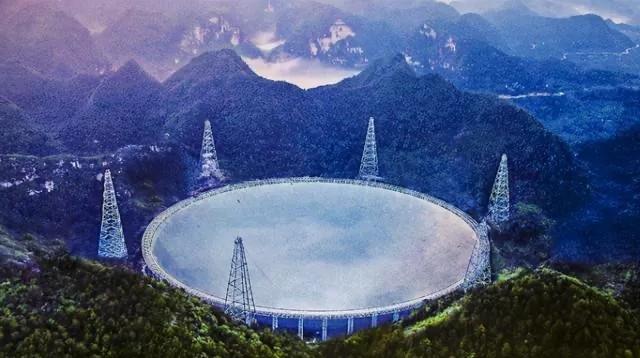

2017年9月15日,美国波士顿。一位瘦弱的老人在遗憾中离世。他的离世,没有波澜,也没有冲上热搜。然而,一个月后,他生前所做的贡献却震惊了世界。 从一个小山村走出的少年,到“人民科学家”,南仁东的名字在中国科技发展史上熠熠生辉。 他的一生,为了实现一个看似遥不可及的梦想——让中国拥有世界一流的射电望远镜,倾尽全力。 他用23年的光阴,将这一愿景化为现实,最终为中国天文科学打造了“天眼”。 1945年2月,南仁东出生在吉林省辽源市一个普通的家庭。 自幼,他就表现出对科学的浓厚兴趣。 18岁时,他以优异成绩考入清华大学无线电系,在那个年代,这无疑是天之骄子的象征。南仁东并未满足于此,他始终追求更高的学术目标。 1987年,他在中国科学院研究生院完成了硕士和博士学位的学习,为之后的科研生涯打下了坚实基础。 1993年,日本国际无线电科学联盟大会上,一项关于建造新一代射电望远镜的议题引起了南仁东的关注。 当时,国外科学家提议建造一台更先进的望远镜,用于探测更深远的宇宙信号。 面对这一提议,南仁东萌生了一个大胆的想法:“中国为什么不能也建造这样一台望远镜?” 彼时,中国的射电天文学基础设施远逊于西方,但南仁东却认为,这正是中国天文领域实现突破的机遇。 1994年7月,500米口径球面射电望远镜(FAST)的工程概念正式提出。这一望远镜被设想为全球最大的单口径射电望远镜,其接收能力能够超越其他同类设备。 要实现这一构想,需要的不仅仅是先进的技术,更需要对选址、设计、施工等一系列环节的全面突破。 FAST工程的选址至关重要,它决定着望远镜的性能。为了找到理想的建造地点,南仁东与他的团队耗费了整整12年。 在这段时间里,他们携带300多幅卫星遥感图,跋山涉水,行走于中国西南的大山深处。 从广西到贵州,从四川到云南,他们先后勘察了超过1000个洼地。 无论是崎岖的山路,还是恶劣的自然环境,都没能阻挡南仁东的脚步。 最终,贵州省平塘县的大窝凼洼地因其独特的地理条件被选定为最终建造地。 2012年,FAST973项目正式启动。南仁东不仅全程参与工程的立项和组织,还亲自指导项目实施。 作为总工程师,他深入施工一线,解决了无数技术难题。 在整个建造过程中,从望远镜的反射面单元安装,到馈源舱的复杂吊装,南仁东事无巨细,事必躬亲。 2016年9月,“中国天眼”即将竣工时,南仁东已罹患肺癌,身体状况大不如前。 但为了见证这项倾注了22年心血的工程,他依然坚持参与最后的验收工作。几经辗转、舟车劳顿,他出现在FAST启用仪式上,与同事们一同庆祝这一历史性时刻。 2016年9月25日,阳光普照大地,天高云淡,这一天注定是不平凡的一天。 在贵州省黔南州平塘县大窝凼的群山环绕中,一项名为FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical Radio Telescope,中文名称"天眼")的宏伟工程经过5年多的艰苦奋战,终于迎来了完工的时刻。 当最后一块反射面安装就位,现场的科研人员无不热泪盈眶,多年的心血终于结出了硕果。 就在FAST落成启用的一个月后,2017年9月15日,一个悲伤的消息从遥远的美国传来,曾经的FAST首席科学家和总工程师南仁东先生因病医治无效,在波士顿去世,享年72岁。 他的离世虽然没有在社会上引起太多的关注,但他为FAST工程倾注的心血,他为中国射电事业做出的巨大贡献,却永远值得我们铭记。 让我们回到2017年10月的那场新闻发布会,当FAST首次发现脉冲星的消息通过媒体传开,当它探测到来自1.6万光年外的神秘讯号。 人们这才了解,原来在这项伟大科技成就的背后,曾经有一位默默无闻的科学家,为了心中的理想,奉献了毕生心血。 南仁东教授曾说:"人活着,总要做点有意义的事。"他用自己的生命诠释了一个科学家的担当和情怀。 虽然天妒英才,没能让他亲眼见证FAST的巨大成就,但他的精神必将永远激励后人。 只要我们秉承他的遗志,努力拼搏、开拓进取,就一定能创造出更多震惊世界的"中国奇迹"。 作为“中国天眼”的奠基人,南仁东不仅为中国天文事业做出了开创性贡献,也用一生诠释了科学家的责任与担当。 他淡泊名利、无私奉献,为后人树立了榜样。 2018年,他入选“100名改革开放杰出贡献对象”。 2019年,他被授予“人民科学家”国家荣誉称号。 23年的光阴,南仁东从壮年走到暮年,所有的心血都投入到了FAST项目中。 他的坚持让中国在国际射电天文学领域占据了一席之地,也让我们看到了追求科学的伟大力量。 无论是“南仁东星”,还是“中国天眼”,都将永远诉说着这位科学家的传奇。