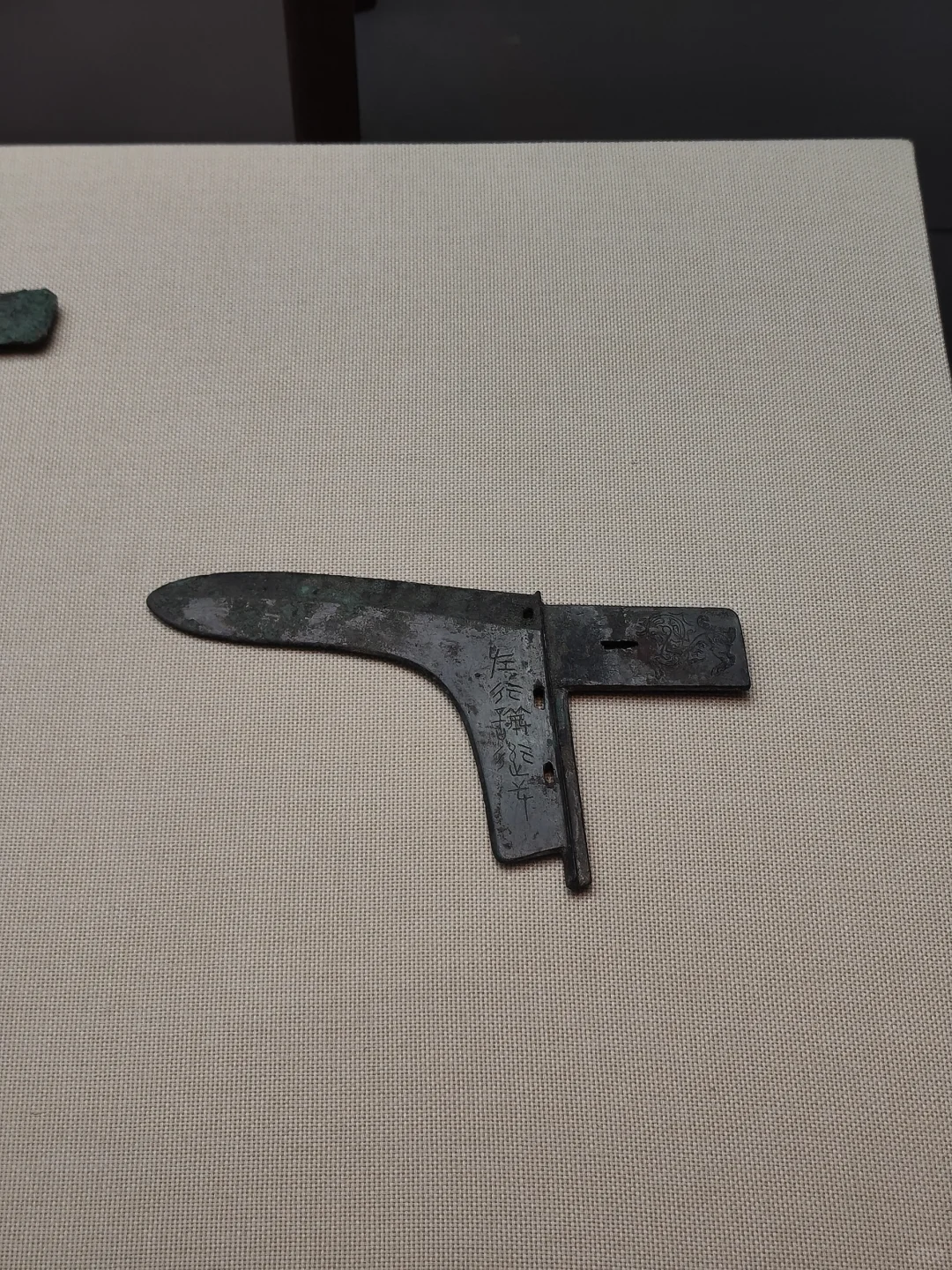

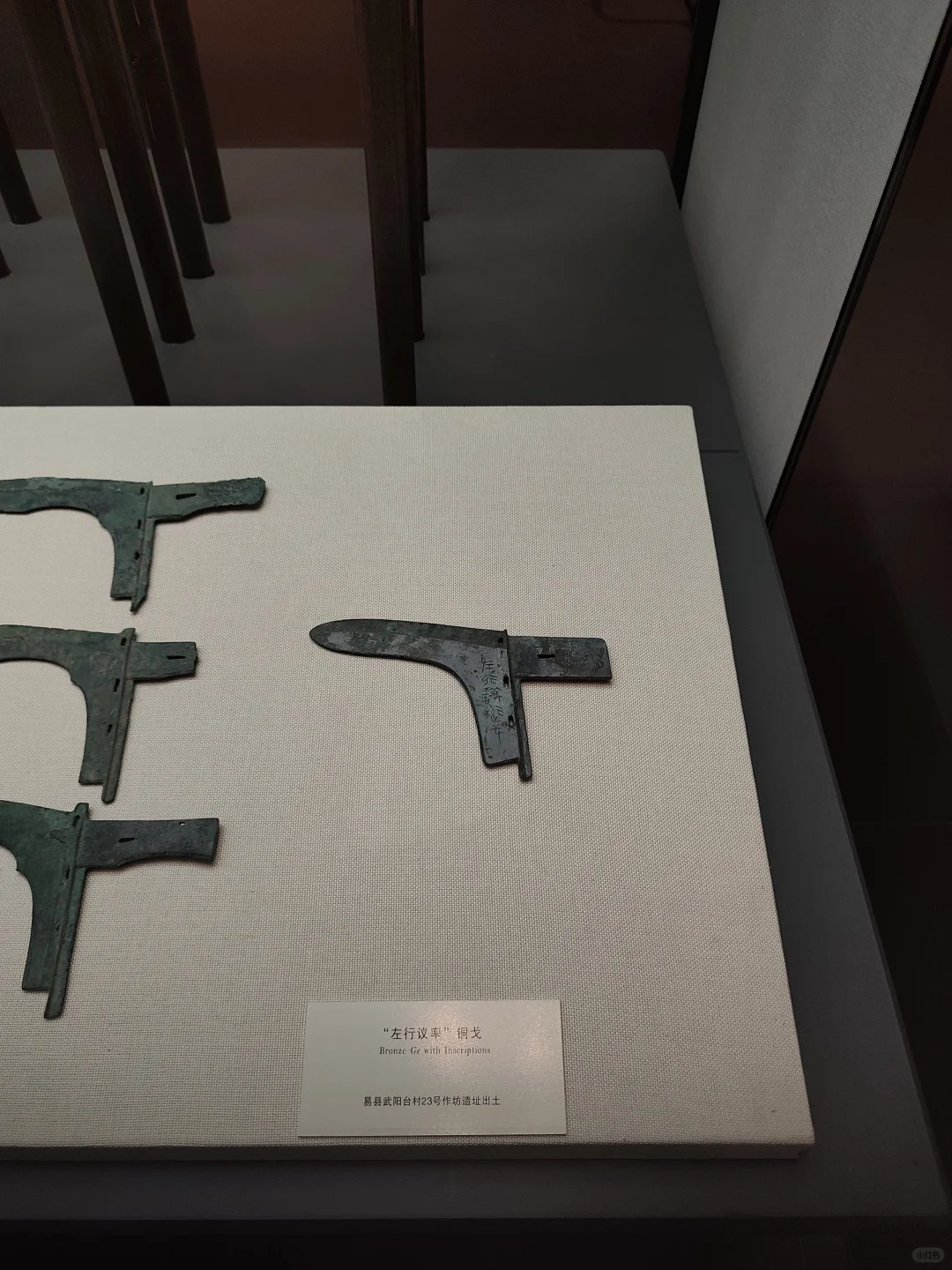

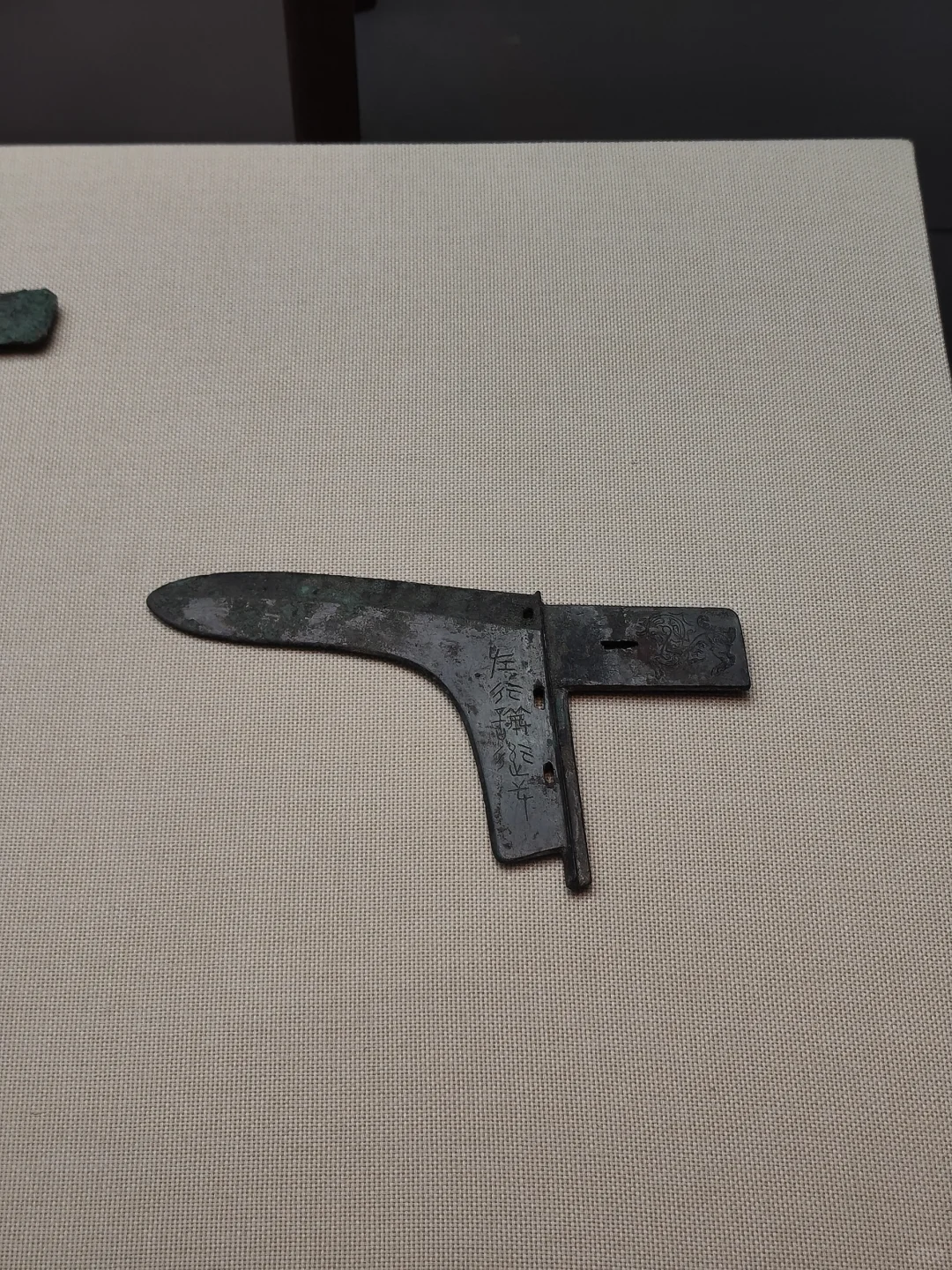

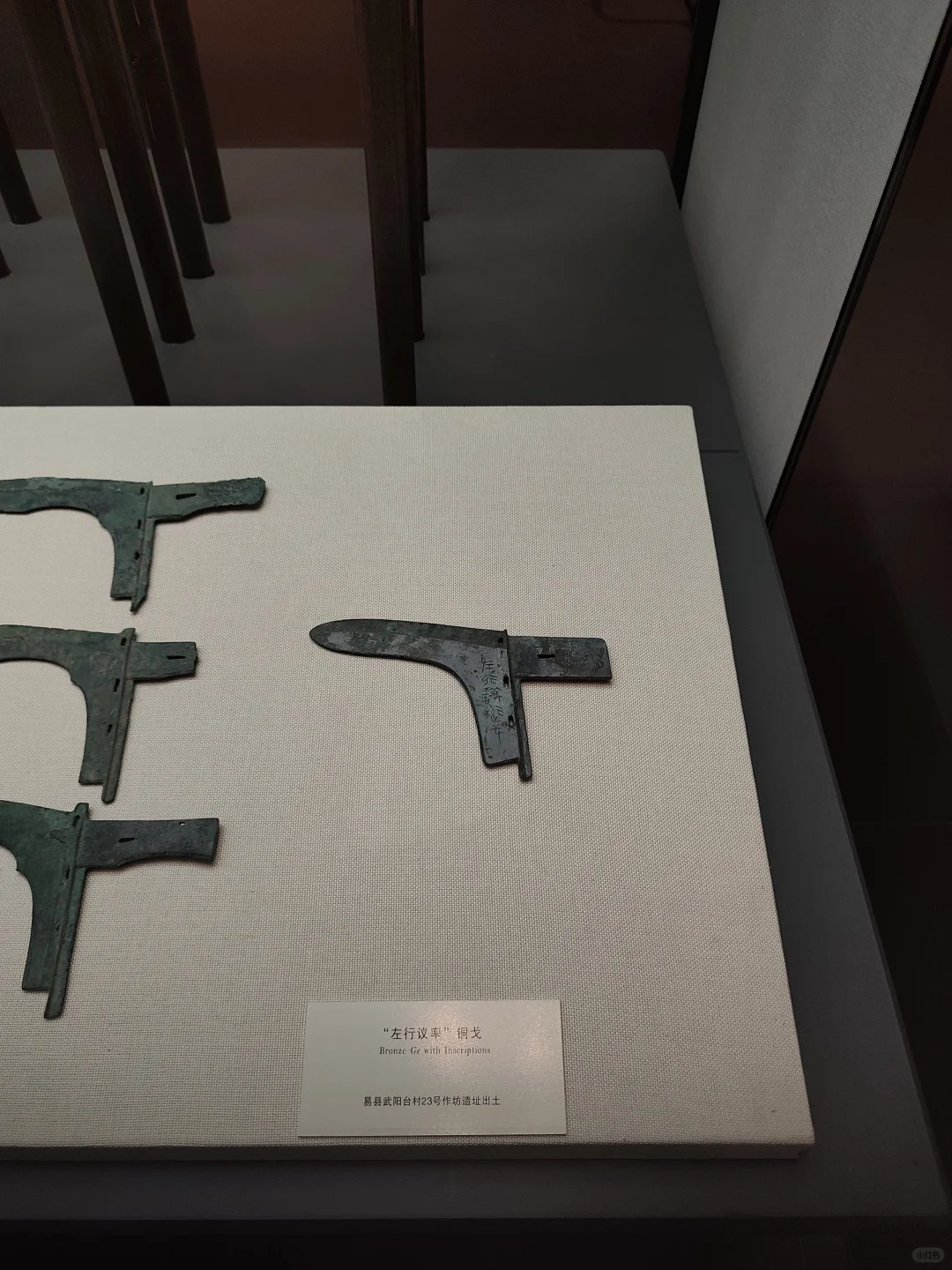

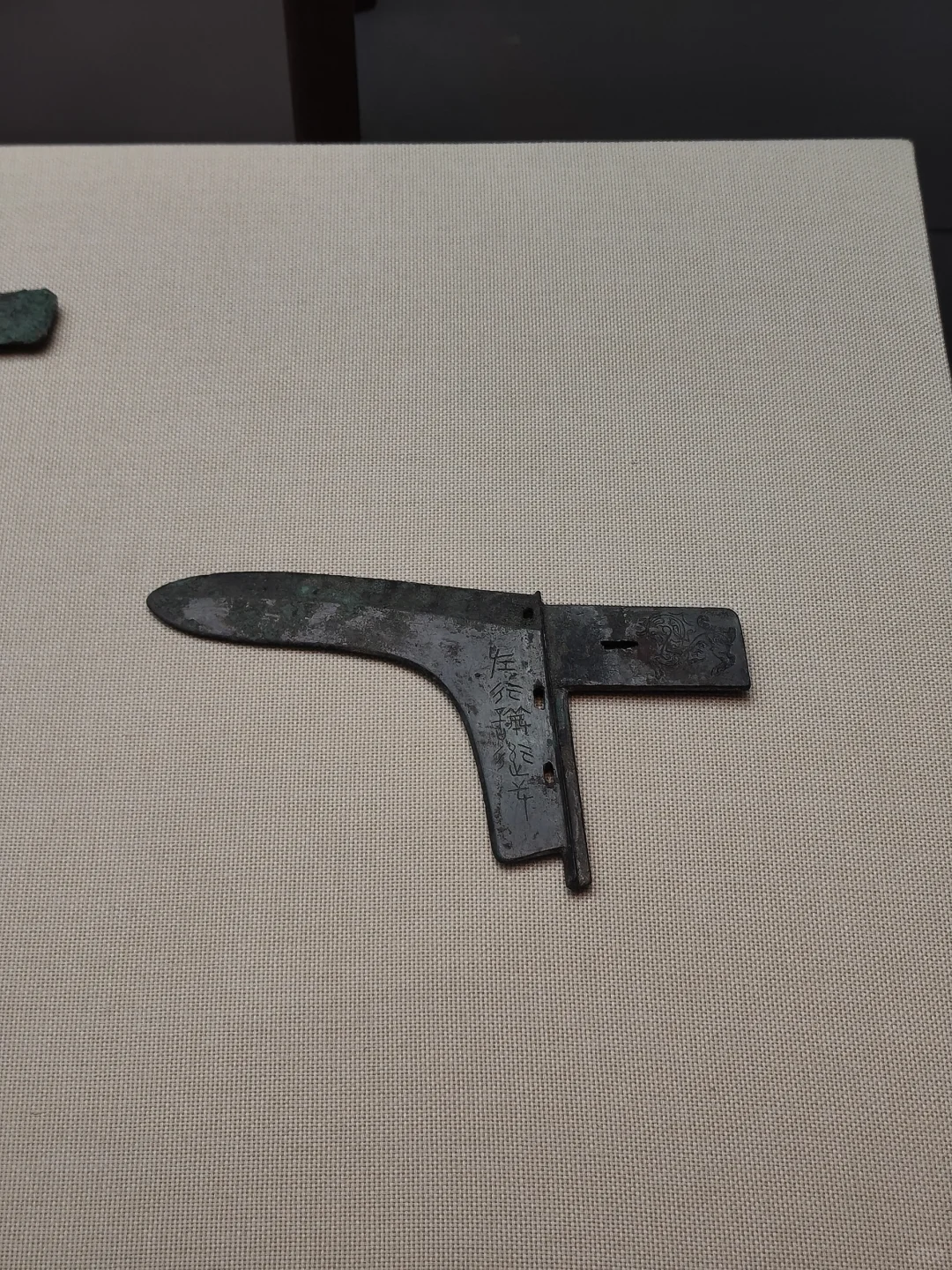

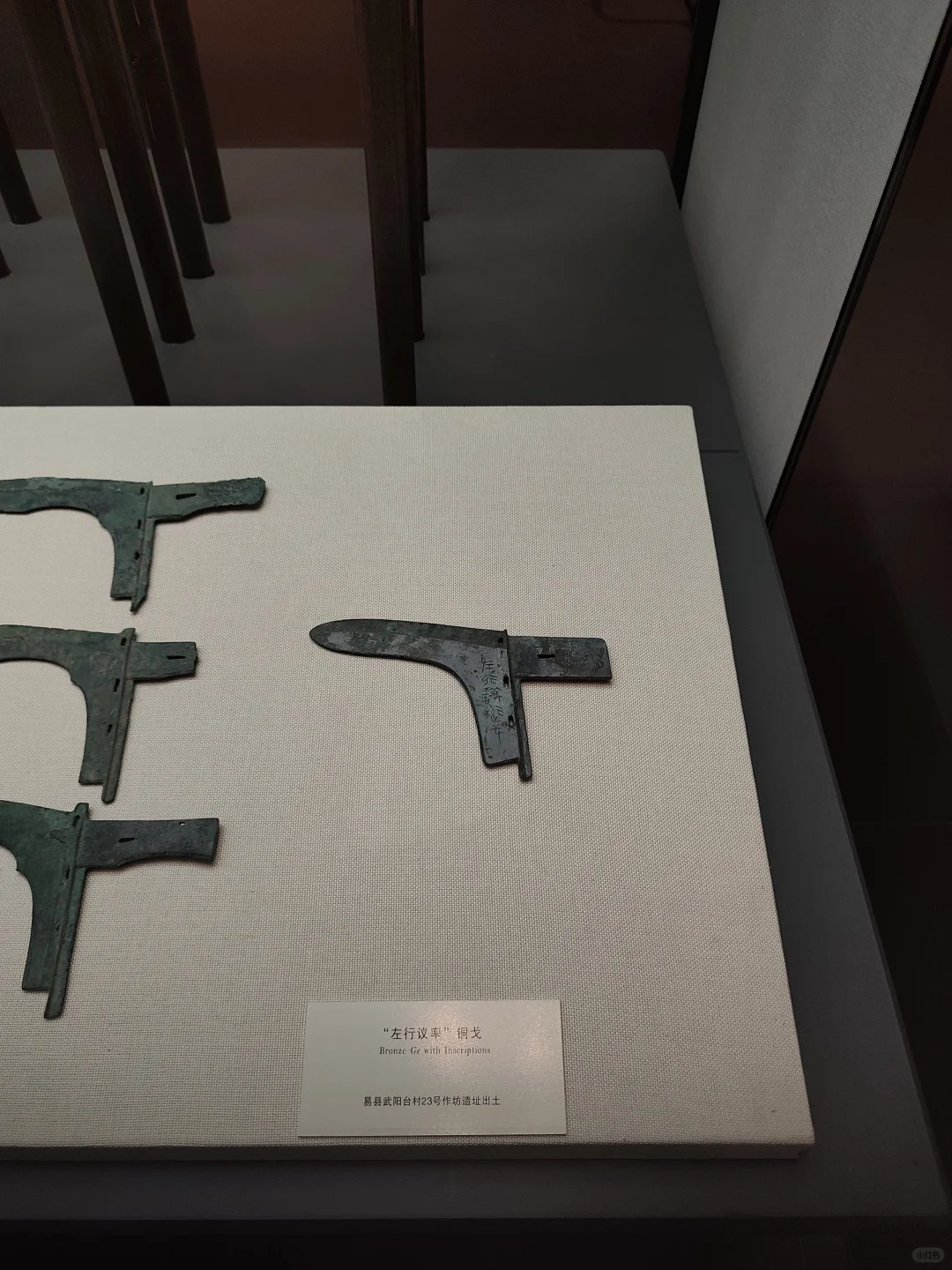

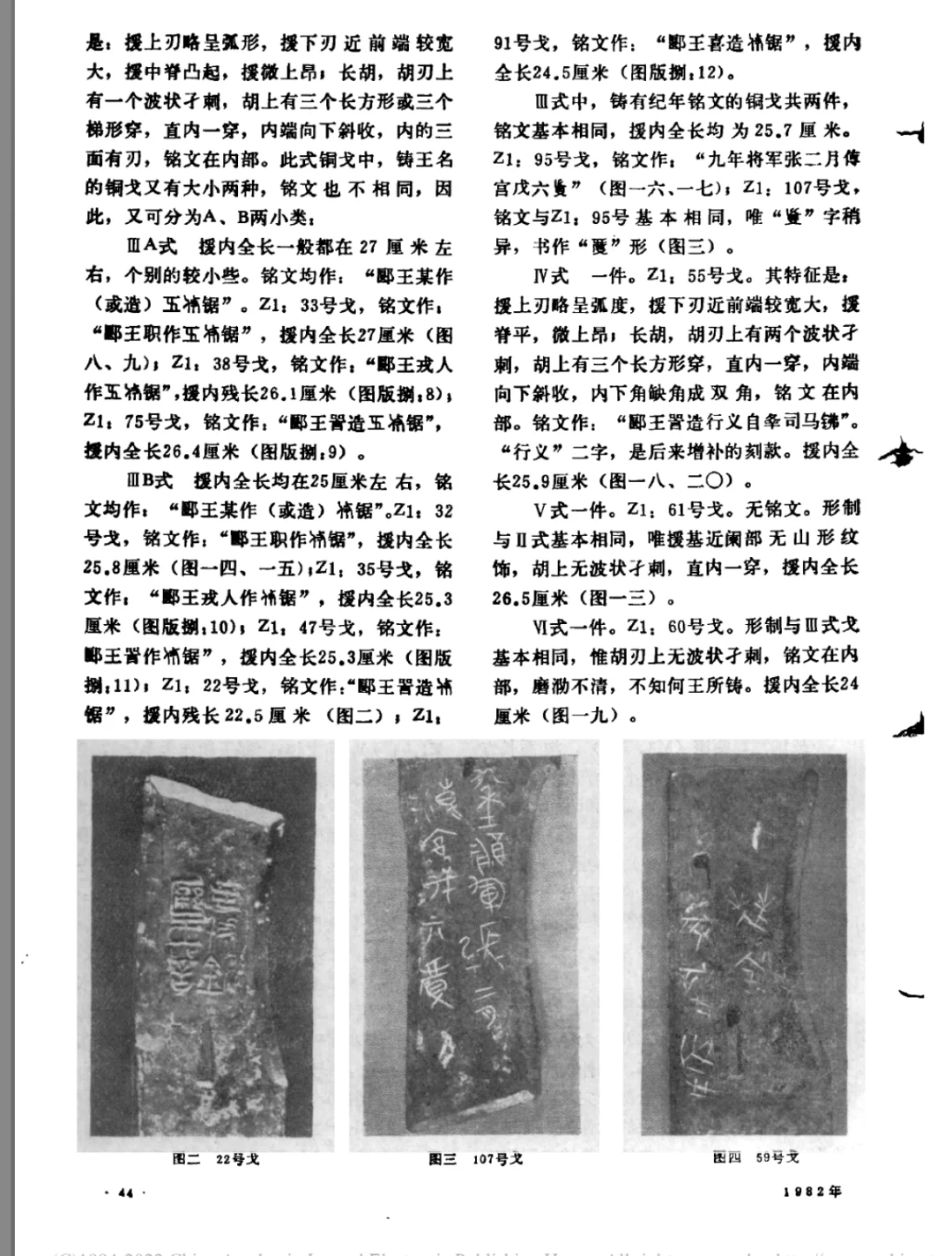

【“左行议率”铜戈】

长23.6厘米

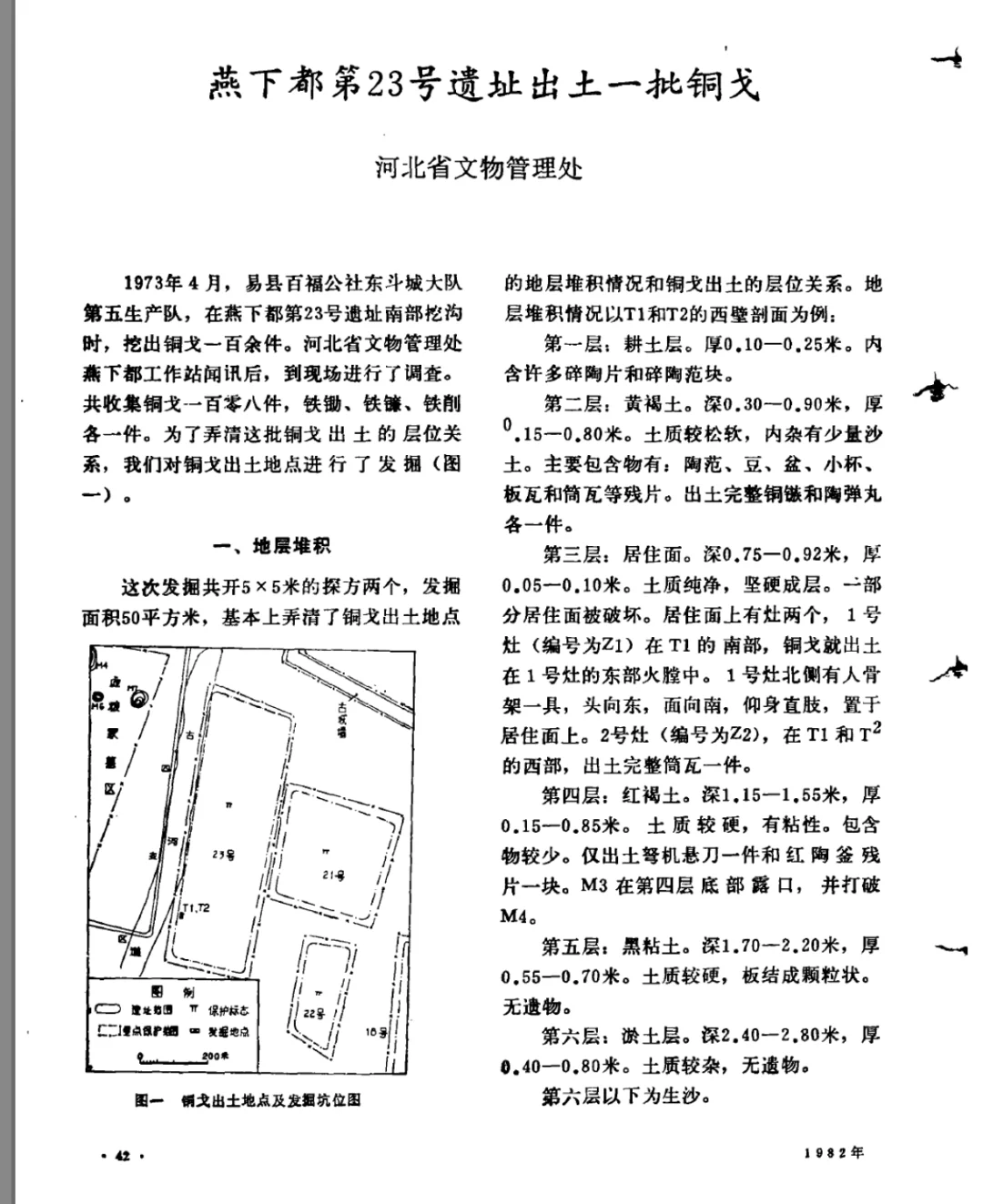

易县武阳台村23号作坊遗址出土

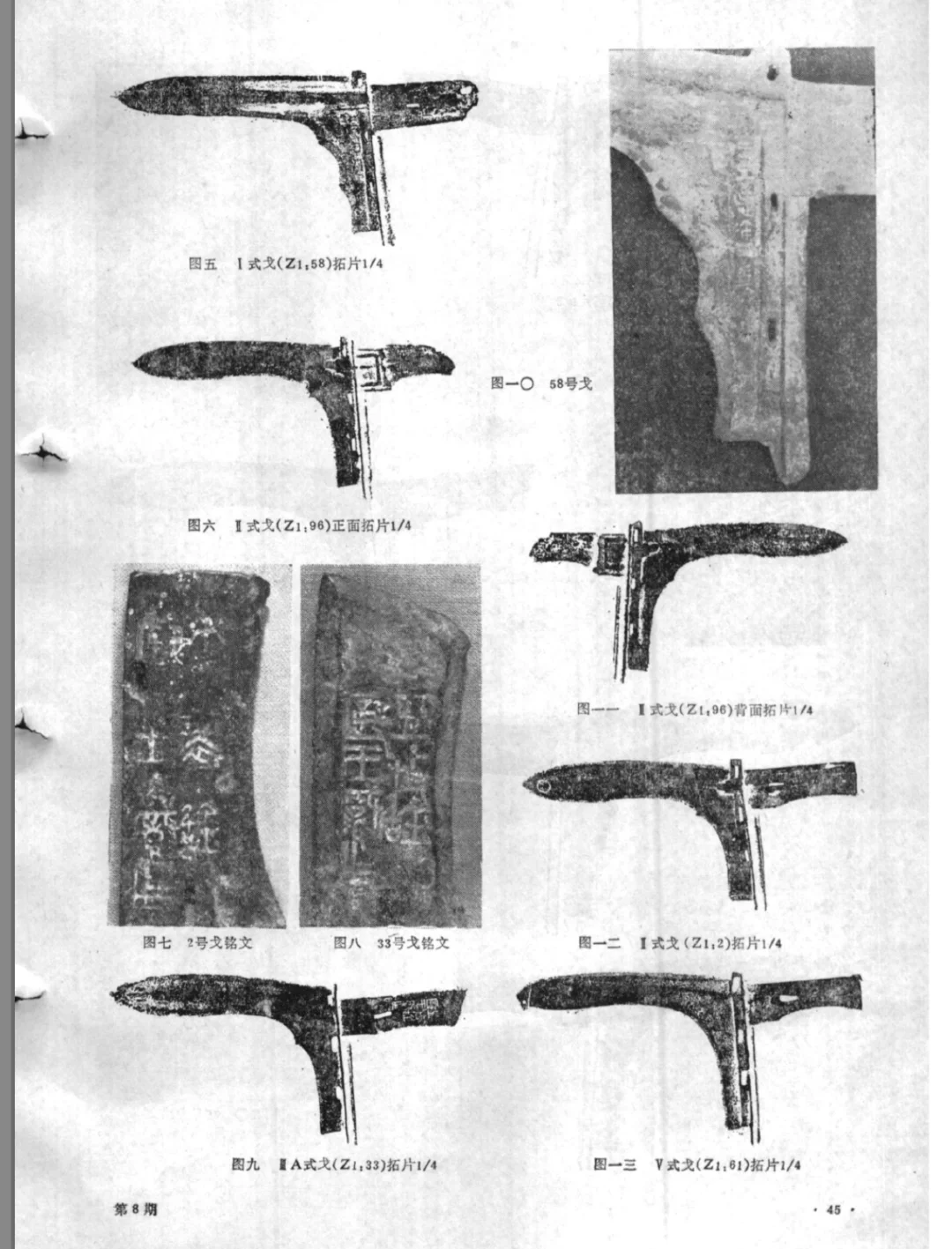

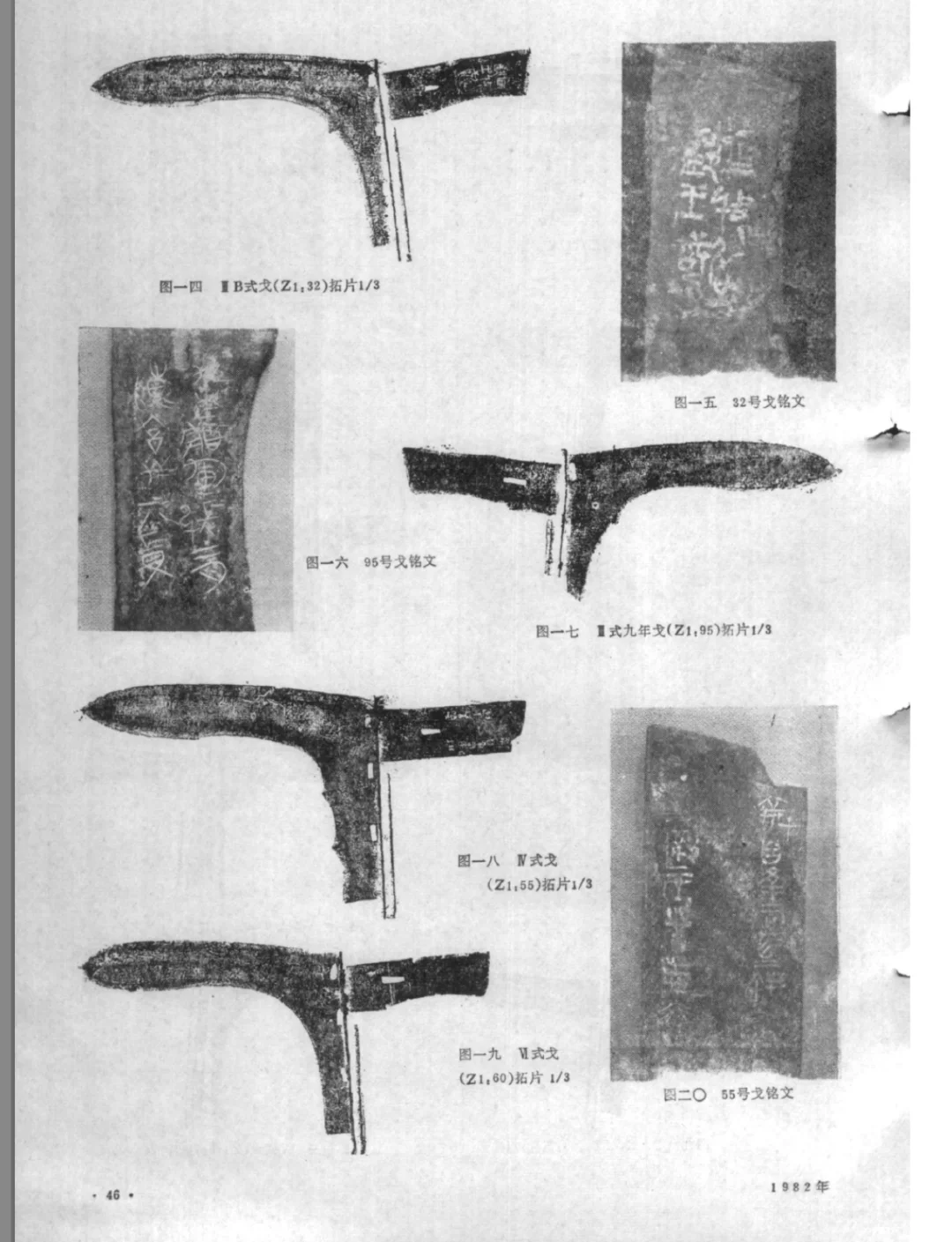

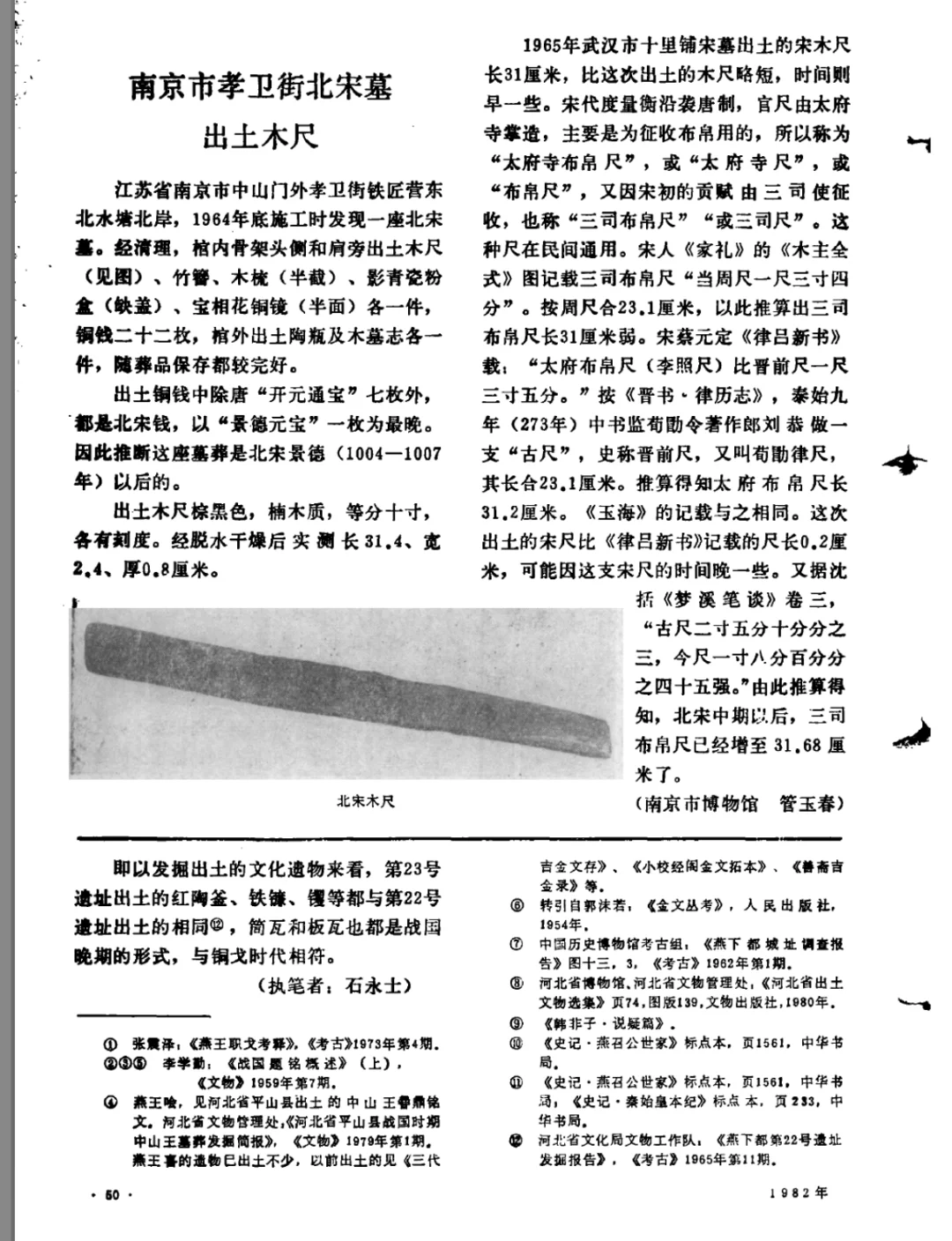

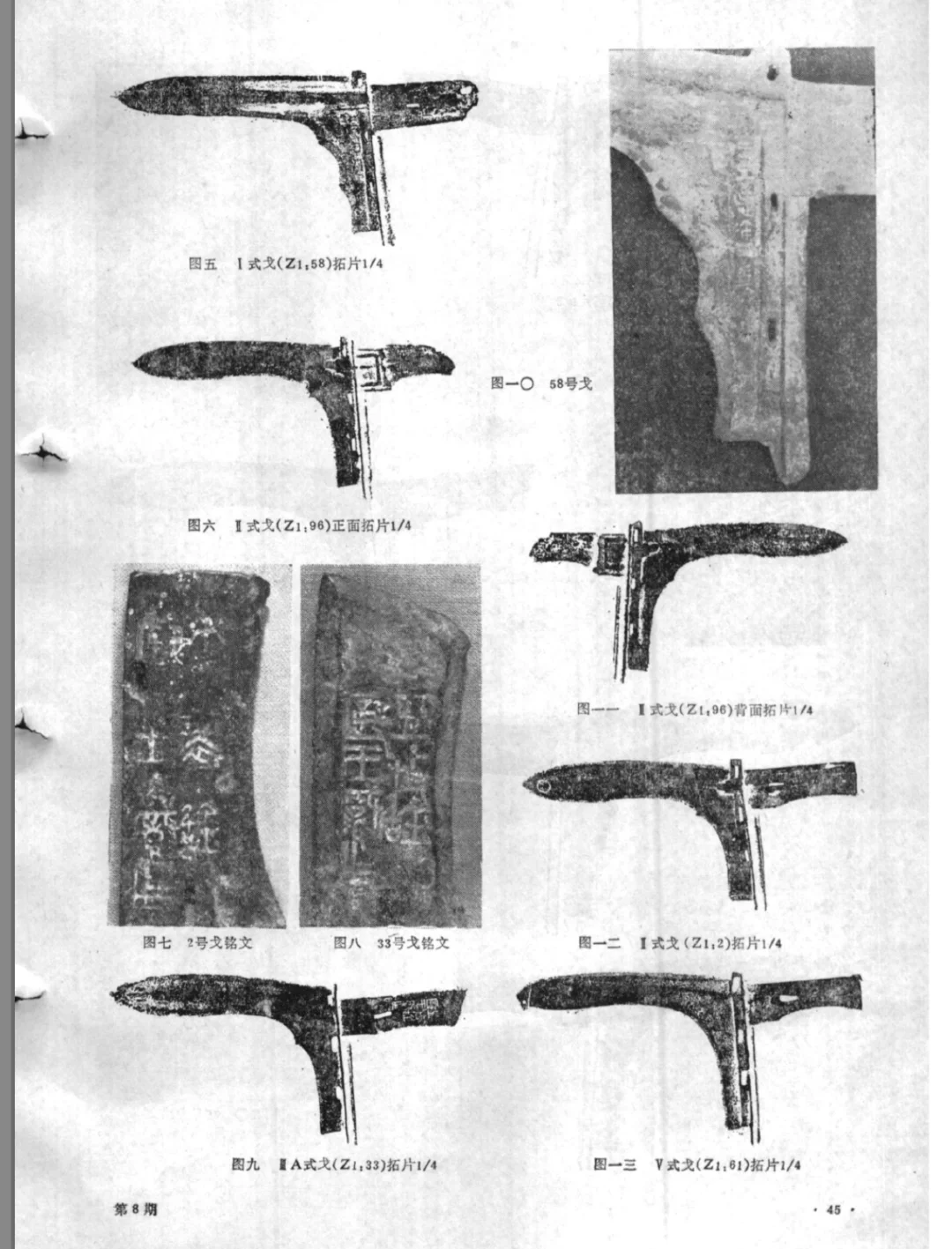

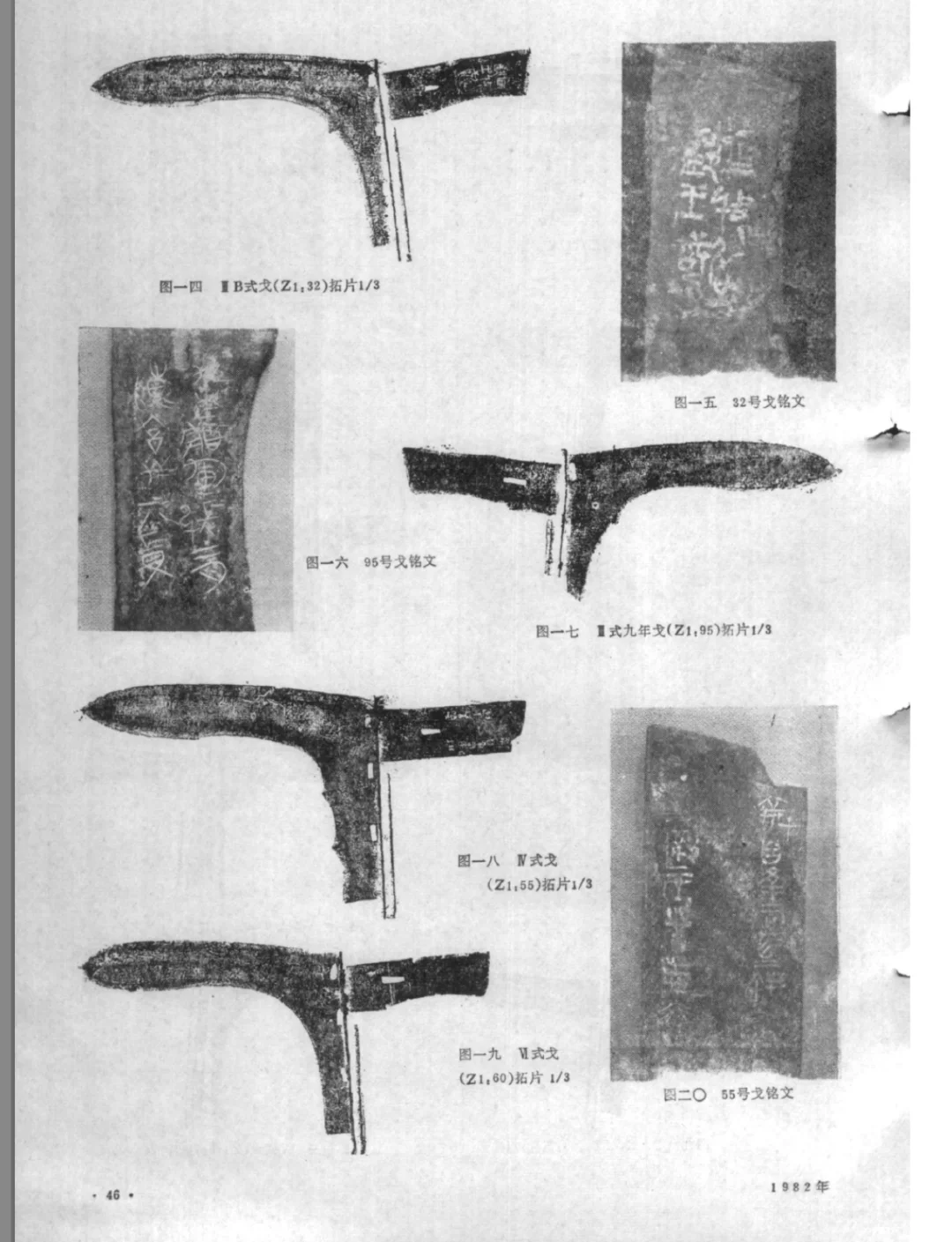

戈体稍显短宽。直援上昂,援脊隆起,有凸棱。长胡,有阑,阑内侧有三穿。直内。有一穿。内的正背面均阴铸奔马图案。

胡上竖行刻铭“左行议率戈”五字。

燕下都在今易县县城南边不远,春秋后期在此建陪都武阳城,燕文公时迁都于此,改称“燕下都”。至秦灭燕,作为燕国都城长达300余年。

其东西长8公里,南北宽4—6公里,总面积40余平方公里,是战国都城中面积最大的一座。当然现在也就是遗址了,地面上只能看见大大小小有不少土台。不过这里可是61年的一批国保,虽然地面上看不出来什么,可地下东西不少,从民国初年开始,出土文物10万余件!

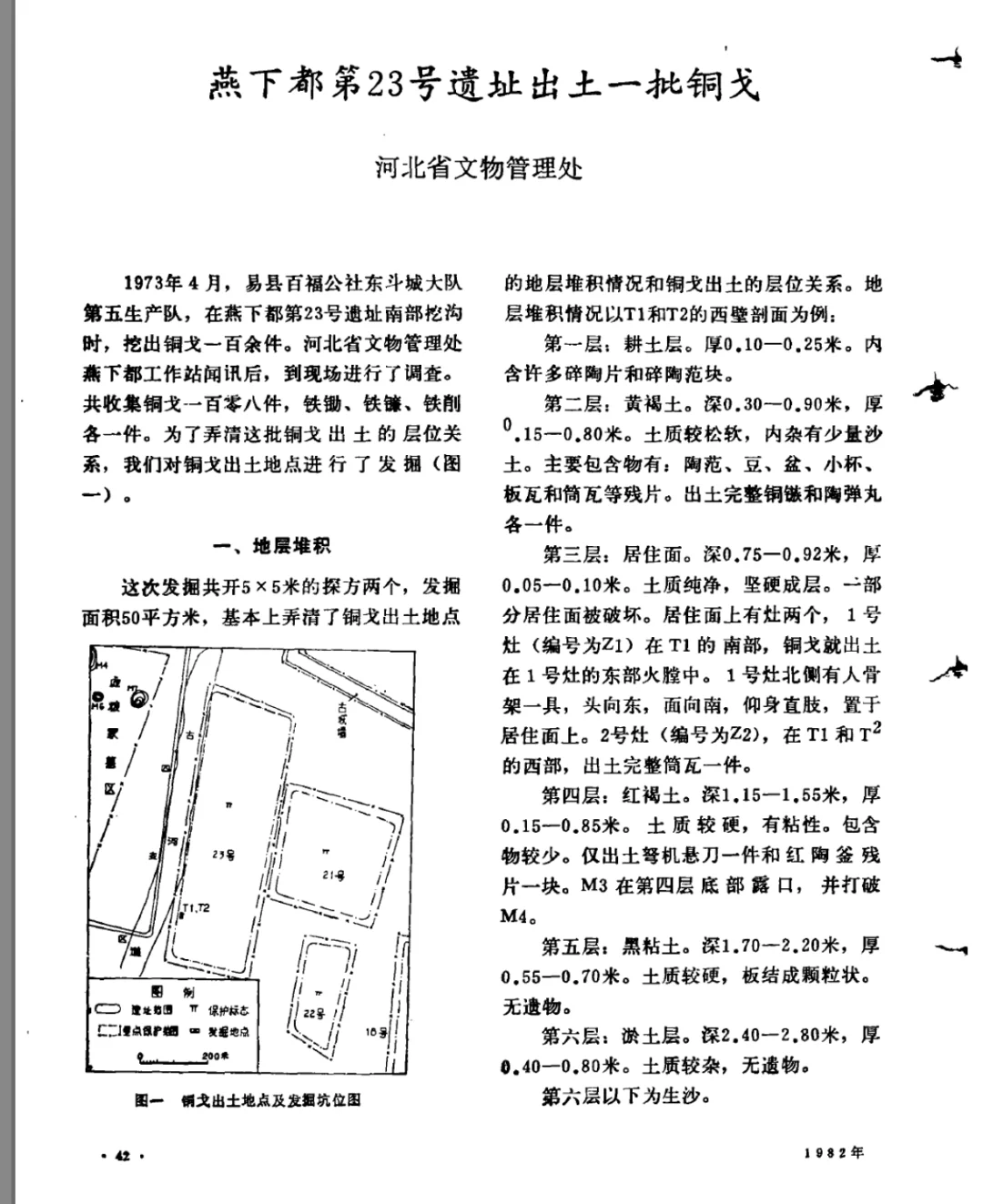

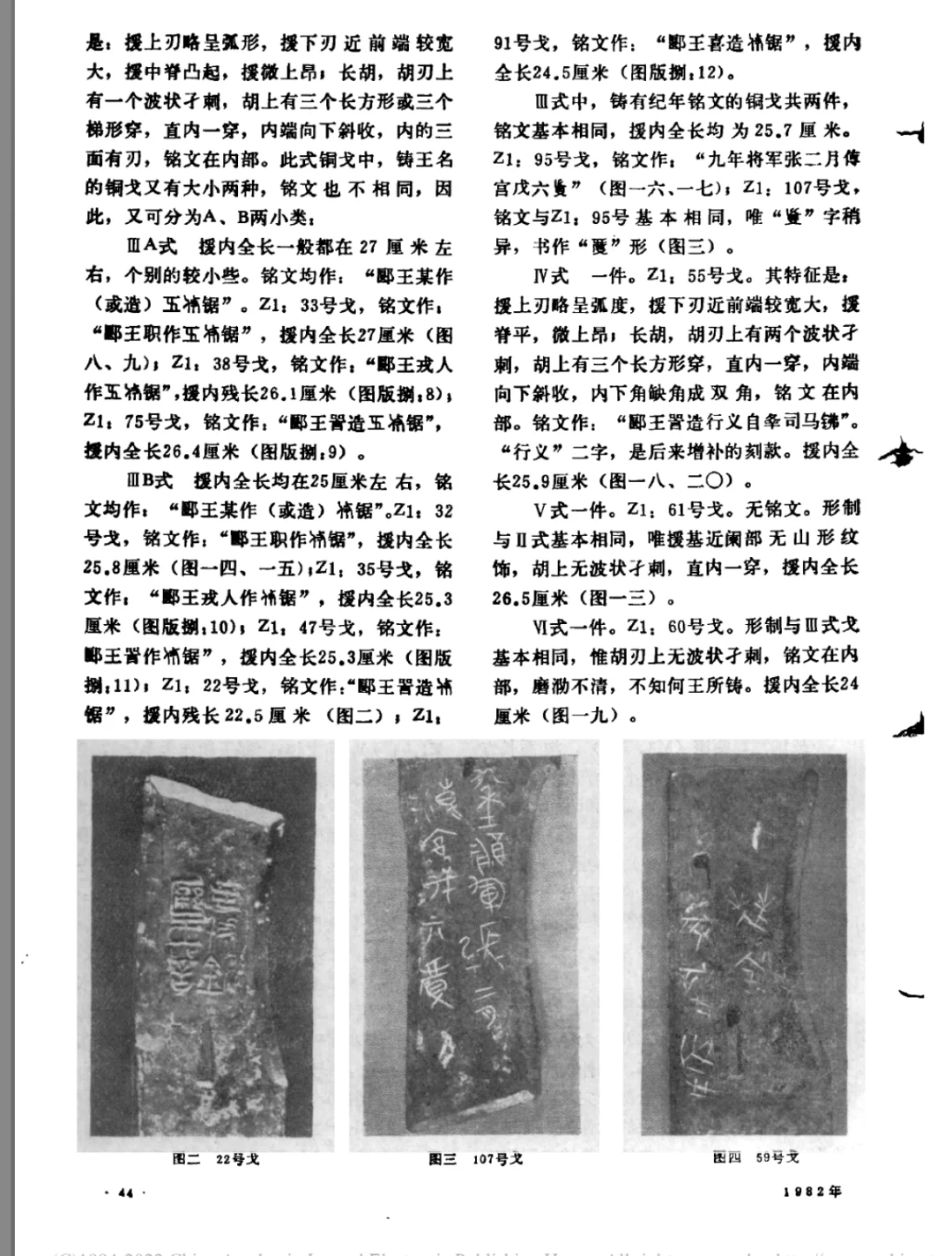

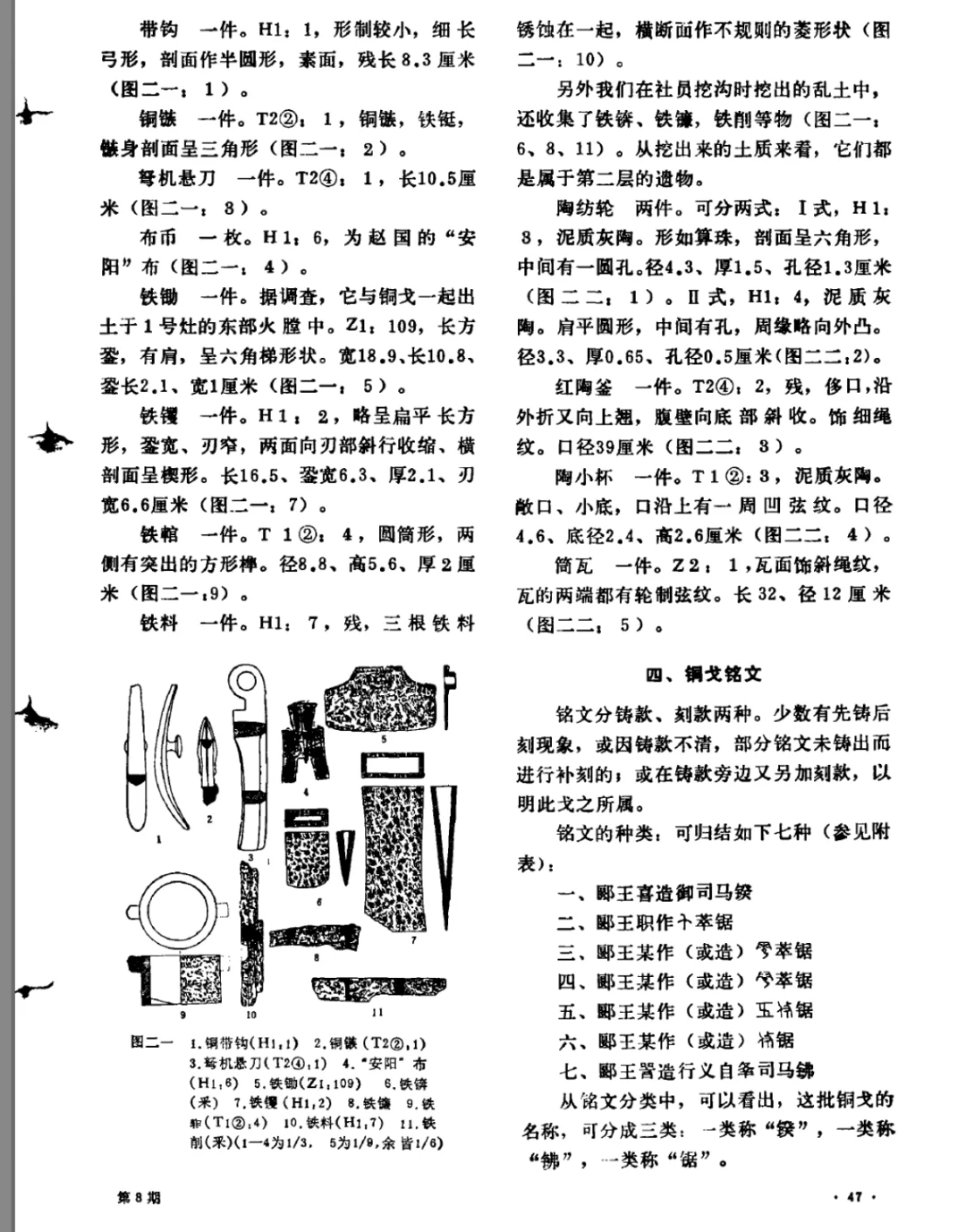

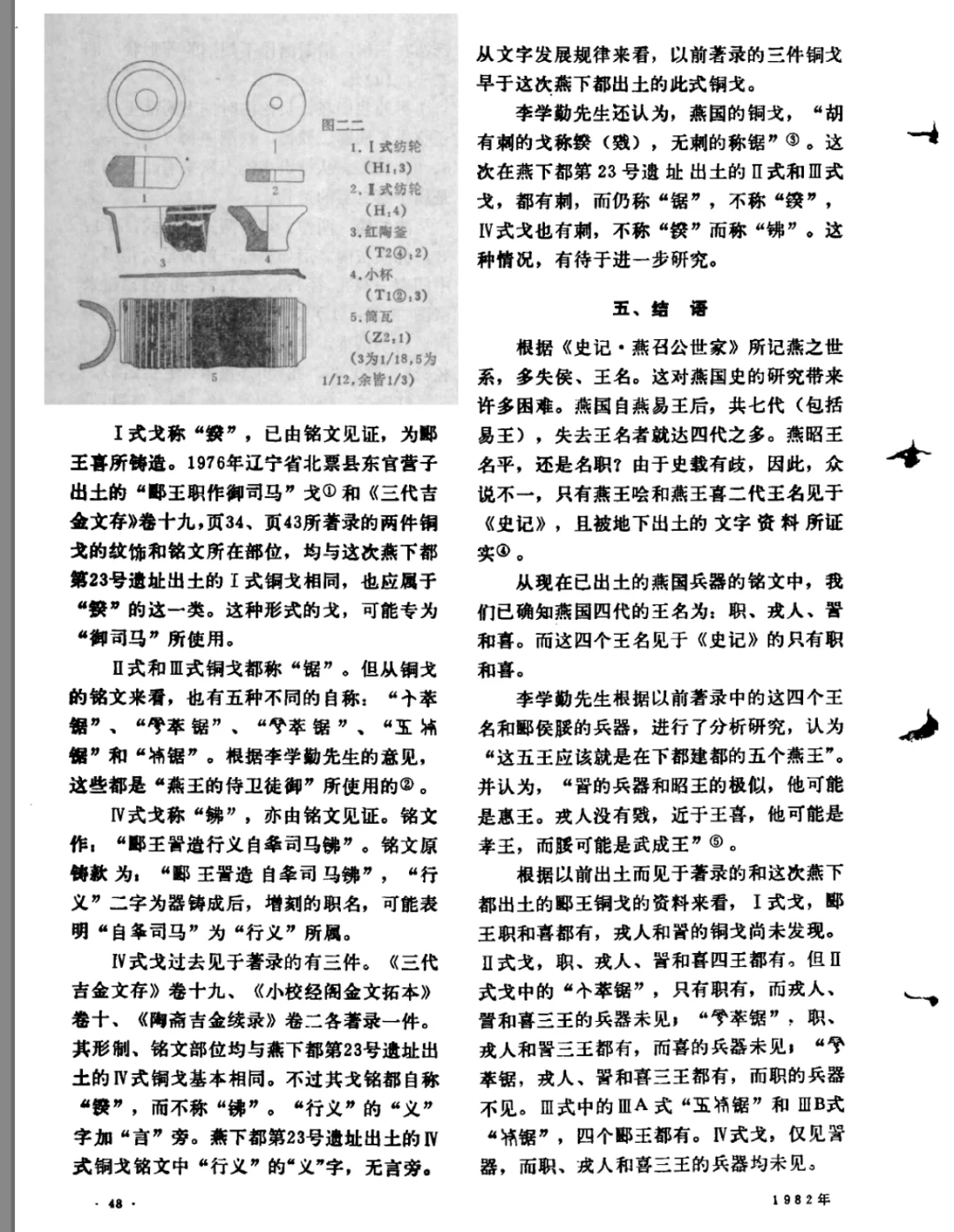

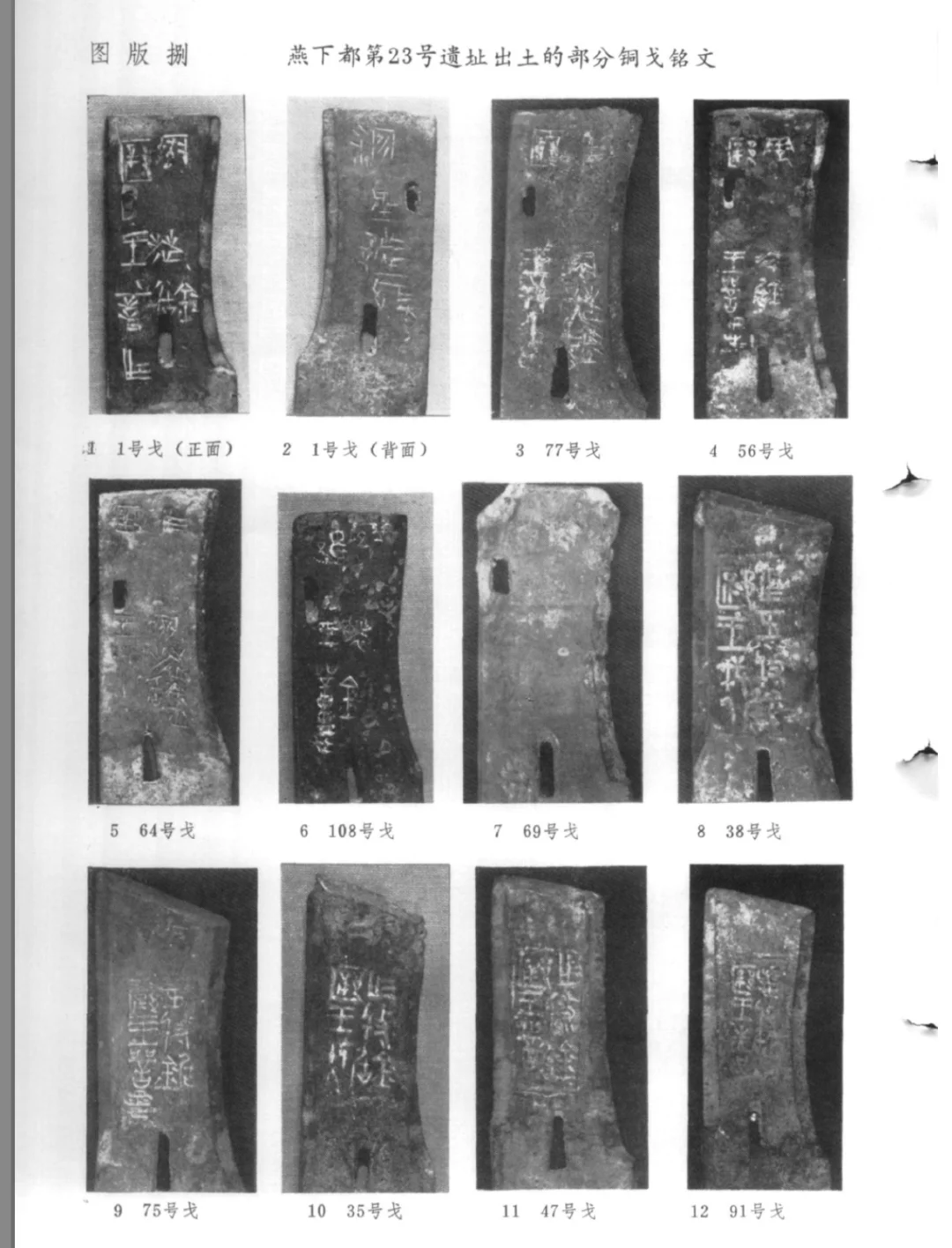

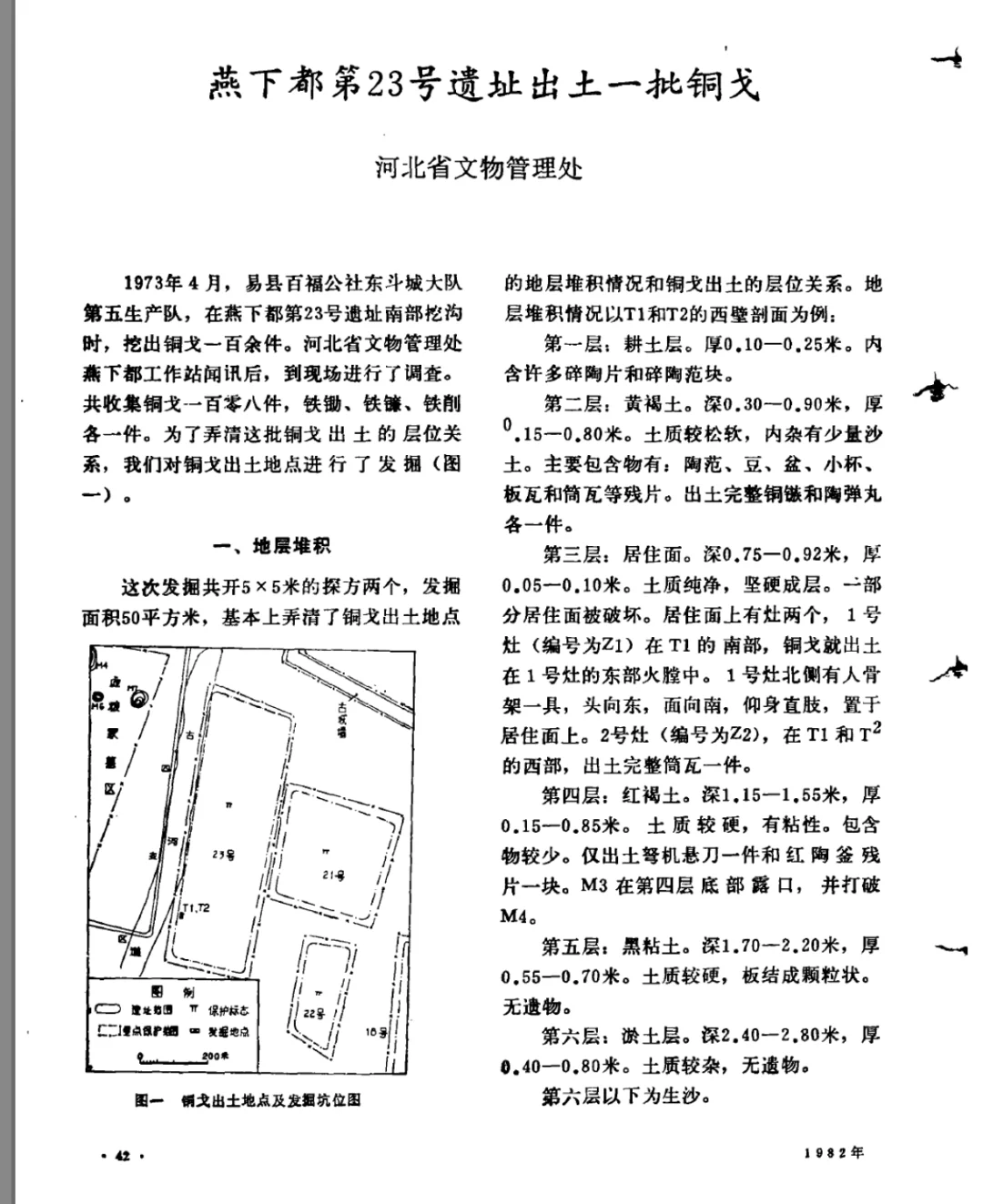

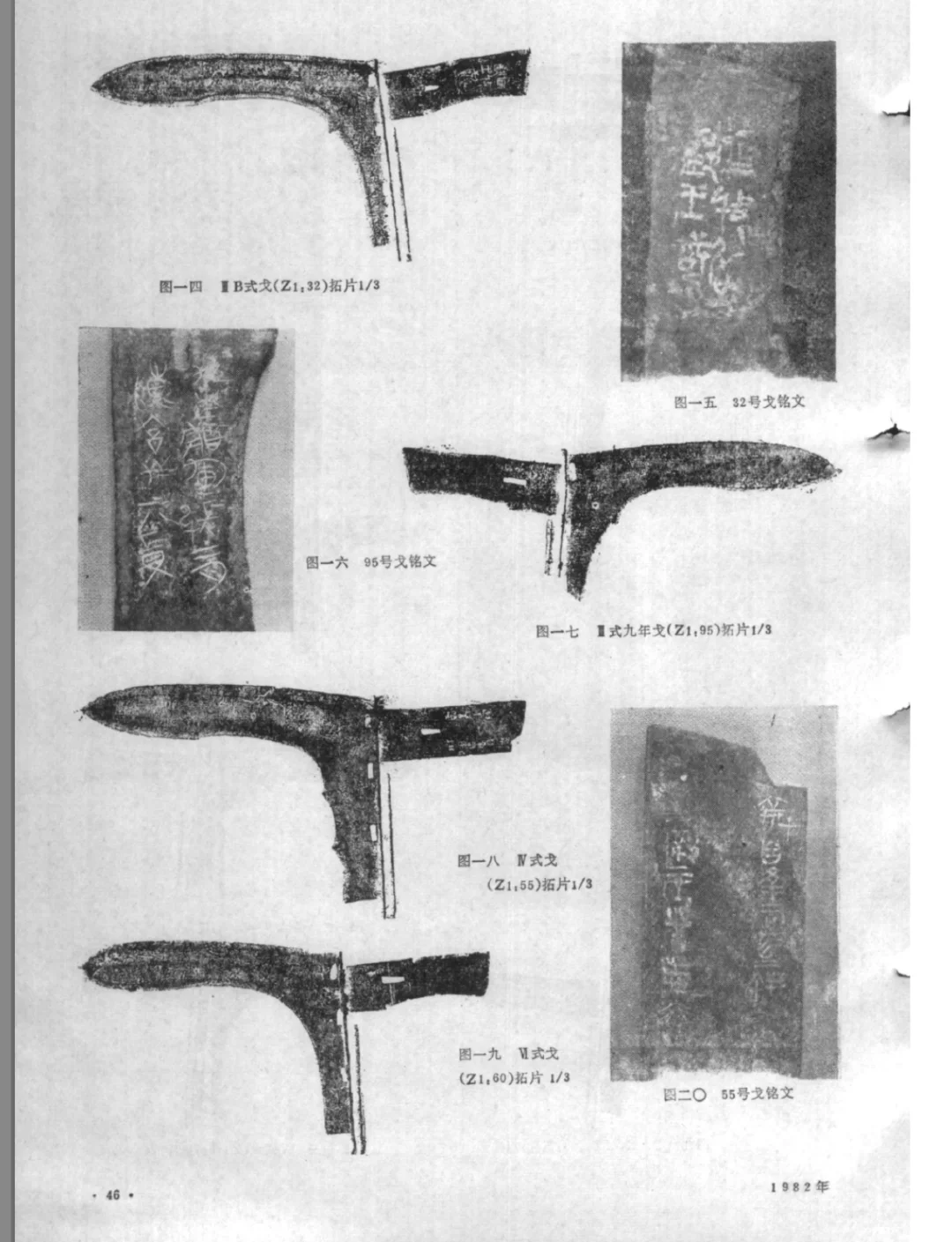

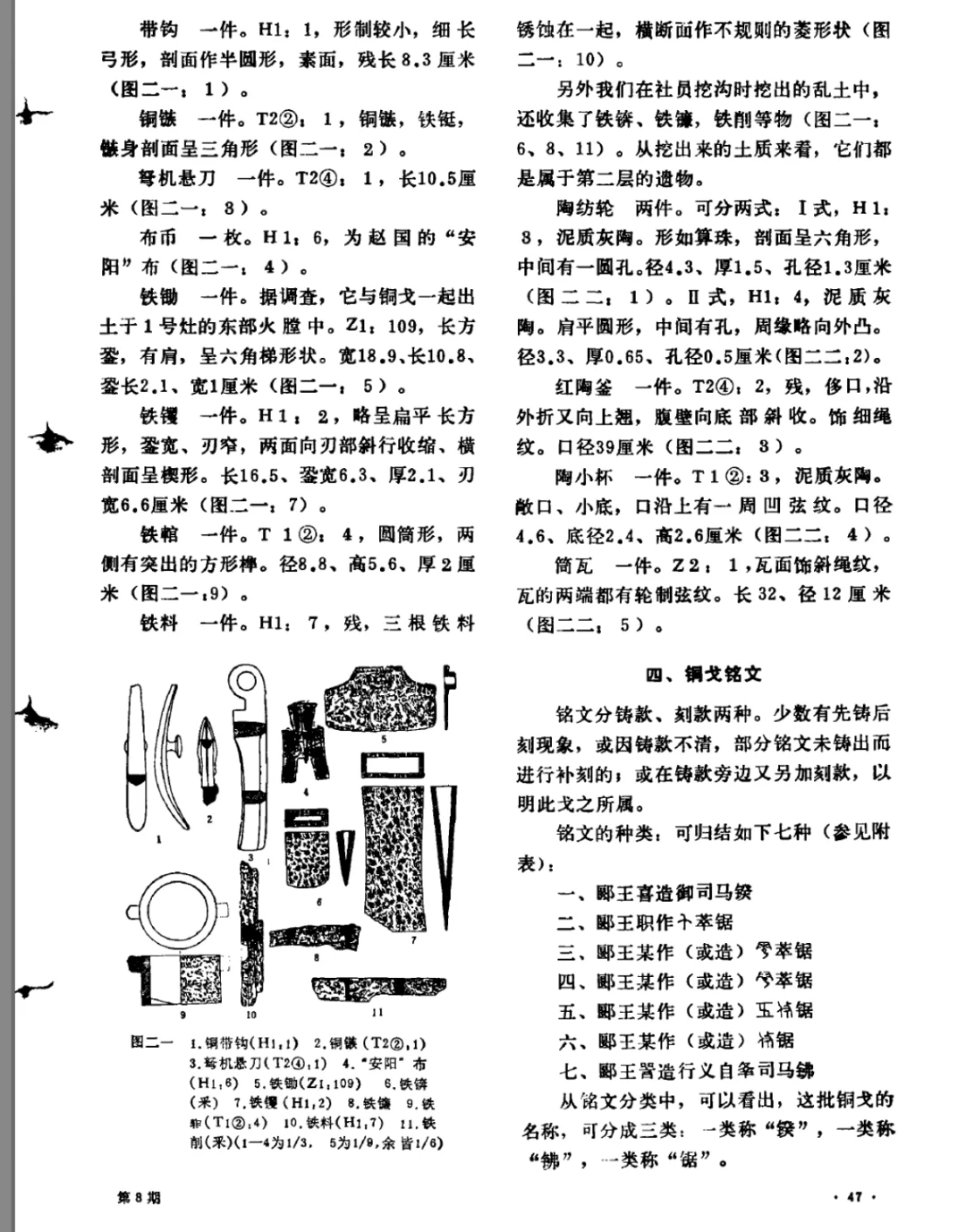

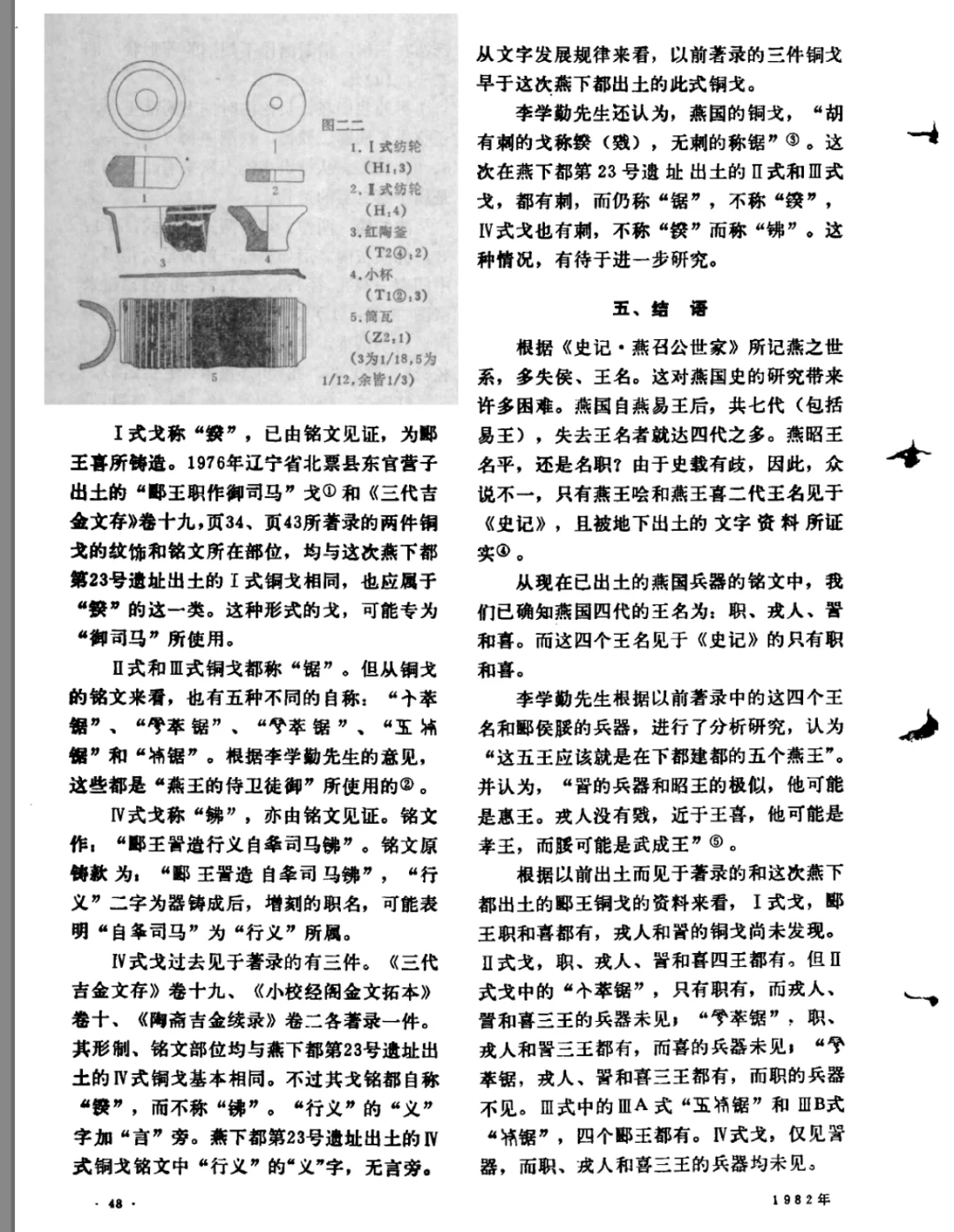

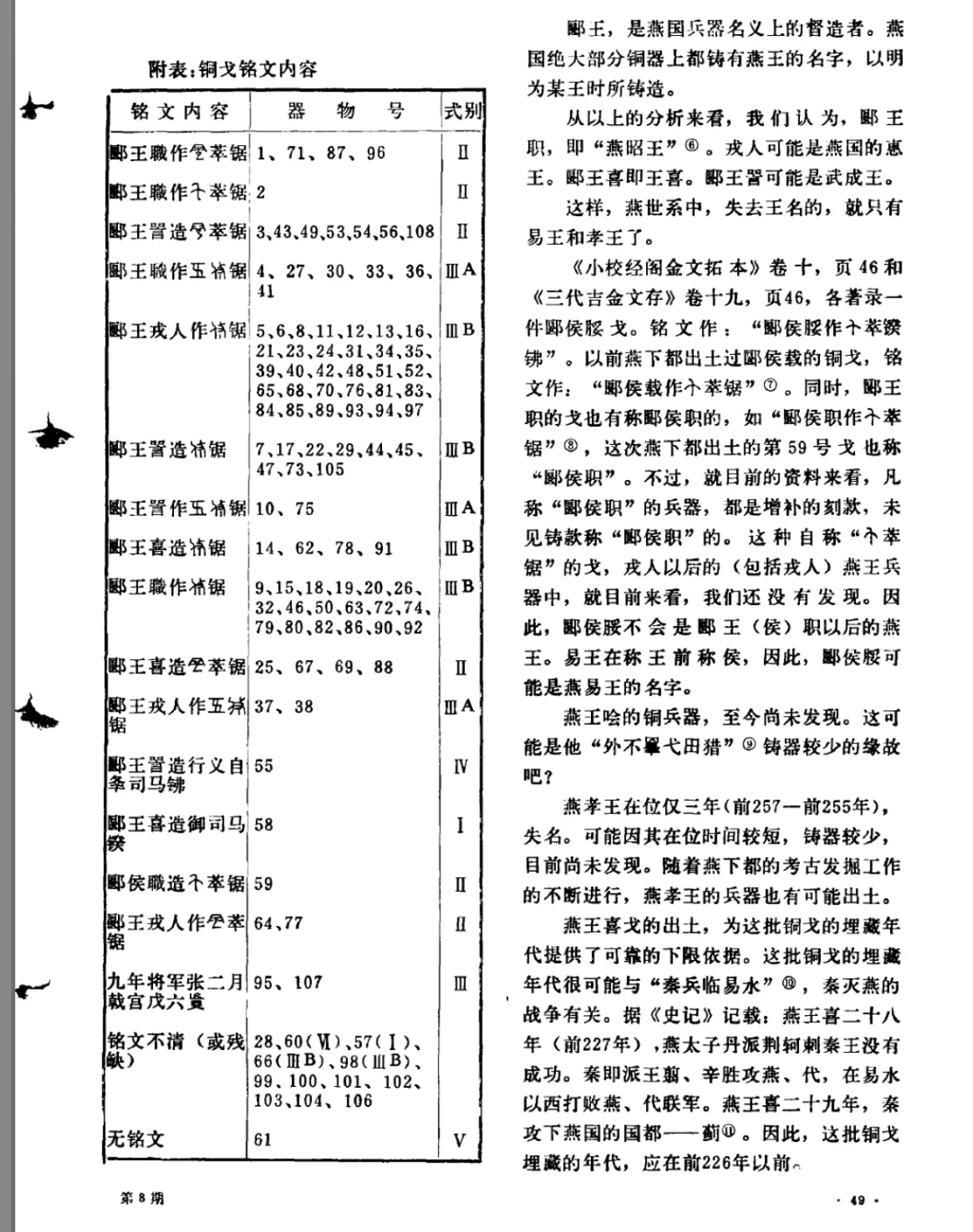

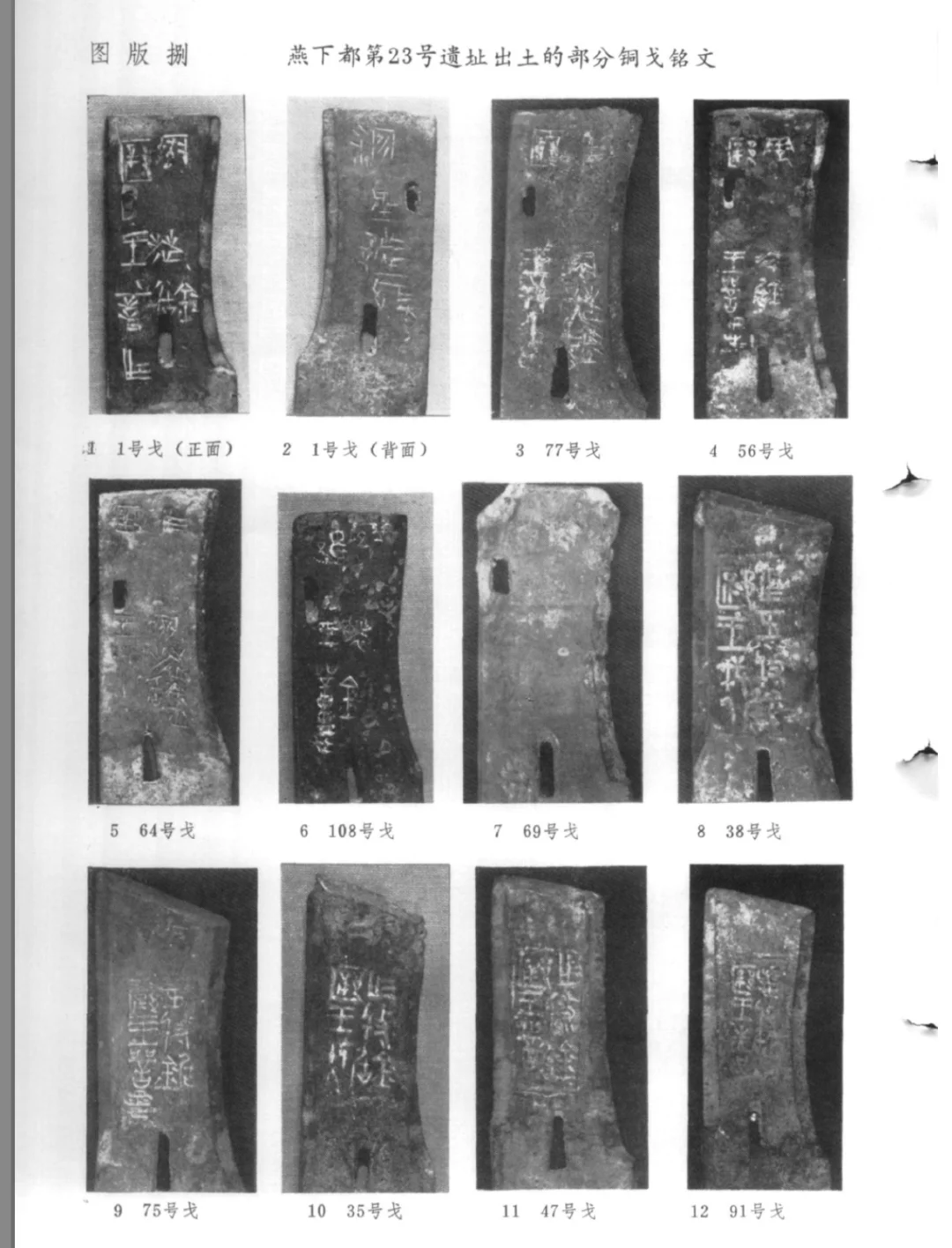

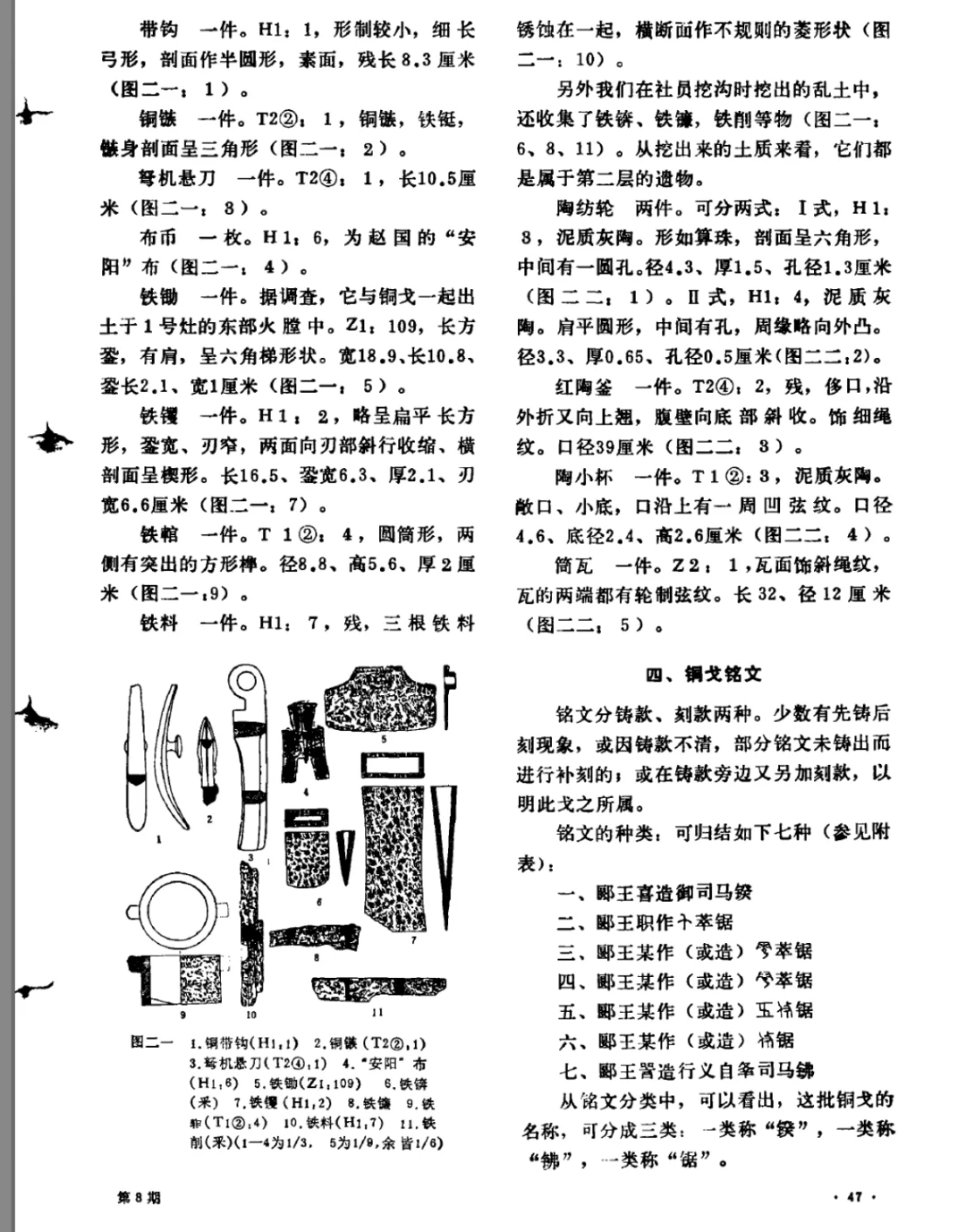

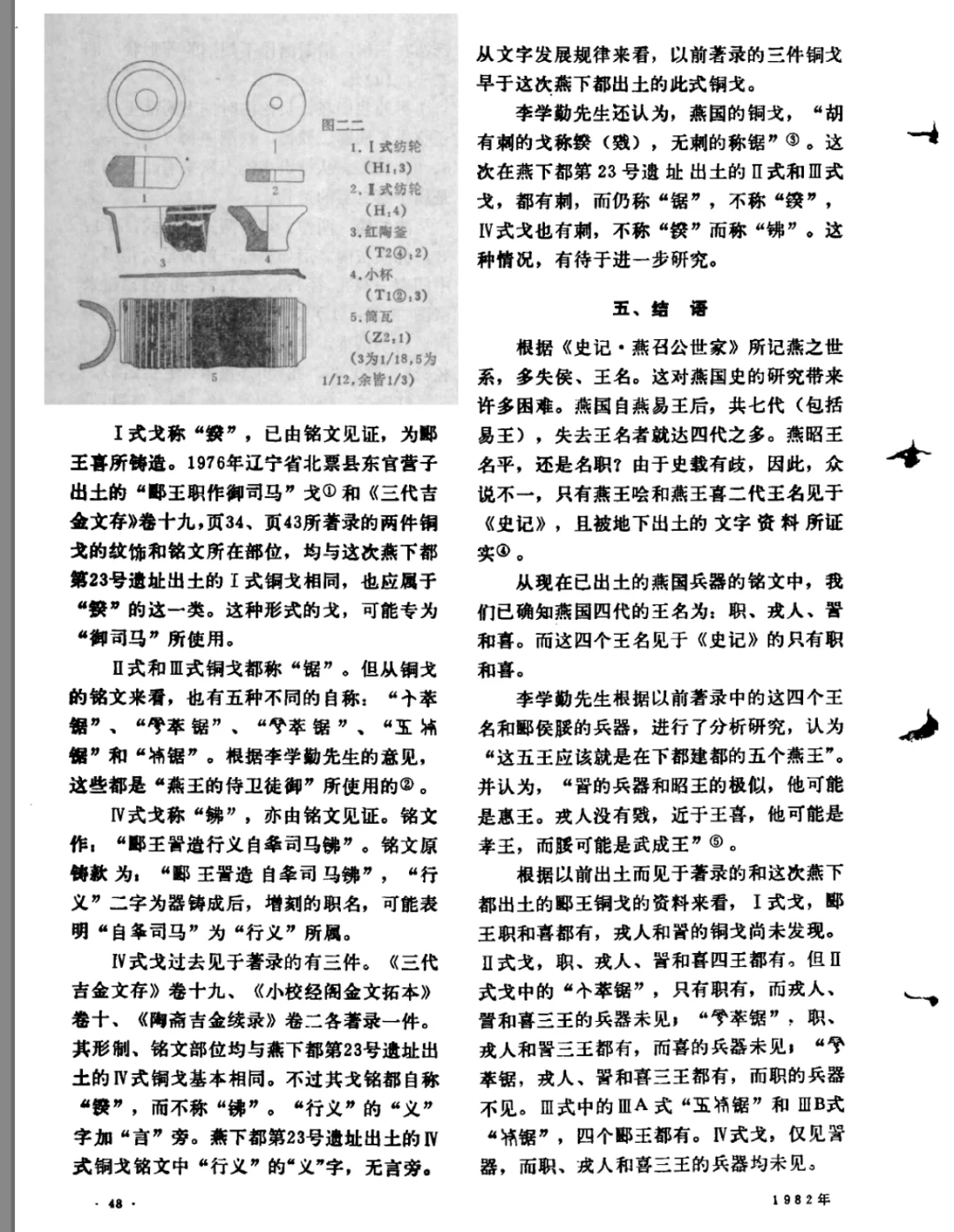

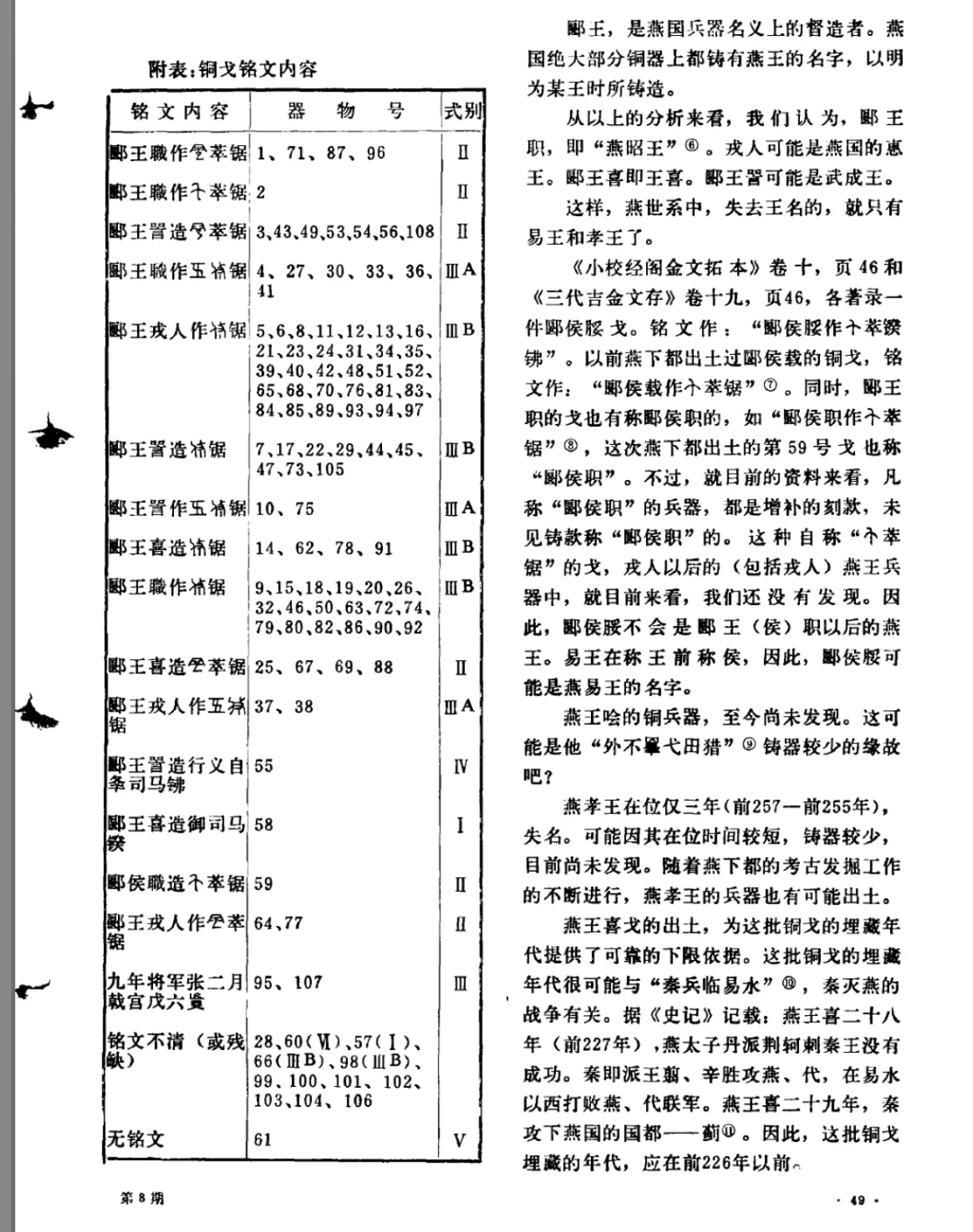

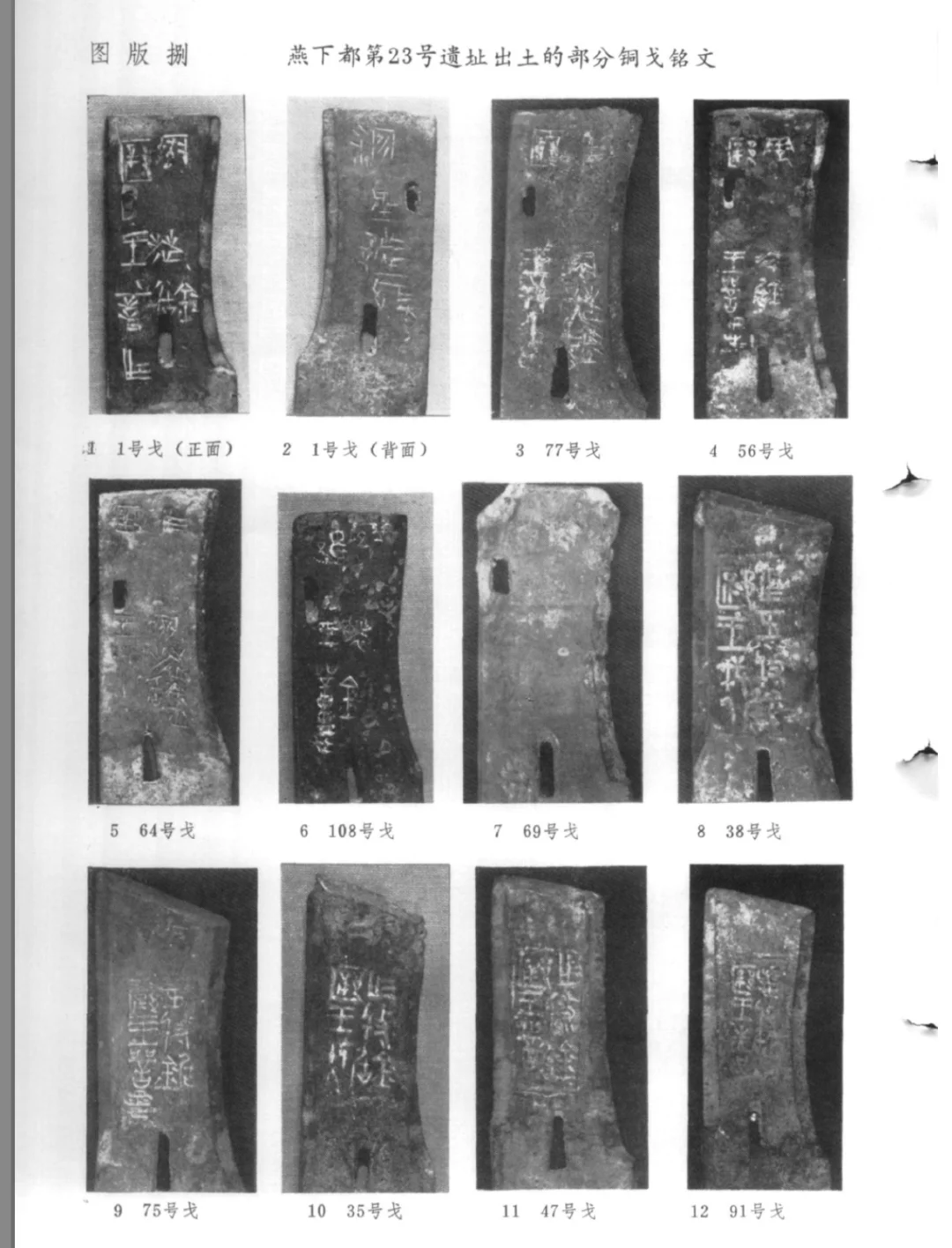

1973年4月,易县百福公社东斗城大队第五生产队在燕下都第23号遗址南部挖沟时,挖出铜戈一百余件。河北省文物管理处燕下都工作站闻讯后,到现场进行了调查。共收集铜戈一百零八件,铁锄、铁镰、铁削各一件(P5-14)。

燕昭王时期的燕国国力最为强盛,这与燕昭王锐意改革、招贤纳士有着很大关系,其“黄金台招贤纳士”之举被广为传颂。

燕下都建成后,燕昭王为振兴燕国,拜郭隗为师,听郭隗讲“千金买马骨”的故事,并修筑了一座黄金台,广招天下贤士。不久,乐毅、邹衍、剧辛等各国贤才纷纷奔向燕国。

燕昭王去世后,燕国国力式微,影响力日渐衰减。燕国再次为历史铭记,则是因为“荆轲刺秦”的故事。“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还。”易水河畔,荆轲的壮举千古传诵。《隋书·地理志》称这里“悲歌慷慨”“自古言勇敢者,皆出幽燕”;唐代诗人韩愈在《送董邵南序》开篇写道“燕赵古称多感慨悲歌之士”。

燕下都遗址就像一册沧桑而古老的史书,记录着燕国一段段壮怀激烈的历史篇章。两千多年前,燕下都见证了燕国的兴衰;两千多年后,燕下都遗址静静俯身于易水之畔,彰显着不灭的燕赵风骨。