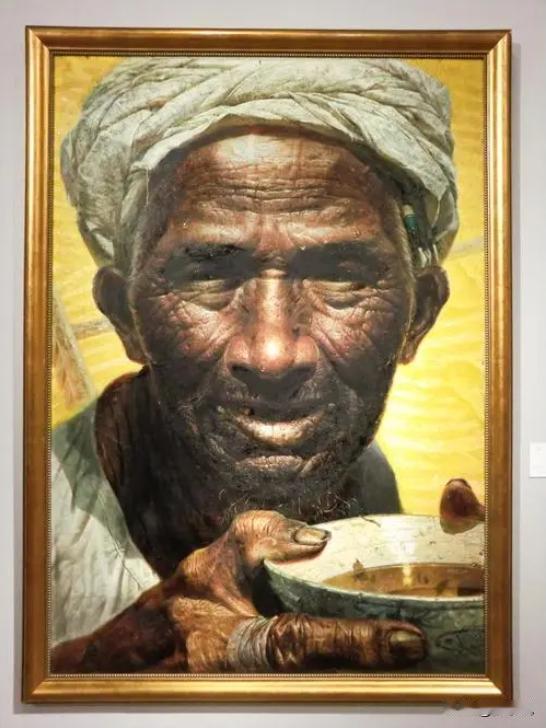

1980年,大三学生罗中立画了一幅油画《父亲》,轰动了整个画坛,国家以400元将其收藏。谁也没想到,这幅曾被低价收购的作品,如今成为中国美术馆的镇馆之宝。 (资料来源:罗中立:当年画出《父亲》的那个人——中国新闻网) 你可能听说过一夜成名,但你见过一幅画成就一个人的故事吗?罗中立,一个来自重庆小山村的普通青年,用他的画笔,蘸着对生活的理解,对父辈的敬意,创作出了一幅足以震撼时代的巨作——《父亲》。这幅画不仅改变了他的人生轨迹,也让中国艺术界的目光,从宏大叙事转向了平凡个体。 罗中立的家庭背景,放到现在就是妥妥的“小镇做题家”家庭。父母都是普通的工薪阶层,没有显赫的家世,也没有优渥的物质条件。但他的父亲却有个特别的爱好——画画。虽然没受过专业训练,但老人家对绘画的热情丝毫不减,经常拿着画笔四处写生,被村里人戏称为“野生画家”。 在这样的家庭氛围熏陶下,罗中立从小就对绘画产生了浓厚的兴趣,父亲的画笔在他眼中仿佛带着魔力,能将平凡的生活点石成金。年幼的罗中立经常看着父亲作画,心中充满了对艺术的向往,梦想着有一天也能像父亲一样,用画笔描绘心中的世界。 这份热爱,让他在少年时期就立志成为一名画家。为了这个梦想,他付出了巨大的努力,把所有的空闲时间都投入到绘画练习中。家里的一个小角落,堆满了他的作品,每一幅都见证着他一点一滴的成长,也承载着他对未来的期许。 后来,凭借自己的努力和天赋,罗中立考入了四川美术学院附属中学,正式开启了他的艺术求学之路。这对于他来说是一个重要的转折点,也让他离梦想更近了一步。在中学和大学的学习过程中,他如饥似渴地汲取着艺术的养分,不断磨练自己的技艺,并逐渐形成了自己独特的创作风格——关注生活,用画笔记录那些感人的瞬间。在他的作品中,平凡的人物和场景焕发出别样的生命力,充满了真实而动人的力量。 时间来到20世纪80年代初期。当时的中国画坛,主流的创作方向是歌颂时代、讴歌英雄,追求的是“高大上”的主题和“光鲜亮丽”的画面。普通人的生活,很少成为艺术家们关注的焦点。 1980年除夕,正在四川美术学院读大三的罗中立回到老家过年。就在家附近,他偶然看到一位衣衫褴褛的老农,蹲坐在公共厕所门口,神情麻木。老农的工作是看守厕所,防止有人偷粪。这在今天看来不可思议,但在当时却是一种真实存在的生存状态。 老农脸上布满的皱纹和沟壑,深深地触动了罗中立。他敏锐地捕捉到了这个瞬间,意识到这是一个绝佳的创作题材。他想用一幅画,展现当时农民的生存状态,为他们发声。这个想法在他脑海中迅速成形,并与他早年的写生经历融合,最终孕育出了那幅震撼人心的作品——《父亲》。 《父亲》整体色调为黄褐色,通过光影的巧妙对比,营造出一种烈日暴晒的视觉感受,仿佛置身于干燥而艰辛的环境之中。 画面的中心人物是一位包着头巾的老农,饱经风霜的脸上写满了岁月的痕迹。他干裂的手指紧紧地端着一个水碗,眼神中流露出一种难以言喻的茫然。 这幅画之所以能够震撼人心,不仅在于罗中立高超的绘画技巧,更在于他深刻的立意。他将一个普通的农民形象放大到整个社会层面,使之成为一个时代的象征,引发了人们对底层人民的关注和思考。 《父亲》的命名也颇具深意。这位老农不仅仅是罗中立的模特,更象征着千千万万辛勤劳作的中国父亲,也代表了那个时代无数默默奉献的普通劳动者。 当罗中立将《父亲》送去参展时,立即引起了巨大的反响。一些专家被这幅画强烈的视觉冲击和深刻的社会意义所震撼,认为它是一幅难得的佳作。然而,也有人提出质疑,认为这幅画“丑化了劳动人民的形象”。 面对争议,罗中立采纳了部分专家的建议,在老农的耳朵上添画了一根圆珠笔。这个小小的改动,似乎化解了部分人的疑虑。最终,《父亲》获得了青年美展一等奖,并得到了官方媒体的表扬,罗中立也因此一夜成名。 尽管经历了一些波折,《父亲》最终还是赢得了广泛的社会认可。这幅画的成功,不仅是对罗中立艺术才华的肯定,更是对那个时代社会现实的深刻反映。