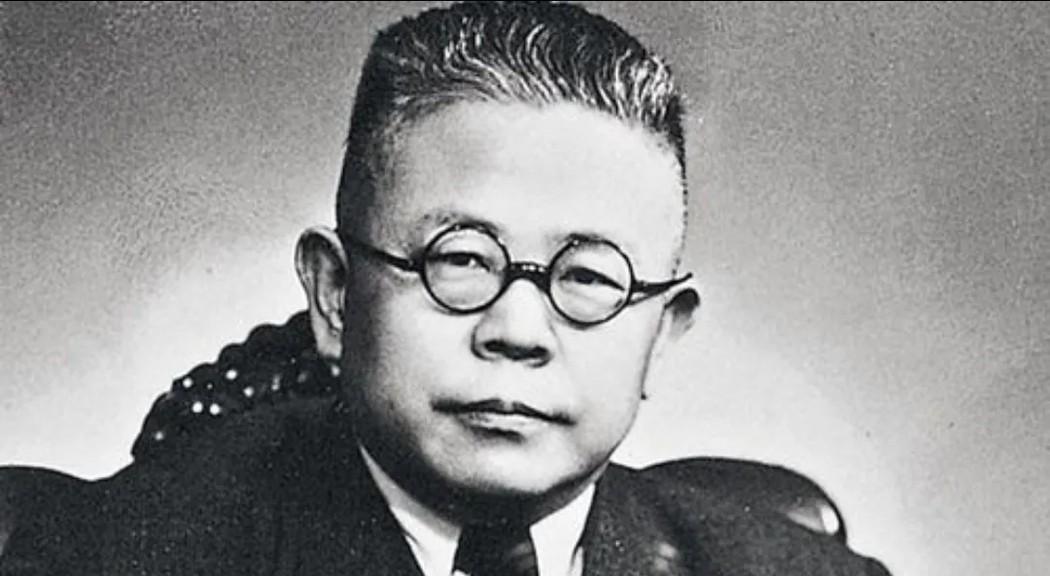

1934年夏天,38岁的傅斯年留学归来,拿出手帕擦掉满头大汗,咬牙掏出一笔“青 春 损 失 费”,与结婚22年的丁氏离 婚,转身迎娶28岁的俞大綵,婚后,傅斯年将母亲接来北平共同 居住,没想到这一举 动令他懊悔不已。 傅斯年是中国近代史上一位不容忽视的人物,虽然他英年早逝,但他在历史学、教育和文化领域的影响力至今依然存在。陈寅恪将傅斯年视为挚友,并称其为“天下英雄独使君”,胡适也视他为得意门生,称他无论身处何地,始终展现出一种道义的力量。 国学大师毛子水称他代表了“浩然之气”,教育家罗家伦则认为他是“天地间的一种正气”。傅斯年不仅在学术上有卓越成就,而且在生活中也以敢言直谏、敢于批评权威的个性而闻名。人们给他起了“大炮”“老虎”等外号,这些外号既反映了他言辞犀利,也代表了他不畏强权、敢于发声的个性。 傅斯年出生在书香门第,家庭传统深厚,从小便接受了良好的教育。他的聪慧使得他在年幼时便展示出与同龄人不同的学习能力。在家乡的私塾里,他是那种对任何难解的字句都要深入探讨的孩子,常常向老师和祖父请教。即便没有纸,他也会随手写下疑难问题,甚至将笔记写在手臂或大腿上,可见他对学习的执着与刻苦。傅斯年以这种刻苦努力的精神,一步步走向了学术的高峰。 进入北京大学后,傅斯年凭借卓越的学识迅速在同学中崭露头角,成为了校园中的领军人物。他的才学和气度让他在同学中备受尊敬,也因此被称为“学生王”。1917年,胡适在北京大学任教,与傅斯年建立了深厚的友谊。胡适高度评价傅斯年,形容他拥有非常强的记忆力、理解力,还能兼具细致与大胆的特点。在胡适看来,傅斯年不仅是一位学问渊博、才华出众的学者,更是一位具有独特人格魅力的人物。 1934年的北平,骄阳似火。傅斯年站在家门口,掏出手帕擦拭着额头上的汗水。这位38岁的学者刚从欧洲留学归来,此时的他正面临人生中一个重大的抉择。他从怀中取出一个装满银元的钱袋,这是他准备给丁氏的"青春损失费"。在当时的社会环境下,这笔钱既是一种补偿,也是一种解脱的代价。 回望傅家的历史,曾经显赫一时的状元府,到了傅斯年这一代已经衰落。他的先祖傅以渐是清顺治年间的首任状元,但到了祖父傅淦的时代,家道中落。傅斯年的父亲早逝,家中全靠年迈的祖父与母亲支撑。生活的艰辛在那个年代留下了深刻的印记:为了维持生计,傅母不得不拆卖房上的砖瓦,每逢大雨,她只能抱着年幼的傅斯年,用一把破伞遮挡漏水的屋顶。 在那个时代的山东聊城,婚姻往往是家庭之间的联姻。16岁的傅斯年,按照当地习俗,在母亲的安排下与富户之女丁氏完婚。丁氏出身富庶,为人温婉贤淑,是传统意义上的贤妻良母。然而,随着傅斯年接受新式教育,两人的生活理念和价值观渐行渐远。 在留学欧洲期间,傅斯年有机会接触到西方的婚姻观念。他看到了婚姻中的自由选择权,也见证了知识分子们对婚姻的新思考。最终,在1934年的夏天,傅斯年做出了这个改变一生的决定:与丁氏协议离婚,并在当年八月与俞大綵缔结良缘。婚后,傅斯年将母亲接来北平共同 居住,没想到这一举 动令他懊悔不已。 1931年九一八事变后,国民政府选择实施不抵抗政策,东北三省迅速落入日本的控制之下。面对外敌的侵略,蒋介石将希望寄托在国际社会,向联合国寻求援助。然而,联合国并未直接介入,而是呼吁中日两国进行撤军谈判。日本不仅没有撤军,反而在国际上公然篡改历史,声称东北三省并不属于中国,试图通过舆论来为其侵略行径正名。 1932年1月,一本名为《东北史纲》的书籍横空出世,瞬间改变了国际舆论的走向。这本书通过考古学、古人类学、历史学等学科的证据,证明了东北自古属于中国,和日本毫无关系。这本书的作者就是傅斯年。此举为中国争取了国际社会的支持,然而由于写作时间过于紧迫,书中存在一些疏漏,也因此遭到了一些历史学者的批评。即便如此,傅斯年并未在意这些批评,他自嘲道:“书生报国,如此而已。” 抗战胜利后,傅斯年担任北京大学代理校长,他坚决反对继续聘用在日伪时期仍为北大任职的教授,认为这些人已经失去了民族气节,无法作为真正的教师。 当时,容庚教授由于与傅斯年有交情,曾尝试与其理论,但傅斯年毫不客气地对他破口大骂,将其推向街头。傅斯年坚持自己的原则,认为必须区分忠奸,不能容忍任何背离民族大义的行为。即便是对曾经的老师周作人,傅斯年也毫不手软,公开对其曾为伪职的行为进行清算。 1949年,美国五星上将麦克阿瑟访台时,蒋介石对他毕恭毕敬,而傅斯年却依旧叼着烟斗,翘着二郎腿与麦克阿瑟等人轻松交谈,展现出一种超然物外的气度。在国民政府迁台后,台湾大学的学生人数激增,学校的招生出现了混乱,许多官员的亲属通过权力关系想方设法占据名额。傅斯年上任后,立即制定了招生规则,明确表示不论贫富,必须按照标准录取,还在办公室门口挂上牌子,直言:“有为子女入学说项者,请免开尊口。”

水上觅红云

文人多薄幸