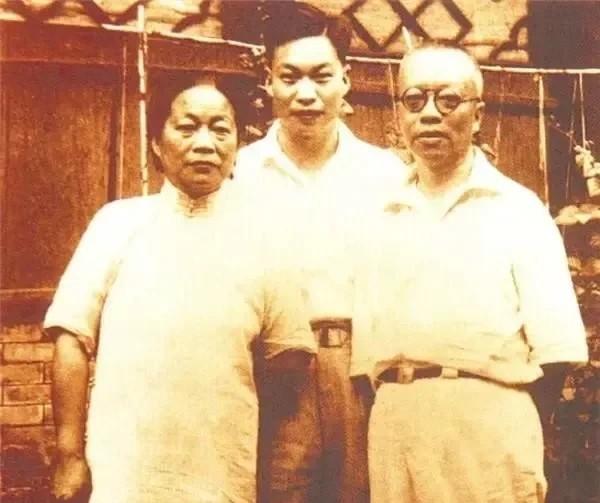

钱玄同生平不懂接吻,一天,和朋友在周作人家里闲谈,他问:“接吻是男人的嘴巴先贴近女人的嘴?还是女人的嘴先贴近男人的嘴?两张嘴相亲吻,究竟有什么快乐和意义?”座上有客人回答道:“接吻,有长吻,有短吻,有热情的吻,有冷淡的吻。”钱玄同听了之后,喟然长叹:“接吻像这个样子,实在太可怕了。” 在20世纪中国思想文化的历史长卷中,钱玄同是一个不可忽视的名字。 他不仅是五四新文化运动的推动者,也是新式教育和文字改革的先行者。 钱玄同原名钱夏,字德潜,生于1887年的浙江吴兴,他是吴越武肃王钱镠的后裔,家族有着悠久的文化和仕宦传统。 父亲在清朝末年曾任职京官,但因不满官场的腐败,辞职回乡教书。 幼年的钱玄同在父亲的指导下研读经书,原本为科举考试而备。 然而,命运对他并不宽容:11岁时父亲病逝,15岁母亲也离世。 此后,他由兄嫂抚养长大,兄嫂对他的悉心培养和关爱,不仅让他完成了基础教育,也影响了他的人生选择。 父母的早逝使钱玄同的学业发生了转向,他从传统的四书五经中走出,转而阅读与科举无关的进步书籍,如《新民丛报》《清议报》。 16岁那年,他接触到章太炎的《驳康有为论革命书》和邹容的《革命军》,这两本书在他心中埋下了反帝制、反封建的革命种子。 1904年,年仅18岁的钱玄同便公开表达了反清思想。 他在湖州与友人创办《湖州白话报》,以此抒发对腐败清廷的不满。 在报纸的封面上,他不使用清朝的年号,而是标注“甲辰年”,以示不再承认清朝统治。 剪掉辫子、追求白话文,他以实际行动宣告了自己的思想觉醒。 1905年,他进入上海南洋中学深造,同年冬天赴日本探望伯父钱恂。 在日本的求学期间,他逐渐成为思想文化运动的重要一员。 1907年,他加入中国同盟会,开始接触章太炎、秋瑾等革命党人。 课余时间,他活跃于《民报》社,参与宣传革命思想。 在章太炎的指导下,他协助书写和编辑《小学答问》等学术著作,同时深入接触鲁迅兄弟、许季蒹等文化人士。 这段时间的思想洗礼,使他成为一名坚定的革命者,也为他日后的文化启蒙奠定了深厚的基础。 回国后,钱玄同先在地方教育系统任职,后于1913年赴北京发展,成为北京高等师范和北京大学的教授。 他在学术领域的建树与他对社会改革的追求相辅相成,在新文化运动中,他是改革旧文学的坚定支持者,并积极参与《新青年》杂志的编辑工作。 作为陈独秀的得力助手,他在杂志上发表了一系列文章,批判封建道德与思想,号召以白话文取代古文。 他的一封致陈独秀的白话信,不仅为《新青年》开启了白话文写作的先例,也成为新文学运动的重要标志。 那是一个秋高气爽的日子,阳光明媚,空气清新。 钱玄同与几位好友相约,来到周作人的家中闲谈。 谈笑风生间,话题不知怎地就转到了"接吻"上。 钱玄同颇感好奇,问道:"依你们看,接吻是男人先吻女人,还是女人先吻男人?两个人的嘴唇贴在一起,究竟有什么乐趣?又有什么意义呢?" 座上的一位朋友笑着回答:"接吻可不像你想的那么简单。有的吻绵长,有的吻短暂;有的吻热情似火,有的吻冷若冰霜。总之,接吻的方式多种多样,其中的奥妙可不是一两句话就能说清楚的。" 钱玄同听了这番话,不禁喟然长叹:"原来接吻是这般模样,实在太可怕了。"他的反应引得在场的朋友们哄堂大笑。 那次在周作人家中的闲谈,让钱玄同对接吻有了全新的认识。 他惊讶地发现,原来一个看似简单的动作,竟然蕴含着如此丰富的内涵。 短短的几句话,撩拨起了他内心深处对爱情的向往,却又很快被现实所浇灭。 钱玄同对家庭生活的冷淡,在当时引起了不少议论。 有些好友劝他纳妾,但他却断然拒绝。 他说:"《新青年》主张一夫一妻,岂有自己打自己嘴巴之理?" 在那个纳妾狎妓成风的年代,钱玄同的坚守显得尤为难能可贵。 许多新派人物,如陈独秀、郁达夫、徐志摩、胡适等,都难逃纳妾狎妓的俗套。 但钱玄同却始终洁身自好,从不涉足风月场所。 他认为,作为一名教授,狎游风月是对不起学生的,因为教授就应该以身作则。 钱玄同的婚姻,是那个时代的一个缩影。 包办婚姻,夫妻感情淡漠,这在当时并不罕见。 许多人为了挣脱旧式婚姻的束缚,不惜冲破种种阻碍,去追求真爱。 鲁迅就是一个典型的例子,他与许广平的恋爱婚姻,成为那个时代的佳话。 但钱玄同却始终守在那个围城里,默默承受着没有爱情的婚姻生活。 直到生命的最后一刻,钱玄同都没有尝过真正的爱情滋味。 但是,他却用自己的方式,培养出了一个优秀的儿子钱三强。 钱三强后来成为了中国核物理学的奠基人,为国家做出了巨大贡献。 或许,这就是老天对钱玄同一生坎坷的一种补偿吧。 钱玄同的一生充满了对封建社会的反思与抗争,他在五四新文化运动中所做的贡献,以及在学术和教育领域的改革探索,为后来的中国社会转型提供了宝贵的思想资源。 他的大义凛然和清廉品行,也深深影响了后代。