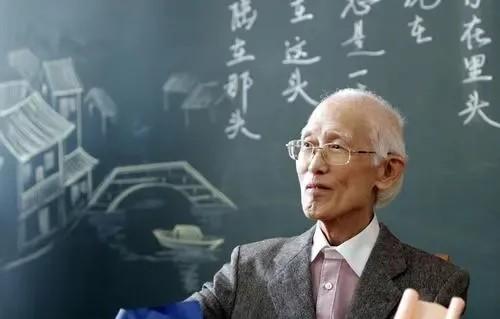

一次,有人问余光中:“李敖总骂你,批评你,你为什么从来不回应呢?”不料余光中沉吟片刻,只说了一句话:“他天天骂我,说明他生活不能没有我;而我不搭理,证明我的生活可以没有他。” 在华语文学世界里,余光中以《乡愁》感动了无数读者。然而,他的个人生活也同样引人注目。尤其是他与妻子范我存的爱情故事,跨越时间与阻碍,成为真爱永恒的最佳注脚。 抗日战争结束后,年仅17岁的余光中随母亲回到南京探亲。 一次偶然的家族聚会中,他遇见了14岁的远房表妹范我存。彼时的范我存瘦小而文静,仿若一朵含苞待放的水仙花,而余光中则是风度翩翩的少年。 他们的目光相遇,彼此心中埋下了爱情的种子。 战争阴影退散后的短暂安宁让这段亲情转化为初恋。余光中对范我存的欣赏并不仅停留于外貌,而是深入她内心的纯净和坚韧。 两人保持书信往来,虽天各一方,却通过文字加深了彼此的了解。 当爱情萌发为婚姻的渴望时,现实却投下了重重阴影。 范我存体弱多病,甚至被医生诊断为不易生育,而余家是三代单传,父母对延续家族血脉的期待使他们坚决反对这段感情。同时,范家也对余光中一介穷书生的身份不满,认为他无法给予女儿安稳的生活。 面对重重阻碍,余光中从未动摇。他拒绝所有替代的婚姻安排,以离家出走来表明立场。他的坚持不仅仅源于对范我存的爱,更是对自由婚姻理念的执着。 双方僵持了整整11年,直到余家父母最终被他的坚定打动,放下了成见。 婚后的余光中与范我存用行动证明了他们的选择。 尽管医生早年的诊断让两人不抱生育的希望,但命运再一次眷顾了他们。婚后不久,范我存便怀孕,大女儿的出生成为家庭新的转折点。 奇迹还在继续,她的身体逐渐好转,并在随后的7年里为余光中生下五个孩子。 范我存不仅是余光中生活中的伴侣,更是他的精神依靠。她全心全意支持丈夫的文学事业,在生活中扮演着稳定的角色。 作家张晓风曾评价,如果余光中是被众人汲取的井,那么范我存就是默默守护这口井的人。 他们的婚姻从相知到相伴,走过了六十一个春秋。无论是初见的懵懂,还是婚后柴米油盐的琐碎,他们始终相互扶持。 二人如同彼此生命的灯塔,无论多远,总能让对方找到家的方向。 这种长久的爱情,不只是对感情的承诺,更是一种彼此成全的智慧。他们用实际行动告诉世人,真正的爱情需要坚定的信念,也需要相互扶持的耐心。 余光中与范我存的故事,不仅是一段个人情感的传奇,更是对现代人爱情观的启示。如今快餐式的恋爱文化和轻易放弃的感情态度,让人与人之间的纽带变得薄弱。 相比之下,他们用十一年的抗争、六十多年的相伴,为后人展示了爱情的真正模样。 在他们的故事里,我们看到的是无惧世俗的勇气,是跨越阻碍的执着,是在柴米油盐中的深情。 这样的爱情,不只是两个人的幸福,更是对世人爱情观的一次温柔教化。 相比于余光中的儒雅温润,与他同时代的作家李敖,则以锋芒毕露著称。 两人的文风迥异,个性也大相径庭。李敖尖酸刻薄,余光中谦和低调。 两位文坛泰斗,针锋相对,唇枪舌剑,上演了一场场精彩的论战。 有一次,有人问余光中:"李敖总是骂你,你为什么从不回应呢?" 面对这样尖锐的问题,余光中并没有正面回击。 他沉吟片刻,缓缓道来:"他天天骂我,说明他生活不能没有我;而我不搭理,证明我的生活可以没有他。" 字字珠玑,句句玑珠。短短几个字,就将两人的高下立判。 事实上,李敖与余光中的恩怨,要追溯到台湾"乡土文学论战"。彼时,李敖极力提倡台湾新文学要贴近现实,关注底层民众疾苦。 而余光中虽然同情农民,但主张文学不应受意识形态束缚。两人各执一词,争论不休。李敖犀利的言辞,常让余光中颇有微词。 然而,就算面对李敖最无情的嘲讽,余光中也总是不卑不亢。他曾坦言:"骂人这个行业,我是干不了的。"但并不代表余光中怯懦退缩。 他常说:"宁可少些锋芒,但求无愧于心。"他不愿与人争风吃醋,宁肯淡泊退居幕后。正是这种宽广的胸襟,隐忍的风骨,成就了余光中的大师风范。 李敖的文章,常以犀利著称。他的话语,辛辣刻薄,刀刀见血。 但很多时候,未免流于偏激与浮躁。而余光中虽然话语平和,却字字珠玑,发人深省。 他的作品意境深远,令人回味无穷。这正是大师风范的彰显,是心胸气度的外化。 "他骂我,说明他生活不能没有我;我不理,证明我生活可以没有他"。 这既是余光中对李敖的回应,也透露出他淡泊名利的襟怀。 在他看来,文学创作最宝贵的,不是锋芒毕露的争锋吃醋,而是不忘初心的坚守和执着。即便时光飞逝,岁月变迁,他仍初心不改,笔耕不辍。 余光中曾说:"下次你路过,人间已无我。但我的诗会留下。" 虽然英年早逝,但余光中的作品,已然成为华文文坛的一座丰碑。他用诗歌拨动着亿万游子的心弦,用生命点燃了文学的圣火。 读余光中的诗,如沐春风,似听天籁。那种超凡脱俗的意境,常让人心驰神往。