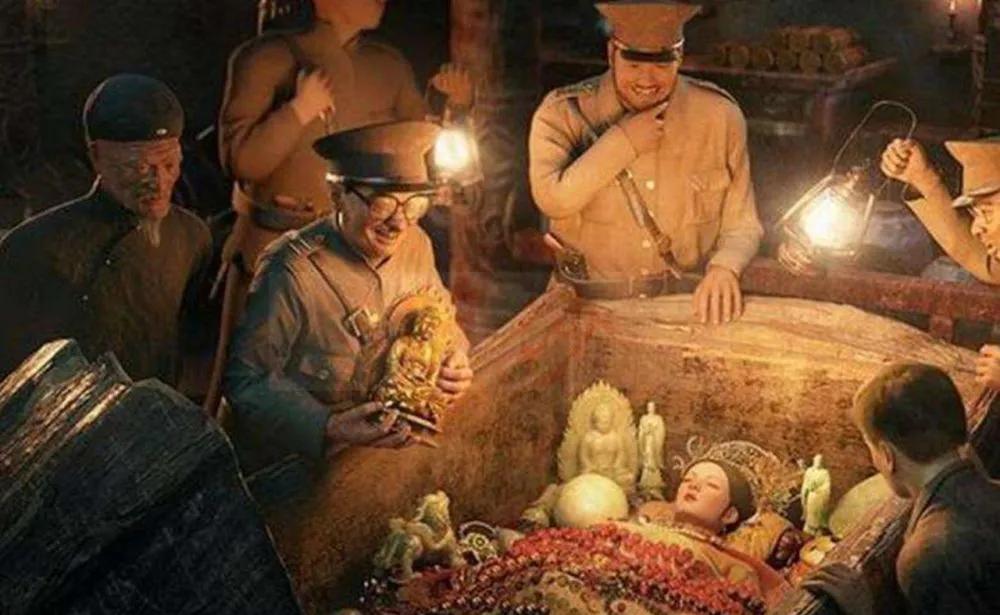

1928年,民国军阀孙殿英炸开了慈禧太后的定东陵,将里面的宝物洗劫一空,慈禧身上的衣服撕扯到裤子都不剩。此事轰动全国,溥仪都气炸了! 孙殿英这个名字,对于许多人来说并不陌生。他最为人知的事迹便是挖掘了慈禧和乾隆的坟墓,因此被冠以“东陵大盗”的称号。然而,若进一步了解他的经历,会发现他的故事更加复杂且富有戏剧性。虽然我们常说“三姓家奴”,但将这一说法套用在孙殿英身上却显得有些不合适。 民国初年,孙殿英最初是一位直系军阀,后来曾先后加入镇嵩军、国民军、奉军、国民革命军等多方阵营,甚至与日军和汪精卫政府有过合作。二战结束后,他又回到了蒋介石的阵营,成为国民革命军的一名中将。最终,他被我党俘虏,结束了这一多年的军事生涯。 孙承宗,孙殿英的祖先,是明朝末年的著名将领。在公元1638年,孙承宗带领高阳的军民死守家园,直至高阳城被清军攻破。在被俘后,孙承宗被清军许以高官重金,但他拒绝屈服,愤怒地骂清军为“臊狗奴”,并表示“城亡人亡,还不快绞死我”。最后,清军将他绑在军马尾巴上,拖拽至死。 孙殿英虽然常以复仇为名,但从他的行为来看,财富才是他追求的真正目标。孙殿英并没有直接指向溥仪这样的活生生的“爱新觉罗”,反而通过盗墓获取了大量的财富,损害了国家的文化遗产。他的所谓复仇,更多的是以金钱为驱动。 1928年的初夏,一则震惊全国的消息从河北遵化县传出:慈禧太后的定东陵被人炸开,陵墓中的珍宝被洗劫一空。这一骇人听闻的盗墓案件迅速传遍大江南北,成为了当年最受关注的社会事件。作为清室宗亲的溥仪在得知此事后更是震怒不已,立即向南京国民政府主席蒋介石递交了诉状,要求彻查此案并将失窃的文物物归原主。 这起轰动全国的盗墓案件的主谋,正是当时担任国民革命军第六军团军长的孙殿英。在这起盗墓案发生前,孙殿英的部队正好驻扎在清东陵附近。当他得知慈禧太后陵墓守卫松懈,且当地时有土匪光顾盗取文物时,一个大胆的计划开始在他脑海中形成。 为了使盗墓行动顺利进行,孙殿英精心策划了一场"军事演习"作为掩护。他先是向上级部门报备,称要在清东陵区域进行例行军事训练。同时,他暗中派人向曾在清朝任职的太监和遗老打探东陵的具体结构和布局。在获得了详细情报后,孙殿英开始了他的盗墓行动。 不同于专业盗墓贼小心翼翼的作业手法,孙殿英选择了最为粗暴直接的方式——用军用炸药。在一个夜晚,随着轰然巨响,慈禧太后陵墓的大门被炸开。厚重的石门在爆炸中轰然倒塌,露出了通往地宫的通道。 当孙殿英带领部下进入墓室时,眼前的景象令在场所有人都感到震撼。虽然慈禧太后已经下葬二十年,但她的遗体保存完好,然而,这种震撼并没有阻止他们的掠夺行为。棺椁中陈列的珍贵陪葬品很快就被搬空,就连慈禧太后身上的衣物也未能幸免。 关于他的传闻有很多,其中一条流传甚广的说法是他因向蒋介石送了厚礼,从而避免了被追究责任。然而,事实并非如此,孙殿英当时并没有直接与蒋介石建立关系。国民政府参军长何成浚为了稳住孙殿英,在蒋介石与阎锡山、冯玉祥的矛盾愈加激烈之际,向蒋介石求情,最终孙殿英得以“戴罪立功”。虽然孙殿英的处境得到一定缓解,但他最终选择加入了反蒋的阵营。 1930年春,孙殿英看到了反蒋势力的崛起,于是投靠了冯玉祥和阎锡山,接受了他们给予的第四方面军第五路总指挥以及安徽省主席的职务。随着中原会战的爆发,他看到冯、阎的局势不妙,便转投张学良,后者任命他为第四十一军军长。 1933年1月,日本侵略军3万余人进攻热河,孙殿英奉命率部驰援。尽管孙殿英在赤峰展开了顽强的抵抗,战斗持续了七天七夜,歼敌四五百人,但由于敌军过于强大,孙殿英的部队最终被迫转移到猴头沟门。在新的阵地上,他继续与敌军对抗,直至部队被敌人分割包围,才奉命突围,移驻沙城一带。 1934年春,孙殿英的部队从包头向宁夏进发,但面临着马鸿逵的截击和阎锡山的断路,部队内的将领也被收买,军心涣散,粮草短缺。部队的崩溃使孙殿英的性格发生了变化。他的部下曾建议洗劫银川城后就地为匪,但孙殿英却劝阻道:“如今我不愿再落个匪名,也不愿让兄弟们为匪。” 1947年,孙殿英临终前,回顾自己的一生,他说:“我过去做了许多坏事,对不起人民……”这时,他已经58岁。几个月前,他在河南汤阴县被解放军俘虏。在押解途中,解放军的刘伯承司令员特意见了孙殿英,并叮嘱看守人员要确保他的安全,避免他被劫走。此后,孙殿英在解放军的大牢里度过了他生命的最后几个月。或许是因为意识到时日无多,他变得不再如过去那般嚣张,显得更加温和。 他几乎没有提出什么要求,只是时常念叨想抽鸦片。看守人员为此感到为难,特地请来了医生为孙殿英治疗,以帮助他戒掉鸦片。然而,长期吸毒的孙殿英身体早已被毒素摧残,医生也无力回天。最终,孙殿英因病去世,在临终前,他对解放军的看守人员表示了感谢,并说出了那句悔过的话。