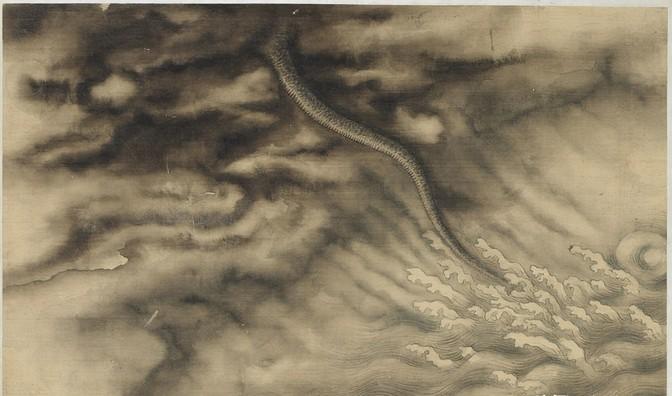

1944年,27岁的任殿元在松花江流域一处河滩上,看到了一条搁浅的黑色怪物,在场的人都说那是“龙”,四十多年后的1989年,他向上海《中外书摘》杂志社写信,详细叙述了当时的经历。 1989年的某一天,年逾古稀的任殿元老人提笔给上海《中外书摘》杂志社写了一封长信。 信中,他讲述了45年前在松花江畔亲眼目睹"龙"的不寻常经历。 那一幕幕仿佛就发生在昨日,历历在目,令他刻骨铭心。 任老先生回忆道,那是1944年一个夏日的早晨,当时年方27岁的他,同父亲任佰金以及十来个乡亲,像往常一样驾船沿江捕鱼为生。 谁曾想,这一天却是个不平凡的日子。 当渔船行至陈家围子村附近的河滩时,任殿元发现岸边聚集了一大群人,喧闹声不绝于耳。渔民们心生疑窦,急忙靠岸去查看究竟。 正巧碰到熟识的老四从人群中钻出来,嘴里嚷嚷着:"快来瞧啊,黑龙江里的龙上岸了,栽在沙滩上起不来了!" 这消息犹如平地惊雷,在渔民中引起轩然大波。 大伙儿世代以渔为生,虽然自小听长辈讲龙的故事,笃信龙的存在,却从未亲眼得见。 一时间,大家又是兴奋又是紧张,纷纷丢下渔具,跟着老四快步赶往出事地点。 任佰金一马当先,率众人来到岸边。只见沙滩上竖着一个用芦席搭成的巨大棚子,棚下阴影里卧着一个庞然大物。定睛细看,只见它通体乌黑,足有十多米长。 硕大的头颅像是牛犊子,生着一支短粗独角。张开的大嘴与鲇鱼无异,须髯飘动。粗壮的四肢直如垂柳,躯干盘曲,背鳞闪耀,尾巴细长没入沙中。 乍一看去,活像一条巨大的四脚蛇。 小时候,任殿元常听老人讲"秃尾巴老李"的传说。 相传老李本是条神龙,因触怒了天庭,被罚跌落凡间。它的尾巴断了,在沙滩上被暴晒数十天。众多百姓见此情景,纷纷打水相助,才保住了老李一条性命。 眼前这情形,不禁让任殿元联想到那个久远的故事。 村里的伪村长陈庆早已等在岸边。他一边指挥众人用桶打水浇在怪物身上,一边吩咐大伙儿不要声张,统一称其为"水虫",以免引来不必要的麻烦。 任殿元仔细端详,只见"水虫"虽然奄奄一息,却还在微弱地喘气。每当一盆水浇在它身上,背脊的鳞片就轻轻抖动一下。 不一会儿,水渍汇成了一条细流,沿着沙沟蜿蜒而去。 渔民们你一言我一语地议论开了,有人说这准是传说中镇守黑龙江的神龙显灵,也有人猜测它会不会就是传说中的"秃尾巴老李"。 谢八凑趣说,这么肥的大家伙,若是能宰了吃肉,定然鲜美无比。话音未落,便招来众人的一片斥责,谢八讪讪地闭上了嘴。 直到夕阳西下,任殿元才恋恋不舍地随父亲离去。 临行前,他再三叮嘱村民好生照看"水虫",说明日一定还要来探个究竟。谁知这一走,竟是阴差阳错,再没能见上一面。 次日清晨,任殿元早早地起了床。外面电闪雷鸣,狂风暴雨肆虐了一夜,仍未停歇。不祥的预感笼罩在他心头,总觉得夜里发生了什么事。 吃过早饭,任殿元冒雨来到了昨天的河滩,发现那里已经聚集了不少村民。 远远望去,昨日搭起的芦席棚子已经倒塌,不见了"水虫"的踪影。 人们走近一瞧,但见沙地上赫然留下一条深深的沟壑,散发着刺鼻的腥臭味。昨天"水虫"趴卧的地方空空如也,连一片鳞甲都找不到。 就在这一事件引发巨大轰动之时,伪满洲国的日本当局迅速采取行动,对目击者严加管控,并封锁消息,禁止传播此事。随着时间推移,这件事逐渐被淡忘。 直到几十年后,任百金的儿子任青春整理父亲的口述资料,将这一事件公之于世,才让人们重新关注这一历史谜团。 任青春在整理父亲的记忆时,提出了几项论据来证明事件的真实性。 首先,他提到父亲是一个老实可靠的党员,从不信鬼神,因此不会编造离奇的故事。 其次,他回忆起自己小时候听父亲多次讲述此事,并在1986年出差时,遇到另一位陈家圩子的老人,这位目击者的描述与父亲的回忆完全一致。 此外,任殿元老人曾在描述中指出,这个生物的外形与甲骨文中的“龙”字非常相似。 在古代,龙字的书写形态与蜥蜴有几分相像。 而老人仅有初小文化水平,却能准确描述出这种相似性,令许多人深感意外。 为了进一步研究这一事件,1990年代,哈尔滨出版社的马晓星等人进行了实地调查。他们不仅找到了多名目击者,还确认了陈家圩子村的原址。 调查中,一些老人提到,在伪满洲国时期,松花江一带的确曾多次发生“坠龙”事件。 然而,现代科学却无法解释“龙”的存在。从生物学角度出发,至今没有发现一种动物能够同时具备古籍中描述的特点。 有人认为,龙或许是一种早已灭绝的珍稀物种,因其独特性被神化;也有人将其归类为一种文化现象。 中华文化中,龙的形象深入人心,贯穿于诗词、典籍、传说与艺术之中。 龙到底是神话,还是曾真实存在的生物?松花江坠龙事件,为这个问题增添了更多的疑点。 在科学尚无法完全解释的领域,坠龙事件为我们提供了重新审视古代传说的机会。 它提醒我们,或许有些现象超出了现有知识的范畴,需要用更加开放的思维去探索答案。