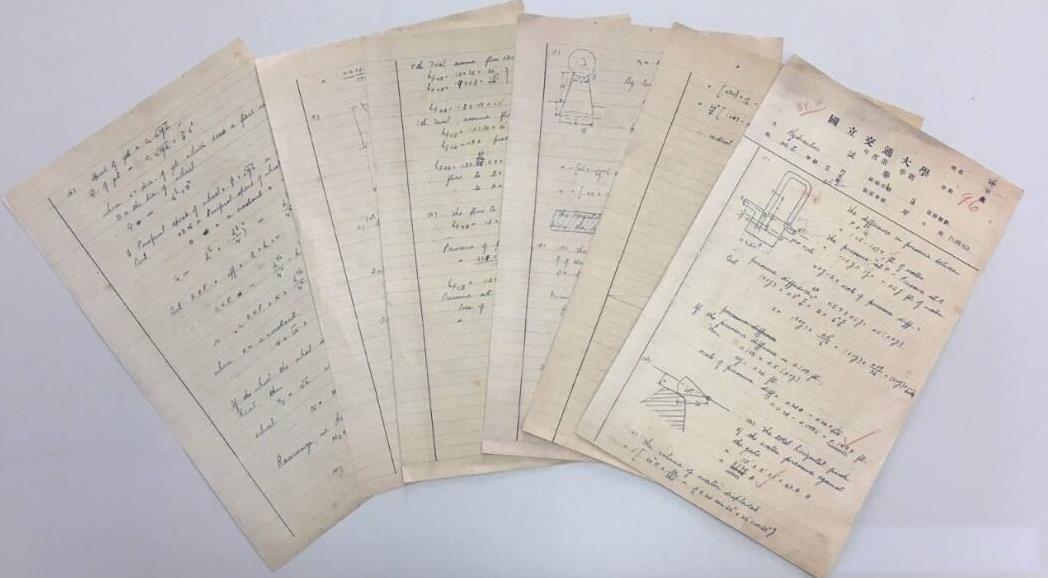

1955年,钱老终于如愿归国,但是15000页的珍贵科研手稿却被美国扣留。 1955年,是中国航天史上一个重要的转折点。这一年,在经历了重重波折之后,钱学森终于获准回到祖国。然而,他在美国二十余年积累的15000页科研手稿却被留在了异国他乡。 这些手稿凝聚着他在加州理工学院求学和从教期间的心血,记录了他在空气动力学和火箭技术领域的开创性研究。 当时的国际形势复杂多变,冷战阴影笼罩着东西方关系。钱学森的手稿中包含了大量关于火箭技术、喷气推进和高速空气动力学的研究内容,这些都是当时最前沿的军事科技领域。 正因如此,这些珍贵的研究资料才会被美方扣留。 钱学森在美国期间的研究涉及多个重要领域。 他在空气动力学方面的贡献,特别是在超音速流动研究方面的突破性成果,推动了航空工程的发展。他提出的一系列理论模型和计算方法,至今仍被广泛应用于航天器设计中。这些都在他的手稿中有详细记载。 回国后的钱学森,将自己的知识和经验用于中国航天事业的发展,为中国导弹和火箭技术的进步作出了巨大贡献。 手稿最终在1993年开始陆续回归中国。 1993年,中国科学院接到了一通越洋电话。电话那头是来自加州大学的富兰克教授,他表示自己保管着钱学森早期的科研手稿,希望能够将这批珍贵的资料交还给中国。 这个消息在科学院内部引起了不小的轰动,因为这批手稿可以说是中国航天科技发展历程中的重要文献。 科学院指派钱学森的学生、时任力学研究所研究员的郑哲敏院士前往美国。作为钱学森的学生,郑哲敏深知这批手稿的价值。 科学院考虑到手稿数量庞大,运送工作分为两批进行。第一批手稿于1993年成功运抵中国,第二批则在1996年完成交接。整个过程历时三年。 手稿的实物状态令人惊叹。尽管经过近四十年的保存,但手稿依然保持着良好的品质。纸张虽已泛黄,但字迹清晰可辨,排版整齐有序。 每一页手稿都体现出钱学森严谨的治学态度和一丝不苟的工作作风。 手稿的内容涵盖了钱学森在空气动力学、火箭技术等多个领域的研究成果。这些手稿不仅是个人学术成就的见证,更是二十世纪中期航空航天技术发展的重要历史档案。 手稿的回归,某种程度上填补了钱学森早期学术生涯的史料空白。它们就像是一座桥梁,连接起了钱学森在美国的研究历程与他回国后的科研工作。对于研究中国现代科技史的学者来说,这批手稿提供了宝贵的第一手资料。 富兰克教授主动联系中国科学院的举动,展现了国际学术界的专业精神和道德操守。这种超越国界的学术互助,为中美两国的科技交流树立了一个良好的范例。 今天,这批手稿不仅是珍贵的历史档案,更是激励新一代科研工作者的宝贵财富。它们记录了一个时代的科技进步,也见证了国际学术交流的曲折历程。