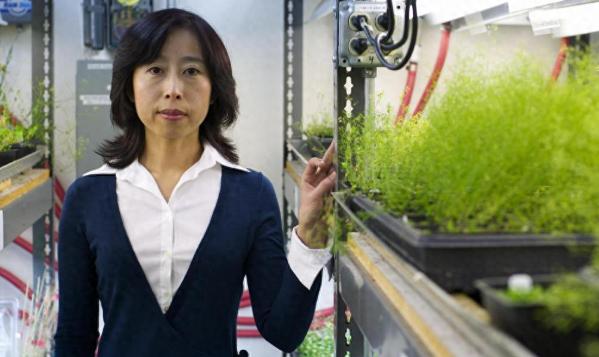

1988年,北大才女陈雪梅公派留学后,竟毅然加入了美国国籍,选择留美成为院士。这一举动引来无数人骂她忘本。然而在23年后,她却抛弃在美国的一切回国。 2015年,一则消息震动了中美两国的科学界:49岁的美国科学院院士、加州大学河滨分校终身教授陈雪梅,放弃了在美国如日中天的事业,全职回国,加入北京大学,担任讲席教授。 消息一出,立刻引爆舆论。 要知道,陈雪梅在植物分子生物学,特别是小RNA和植物激素研究领域,是国际公认的顶尖科学家。 她的研究成果,多次发表在《细胞》、《科学》等顶级学术期刊,引领着学科的发展方向。在美国,她拥有独立的实验室、充足的科研经费、优渥的生活待遇,一切都令人艳羡。 是什么让她甘愿放弃这一切,回到当时科研条件还相对落后的中国? 其实,这并不是一个“突然”的决定。早在陈雪梅以优异成绩考入北京大学时,就埋下了种子。 80年代的中国,改革开放的春风刚刚吹起,出国留学对很多人来说还是一个遥不可及的梦想。对于家境普通的陈雪梅而言,更是如此。 幸运的是,她赶上了CUSBEA项目(中美生物化学联合招生项目),获得了前往美国深造的机会。 在大洋彼岸,陈雪梅的天赋和努力,让她在科研领域迅速崭露头角。她解析了植物激素的作用机制,揭示了小RNA调控植物发育的奥秘,一步步走到了学术的最前沿。 荣誉和地位接踵而至。然而,在陈雪梅心中,始终有一个声音在回响:祖国,才是最终的归宿。每一次回国探亲、讲学,她都能感受到中国科研的蓬勃发展和对人才的渴望。 回国,不仅是情感的召唤,更是理性的选择。 于是,在49岁这一年,陈雪梅做出了人生中最重要的决定。她要回国,回到那个她出发的地方。 陈雪梅回国的消息,当年在网上引起了广泛的讨论,各种声音都有。 有人说她是“爱国典范”,也有人觉得她“放弃美国优越条件太可惜”,还有人质疑她是不是在美国“混不下去了”。 每个人表达情感的方式不一样,陈雪梅选择回国,肯定有她自己的考量。这些,外人很难真正体会。 回国后,陈雪梅迅速组建了自己的实验室,继续在植物学领域深耕细作。她不仅带来了先进的科研理念和技术,更培养了一批优秀的青年科学家,为中国植物学研究注入了新的活力。 陈雪梅说,能把自己的所学,奉献给自己的国家,是一种幸福。 其实,像陈雪梅这样的海外学者回国,对国内的科研发展肯定是好事。他们带回来的不仅仅是技术,还有先进的科研理念和管理经验。 当然,也有人担心,这些“海归”会不会“水土不服”?国内的科研环境、人际关系等等,跟国外肯定不一样。 这确实是个问题。 这些年,我们看到越来越多像陈雪梅一样的科学家回国。这说明,中国的科研实力在不断增强,对人才的吸引力也在提升。这是一个好的趋势。 最后想问问大家:如果你是陈雪梅,你会做出同样的选择吗?在国外顶尖实验室和回国从头开始之间,你会如何权衡? (信息:环球网)