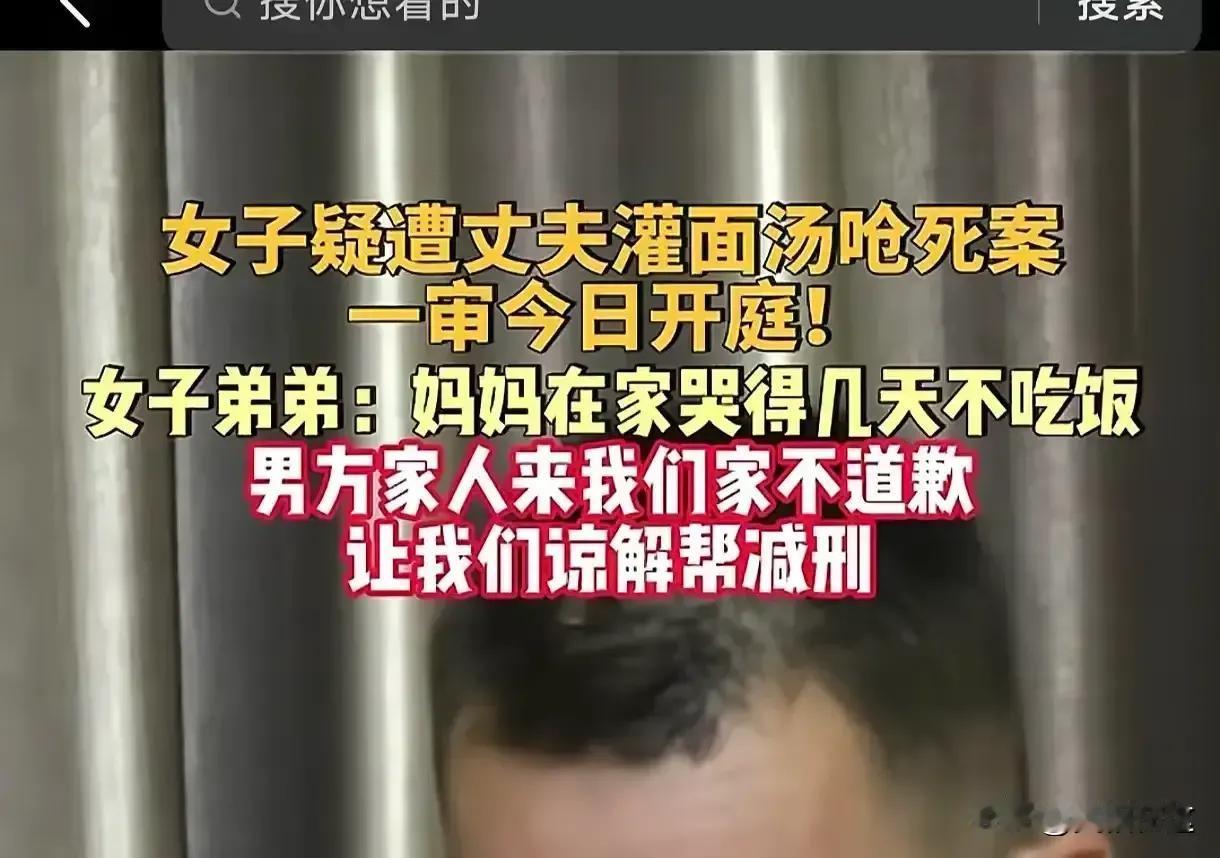

“将取得被害人家属的谅解”作为刑事案件判刑的参考,这便是对法律精神的践踏,是对被害人生命的侮辱。 首先,法律判决理应基于事实、证据以及法律条文本身,而不应在刑事案件中过度倚仗被害人家属的谅解。 在刑事案件尤其是重大刑事案件里,犯罪行为触犯的是整个社会的公序良俗,损害的是法律所维护的公平正义的根基。把取得被害人家属谅解当作判刑参考,这似乎在表明,法律的惩处力度能够随着家属的态度而轻易变动。这严重违背了秉持公正、不偏不倚的法律精神。 从被害人的角度来讲,这同样是一种侮辱。这意味着被害人所遭受的伤害能够被‘谅解’这种主观行为量化和模糊化。被害人经受的身心创伤、恐惧与痛苦,难道仅仅因为家属的谅解就可以被漠视吗?这无疑是将被害人的悲剧当成了一种能在情感层面交易的商品。 再者,这种做法还可能滋生不良的社会风气。一些犯罪者可能会不择手段地试图通过不正当手段获取被害人家属的谅解,例如威逼利诱、虚情假意的忏悔等。而家属也可能在外界压力或者利益诱惑下违背内心意愿给出谅解。这都会使刑事案件的判决陷入不公正、不健康的境地。真正的法律判决应当以事实为依据,以法律为准绳,坚决维护社会的公平正义,而不应被所谓的‘谅解’所左右。唯有如此,才能树立法律的威严,让每一位公民在法律的庇护下感受到真正的公平。 此外,从社会整体的道德和法治观念的推进角度来看,如果重大刑事案件的判决能被家属谅解过度左右,那么大众就会对法律的公正性产生怀疑。公众会觉得法律并非铁面无私,而是能够被人为因素轻易篡改的。这对整个社会逐步建立起来的法治意识和法治文化而言,是一种极大的破坏。 我们所倡导的是,法律要尊重家属的感受,但不能将家属的谅解作为重大刑事案件判决的决定性因素。法律应当保持其独立性、公正性和严肃性,无论在任何情形下,都能够坚定地站在维护公平、正义的立场上去衡量犯罪行为的轻重,给予相应的惩处。这样才能真正体现法律对每一个生命、每一个公民的尊重与保护。