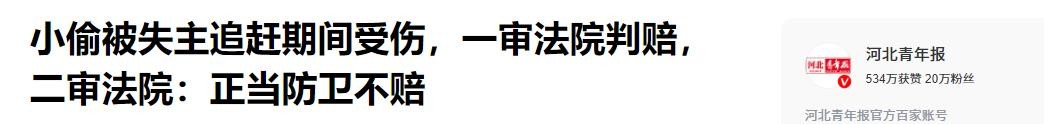

仅仅因为追赶一个偷车贼,失主李先生竟被判赔偿偷车贼,这不仅让人惊讶,更掀起了网络热潮。2017年深夜,李先生因听到自家院子传来异响,发现小偷正在偷走他的摩托车,随即驾车追赶,结果小偷在逃跑途中摔伤。令人不可思议的是,受伤的小偷反而向法院起诉李先生,并要求高额赔偿。更让人难以接受的是,一审法院竟判决李先生败诉,要求赔偿小偷十一万元。这一结果引发了广泛争议,也引起了对法律与常识碰撞问题的深刻思考。

这一案件引发了公众巨大反响的原因,不仅在于案件结果的不合理性,也在于法律解释对正当防卫与责任认定的界定中存在的模糊性。由此可以看出,法律在实践中如何执行、如何解释,对于每一个公民的权益保障至关重要。李先生倒追偷车贼,本质上是对其私有财产的保护。然而,小偷的律师却利用了法律中对“追赶行为导致意外”的规定,试图颠倒黑白,将责任推给失主。这种漏洞的存在,让许多人感到恐惧:难道捍卫自己权益的过程中,反而要承担责任和风险?

在李先生坚持上诉并重新审理后,法院最终认定,李先生的行为属于正当防卫,并且小偷在逃跑途中摔伤的责任应由偷车贼本人承担。这意味着,法律最终站在了保护公民正当权益的一方。然而,整个事件对社会的影响却远不仅是一纸判决。案件反映了在司法实践中,如何处理正义与责任的平衡,如何避免真正的受害者成为法律困境中的次生受害者。更重要的是,它提醒我们,更需要一个健全、清晰的法律体系和执行标准,这样的体系才能真正保护守法公民的利益,让正义不再成为一场无尽的拉锯战。

从这个角度来看,李先生的遭遇既是个人的不幸,也是一则具有警示意义的法律案例。它提示我们,要进行法律法规的完善和普及,避免类似事件的重演。同时,也提醒每一个公民,在保护自己权益的时候,既要勇敢,也要注意方式方法,确保自己的行为符合法律的边界。社会也应该增强对司法的监督与支持,让守法的人免于被深陷法律困局。最终,法律应成为保护正义的最后防线,而不是模糊是非的灰色地带。"