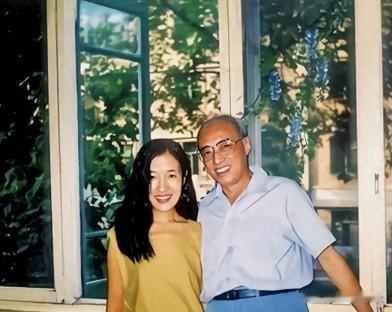

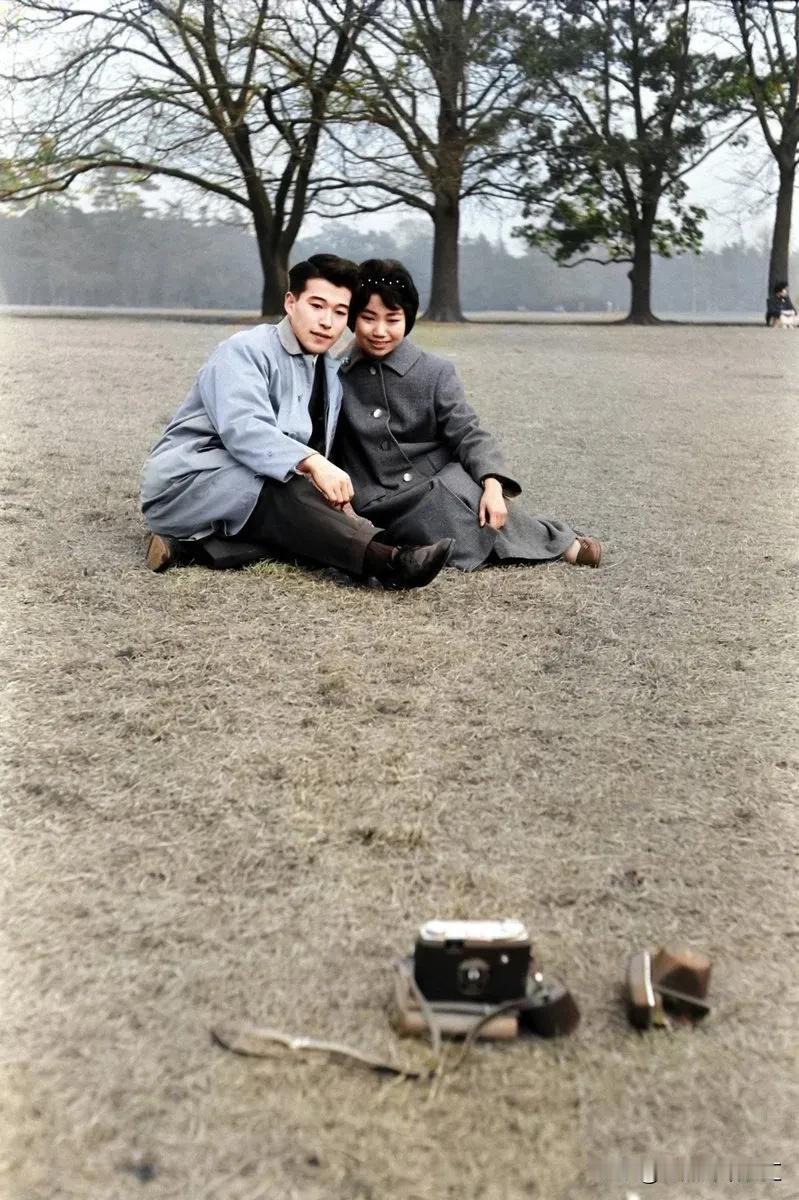

1986年,65岁的火箭专家杨南生娶了29岁的张严平,张严平的父母不同意,不料,当她父母知道杨南生的身份后,惊呆了。 (信息来源:2022-02-07 华声在线——张严平与杨南生:新华社记者与归国将才之间纯粹而伟大的忘年恋) 2013年,杨南生走了,享年92岁。 张严平心里空落落的,像被人掏空了一样。 她机械地整理着他的遗物,翻到一个黑色旧皮包。 她知道这个包,杨南生宝贝得很,平时谁也不让碰。 打开一看,里面除了几份泛黄的科研笔记和手稿,还有一份遗嘱。 简简单单几句话,病危不抢救,不搞追悼会,遗体捐了或者火化,骨灰也不用留。 字迹虽然有些颤抖,却写得坚定有力。 那一摞手稿和笔记,凝聚着杨南生毕生的心血。 密密麻麻的数据和图表,承载着他对航天事业的无限热忱。 张严平虽不了解这些专业内容,却深知它们对杨南生的特殊意义。 她仿佛看见了年轻时的杨南生,挑灯夜战,废寝忘食。 记忆一下子回到1984年那个春天,那个注定改变她命运的春天。 北京正值两会时节,整座城市都洋溢着振奋人心的气息。 作为山东大学中文系毕业两年的新华社记者,张严平正处于最富激情的年华。 一次采访任务,让她结识了这位来自陕西的航天专家——杨南生。 那年她27岁,杨南生63岁。 初见杨南生时,张严平颇感意外。 眼前这位素衣简装的专家,不仅平易近人,还风趣幽默。 采访过程中,杨南生并没有滔滔不绝地讲自己的科研成果,反而对张严平的兴趣爱好很感兴趣。 他问她喜欢听什么音乐,关心什么,对未来有什么想法。 两个人从科技聊到文学,从音乐聊到人生,两个小时很快就过去了。 张严平感觉这次采访不像采访,更像是一场朋友间的闲聊。 几天后,张严平在驻地餐厅又碰到了杨南生。 这次,他们聊得更深入。 杨南生讲了他的求学经历,讲了他在英国的生活,讲了他曾经的爱情和失去的妻子。 张严平后来得知,杨南生曾就读西南联大,后赴英国深造,在曼彻斯特大学获得博士学位。 1950年,他婉拒英国优渥条件,毅然归国,投身祖国航天事业。 在与张严平的交谈中,杨南生道出了科研路上的种种艰辛。 为突破技术瓶颈,他和团队挤在西苑旅行社的房间里,借着微弱的烛光和手电,在冰冷的水泥地上绘制图纸。 他们常年驻扎发射场,蜗居在简陋的防空洞中,很多人因恶劣环境患上了疥疮。 但杨南生从未叫苦,而是将全部心血倾注于科研。 他废寝忘食地钻研,常常研读英文资料到深夜。 最终,杨南生团队成功研制出中国首台复合固体火箭推进剂发动机,创造了一项重大突破。 但因为在政治上的一些问题,他被调到了陕西,离开了北京。 即使这样,他也没有放弃自己的科研梦想,依然在默默地奉献着。 听着杨南生的故事,张严平被他深深地吸引了。 她看到了他身上的爱国情怀,看到了他为科学献身的精神,也看到了他内心的孤独和无奈。 采访结束后,杨南生要回陕西了,在机场,两个人依依不舍地告别。 之后,他们开始通过书信联系,在那些日子里,写信、读信、等信成了他们生活中最重要的事情。 杨南生在信里分享他的生活,表达他的思念。 张严平也越来越依赖杨南生,她发现自己已经爱上了这个比她大36岁的男人。 但这段感情并不容易。 张严平的父母强烈反对,他们不能接受女儿嫁给一个比自己大这么多的男人。 张严平也一度很纠结,但她最终还是选择了杨南生。 1986年,杨南生赴京开会时向张严平求婚,她毫不犹豫应允。 二人在杨南生陕西简陋小屋举行婚礼,无宴席无仪式,仅有友人带来的家常菜和院中摘取的红玫瑰。 婚后,杨南生不懈努力赢得岳父母认可,鼓励妻子常写家书表达敬意,终于,张严平父母接纳了这位女婿。 他们共度27载,互相包容、相互照顾,杨南生爱听音乐,他的小木橱里摆满了磁带,每一盘都编了号,整整齐齐。 晚年时,87岁的杨南生先后患上急性胃溃疡和腹主动脉瘤,张严平始终陪伴左右,直至生命最后时刻。 丈夫离世后,张严平一度深陷悲伤,但想起杨南生教导要向前看,她开始追寻丈夫足迹,深入了解他的一生。 她将二人故事写成《君生我未生》一书,他们的爱情跨越年龄、身份和世俗偏见,展现人性光辉,如星河般璀璨,照亮人心。