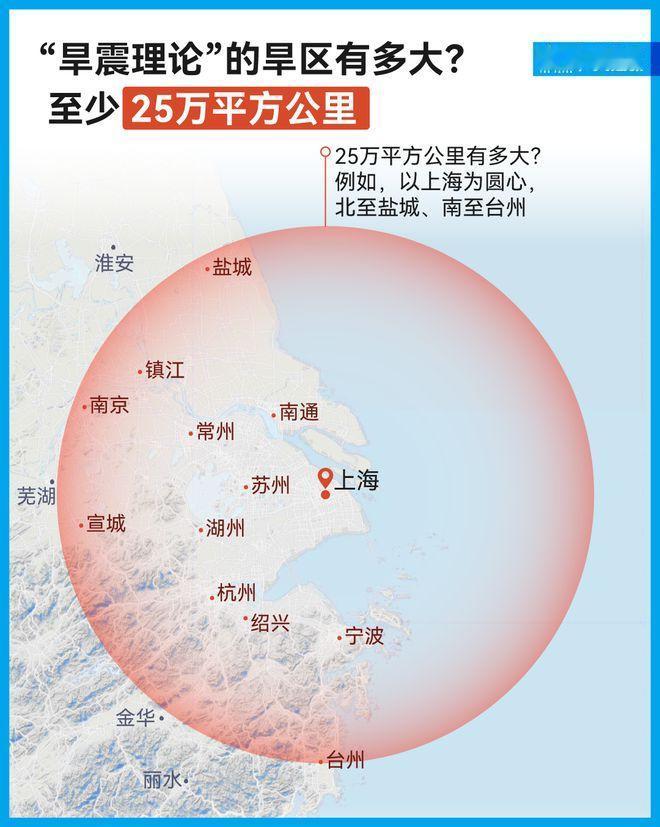

“大旱之后必有大震”理论应验?四川泸定发生地震,许多人再次将“旱震理论”搬了出来。 2022年9月5日12时52分,四川甘孜州泸定县发生6.8级地震,震源深度16公里。根据中国地震台网正式测定,震中位于泸定县海螺沟冰川森林公园附近(北纬29.59度,东经102.08度),距泸定县城39公里,距甘孜藏族自治州首府康定市52公里,距省会成都市226公里。 这次地震带来的震感非常强烈,范围也很广。据报道,四川省、重庆市、云南省、陕西省、贵州省等地都有群众反映明显感受到了晃动。 家住成都的丁女士说,地震发生时她提前1分钟收到了预警,但感觉比预报的6.1级要大得多,"这次晃得特别厉害,吊扇感觉都快晃下来了。"还有当地居民描述说,地震时晃动剧烈,都快站不稳了。 地震造成了重大的人员伤亡和财产损失。截至9月5日17时,已有7人在这次地震中不幸遇难。泸定县城内虽然房屋没有明显损毁,但大部分居民和游客都撤离到了相对开阔的地方避险。当地已紧急动员武警、消防、医疗救治、通讯电力、交通等635人的救援力量开展抢险救灾。 地震专家分析认为,此次地震的震中位于鲜水河断裂带南东段。这条断裂带是四川境内发生7级以上强震最频繁的地方,自1700年以来的320多年间,这一带已经发生过8次7级及以上地震,平均下来大约每40年就有一次。其中就包括1786年康定到泸定一带发生的里氏7.75级大地震,震中就在此次地震北面约20公里处。 2001年昆仑山8.1级地震后,以鲜水河断裂带为代表的四川及其周边地区的地震活动开始增多,像2008年汶川8.0级特大地震、2013年芦山7.0级地震、2017年九寨沟7.0级地震等灾害性地震接连发生,给人们的生命财产带来巨大损失。为了更好地防范未来的地震风险,四川省从2018年起用了5年时间开展了全省活动断层的大普查,新发现了10多条活动断层,绘制了全省活动断层分布图。今后全省的国土空间规划、城乡建设、重大工程选址等,都将充分考虑地震安全因素。 四川泸定县此次地震发生前不久,四川多地刚经历了一段高温干旱天气。一时间,一种叫做"旱震理论"的说法又开始在网上流传,认为"大旱之后必有大震"。 这个理论最早是北京地震局原研究员耿庆国提出的。他观察发现,凡是发生6级以上强震的地方,在地震前的1到3年,那里往往会出现非常严重的干旱。而且干旱持续的时间越长、范围越广、程度越重,后来发生的地震震级也就越高、破坏性越大。 耿庆国举了个例子,他分析了1700年到1990年的数据,有24次7级以上地震都是在大旱之后发生的,其中1920年海原8级地震前连续几年都特别干旱,1976年唐山大地震前一年也是罕见的严重干旱。 耿庆国的"旱震理论"在地震学界一直有不少争议。四川省地震局研究员周荣军就表示,这个理论其实不太靠谱。因为它对什么叫"大旱"没有一个明确定义,持续多久、影响多大范围才算,这些都很模糊。更关键的是,即使真的发生了严重干旱,后面到底会不会有大地震、会有多大、会在什么时候发生,也都没法准确对应起来。周荣军认为,"旱震理论"只是科学家早期探索地震预报时提出的一个假设,后来在现实中被证明是不成立的,是一次正常的科学"试错"。 还有人注意到,四川前两天上空出现了大量的蝙蝠群,一些鱼儿也在猛跳出水面,认为这些动物的异常行为可能预示要地震了。但周荣军表示,动物的这些现象本身就常常有不确定性,既有可能是地震的前兆,也可能是由其他原因导致的。比如鱼跳出水面可能只是因为缺氧。虽然从理论上讲,有些动物可能真的能提前感知到地壳的一些变化,但要科学验证它们到底准不准、靠不靠谱,目前还没有确凿的研究证据。 地震学家普遍认为,像"旱震理论"这类想要靠某种自然现象来预测地震的做法,虽然念头很好,但因为界定标准模糊、缺乏大量严谨的数据支撑,所以还停留在一种猜想阶段,离实用并不现实。倒不如花更多精力去研究已知的地震活动带,评估其中风险较高的区域,争取给那里的建筑、居民提供更有针对性的防范措施。 地震这种自然灾害,一直以来都让人类感到很无助。因为它发生的时间、地点、强度,似乎都难以准确预测。就像这次四川泸定的6.8级地震,前两天成都的丁女士收到了预警,但真到震时,感觉比预报的6.1级大多了。还有些余震,更是说来就来,连个预告都没有。 不过,地震专家孙士鋐分析,虽然目前科学还不能做到精准预报,但通过研究地震活动的一些规律性特征,还是可以在一定程度上,判断某个地区在未来一段时间内发生强震的可能性大不大的。