近几年,网上一直有"换国歌"提议,让我想起老家祠堂的争论。去年村里有人建议把百年老匾换成LED灯牌,说老物件跟不上时代,结果被族老一顿训:"祖宗的东西能随便动?匾上刀刻斧凿的印子,都是当年躲土匪时留下的!"

《义勇军进行曲》就是中华民族的"老匾"。1935年田汉在香烟纸上写歌词时,上海滩正遭日军轰炸。聂耳谱曲用的破钢琴,现在还在云南博物馆吱呀作响。

当年这首歌传遍战壕,士兵们唱着"把我们的血肉筑成我们新的长城"冲锋,如今我们刷着短视频就能听周深翻唱版,但骨子里的热血没变。

有人嫌它"苦大仇深",建议换个喜庆点的。这话听着耳熟,就像故宫墙漆掉色那会儿,有人提议刷成"蒂芙尼蓝"更时尚。可去过故宫的人都懂,斑驳红墙映着琉璃瓦才叫震撼。

国歌里那句"中华民族到了最危险的时候",不是哭惨卖穷,而是老祖宗传下的生存智慧,疫情最重那会儿,武汉方舱医院里医生病人齐唱国歌的视频,比任何动员令都提气。

看看外国就知道,俄罗斯二十年来换过三次国歌,每次政权更迭都要改词改调,结果年轻人连歌词都记不全。

法国人倒是死守《马赛曲》,歌词里"让肮脏的血浇灌我们的犁沟"照样唱得昂首挺胸。去年巴黎暴乱,球迷们被催泪瓦斯呛得咳嗽还不忘吼两句国歌,这种祖传的犟劲,咱们中国人最懂。

换个角度想,国歌早就不只是首歌了。国歌已经变成了一种精神,这种刻进DNA的条件反射,哪是随便换首抖音神曲能替代的?

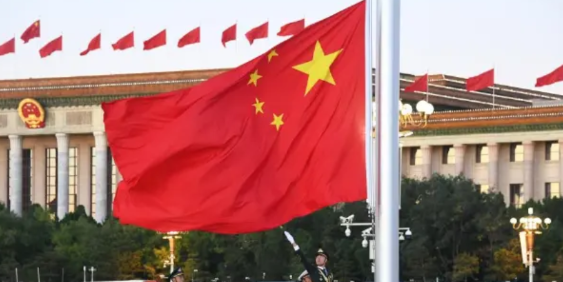

说国歌过时的,怕是没见过凌晨的天安门广场。旅游博主拍过一组对比照:1984年升旗仪式只有零星观众,2023年人山人海挤得自拍杆都举不起来。变的是一代代人面孔,不变的是国歌响彻时的肃穆。

其实争议背后藏着时代焦虑。就像父母总唠叨"你们这代人没吃过苦",年轻人听着《义勇军进行曲》难免觉得离硝烟年代太远。

但别忘了,芯片战里的工程师、南海护岛的00后兵哥哥、跟贸易壁垒死磕的外贸老板,他们正在书写新的"危险时刻"。国歌里那句"每个人被迫着发出最后的吼声",放在今天就是"每个领域都要突破卡脖子"的狠劲。

说到底,国歌不是博物馆里的古董,而是活着的传家宝。国歌就像故宫老匠人修文物,不是把裂缝抹平,而是让沧桑继续生长,因为每一道裂痕都是光阴的故事。

奋斗

不知道哪里冒出来的煞笔话题,就在这里一本正经的胡说八道,没东西写就找个厂子上班去吧

✿.丶悲傷

国内汉奸太多,亡我中华之心永远不死