1949年,小萝卜头的遗体,在戴公祠警卫室被挖了出来。谁知,小萝卜头手里紧紧攥着一个遗物,当工作人员看到后,无不掩面而泣。

重庆解放后的第一个冬天,寒风刺骨,白雪皑皑。城市的街道上,解放军的旗帜迎风飘扬,四周充满了欢呼和激动的气氛。

在这片欢乐的海洋中,戴公祠的警卫室却弥漫着一种沉重的气息。

就在这时,工人们在进行修缮工程时,无意间发现了一个令人震惊的遗物——一个小小的遗体。

工人们挖掘时碰到了一些异物,随着他们的工具一刮,露出了一个小小的身体。

小萝卜头的遗体出现在了大家面前。他的双手紧紧地握在胸前,似乎是在守护着什么。

工人们小心地打开他的手,发现里面紧握着一支被压扁的半截红色铅笔。这支铅笔仿佛凝聚了他的整个生命和所有的希望。

当工作人员看到这支小小的铅笔时,几乎所有人在场的人都无法抑制住内心的悲伤。

他们纷纷掩面而泣。一个八岁的小孩子,居然在死前握住了这支铅笔,这铅笔成了他一生最珍贵的遗物,也代表了那个时代太多孩子未曾实现的梦想。

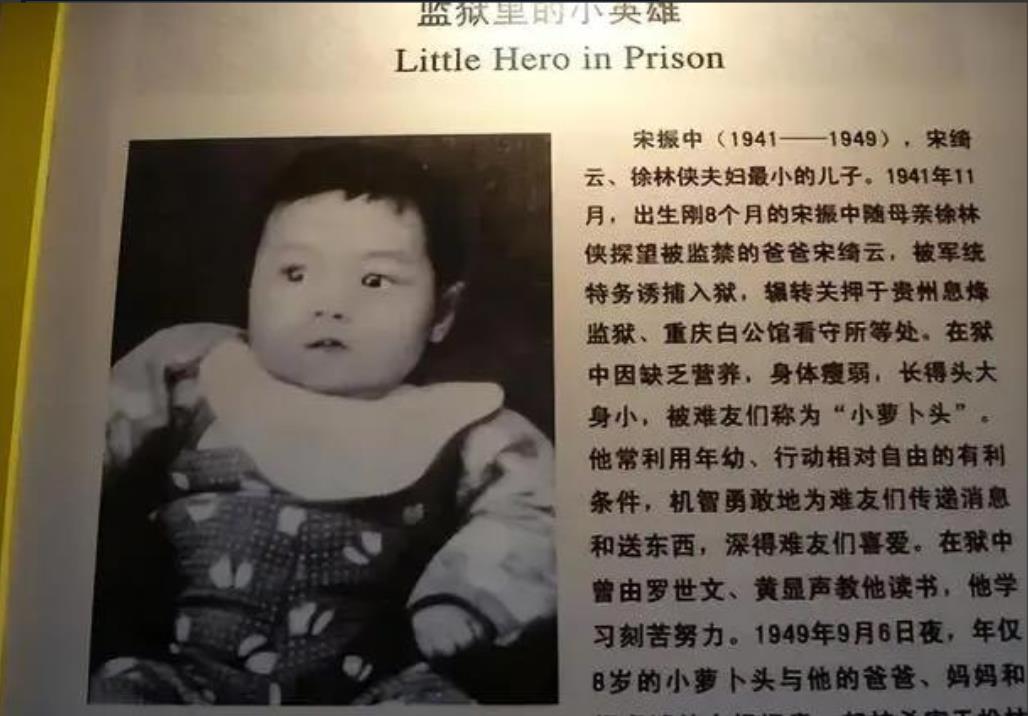

小萝卜头,原名宋振中,父亲宋绮云是“西安事变”的参与者之一,母亲是一名教师。

小萝卜头出生时,家庭背景便注定了他不平凡的一生。

父亲的革命经历使得这个家庭,在当时的重庆深受敌人注视。1941年,小萝卜头还不到8个月大时,家里被叛徒出卖,全家被捕入狱。

这个孩子在父母的监禁下,度过了他短暂的一生。那个年代的孩子,很多生下来便面临着极度的不公,尤其是像小萝卜头这样,出生在革命家庭中的孩子。

这个世界并不宽容,那个年代的苦难和压迫,几乎让每一个生活在其中的人都无法喘息。

在监狱里,小萝卜头经历了常人难以想象的艰苦生活。他无法像其他孩子一样享受奶水和食物,他的身体,因为长期的营养不良,而出现了发育迟缓的现象。

狱友们看着这个小小的孩子,心生怜悯,于是给他起了一个亲切的名字——“小萝卜头”。

在那个阴暗潮湿的牢房里,监狱的环境极其恶劣。这里常年缺乏阳光,空气沉闷,狭小的空间里,父母和小萝卜头勉强挤在一起。

为了给孩子喂奶,母亲徐林侠本身已经虚弱不堪,最终失去了哺乳能力,小萝卜头不得不断奶。

那时,他只能啃食粥里的老鼠屎。在他的世界里,食物变得格外稀缺,每一餐食物的来临,都成为了一个难以想象的奢侈。

小萝卜头不像一般的孩子,缺乏童年的欢笑和自由,他的大部分时间都在监狱中度过,但他却总是有着强烈的求知欲望。

母亲和一些狱友们教他识字,讲解一些基本的常识。虽然身处困境,但他从未放弃学习。他渴望了解外面的世界,渴望知识和改变。

这种对知识的渴望贯穿了小萝卜头的整个生命。即便生活在黑暗的监狱里,他依然保持着一颗充满阳光的心。

他在监狱中不仅帮助其他人传递信息,还学会了很多知识,明辨是非。

他的乐观与勇敢令人动容。即使在如此艰难的环境中,他依然愿意去思考,去成长,去支持周围的革命同志。

1947年,小萝卜头和母亲,被转移到了重庆白公馆监狱。

这是一个更加封闭、更为严酷的地方,但他依然没有放弃自己的梦想。

他继续着在监狱里的学习生活,虽然在食物和健康上都极为匮乏,但他依然维持着对知识的热爱,甚至为革命事业贡献自己的力量,参与到一些简短的任务和信息传递中。

小萝卜头和他的父母,不幸遭遇了敌人的杀害,这个八岁的小孩子,和他的父母一起,成为了那个时代太多革命家庭的牺牲品。

小萝卜头的一生极其短暂,但他留给世人的却是,一份深深的遗憾和痛惜。

直到1949年11月,重庆解放后的那一天,小萝卜头的遗体被发现了。

戴公祠警卫室的水泥,地面因为修缮需要被挖掘。正是在这个过程中,小萝卜头的遗体被发现了。

工人们小心地将他的手掌打开,看到那支被压扁的红色铅笔时,所有的人都感到一股,沉痛的力量从心头涌起。铅笔虽小,但却承载着太多未曾实现的希望。

这一幕,几乎让在场的每一个人都哽咽。小萝卜头虽然离世,但他用这支铅笔表达了自己对知识的渴望,对未来的期盼。

这支铅笔成了那个时代所有未曾完成梦想孩子们的象征。

那个时代的儿童,很多人像小萝卜头一样被剥夺了他们应有的生命和未来。

小萝卜头的一生,没有过多的欢笑和泪水,只有对知识的渴望与对未来的期许。

他的命运与许多那个时代的孩子一样,命运残酷、短暂,但却同样具有不屈的力量。

他虽然无法见证祖国的崛起,但他却在自己的短暂生命中,向这个世界证明了勇气和坚韧。

参考资料:

《重庆解放史》, 张雷编著,人民出版社,1999年