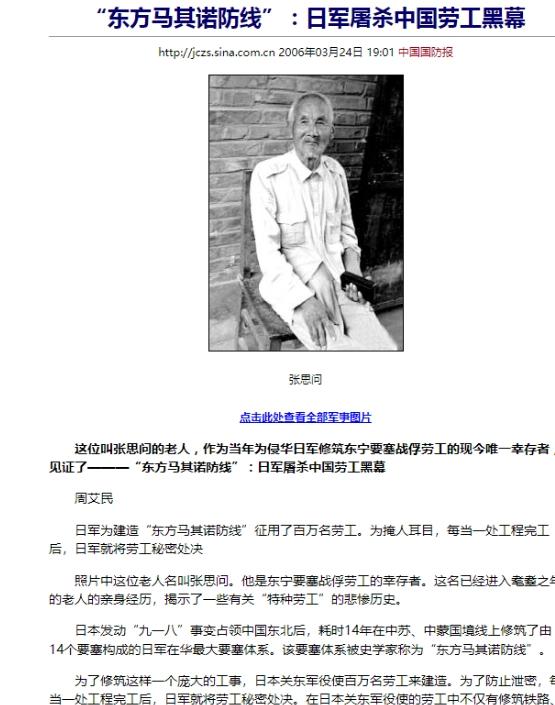

在抗日战争时期,中国东北地区成为了日本侵略军的重要占领区。 日军为了巩固其在华的占领地位,不仅实施了残酷的军事打击,还进行了大规模的基础设施建设,以增强其在战略要地的防御能力。 大量的中国战俘和平民被强迫成为劳工,参与到日军的工程建设中,其中包括了被称为“东方马其诺防线”的东宁要塞的修建。 河北省新河县的张思问,一位普通的中国农民,也是冀南八路军的战士,在这场战争中经历了从战俘到劳工,再到逃脱和反抗的艰难历程。 1922年,他出生在河北省新河县寻寨村的一个普通农家,成长在那个动荡的年代。 1940年,正值抗日战争的艰难时刻,张思问没有选择逃避,而是挺身而出,加入了冀南八路军,成为第10团第4连的一名战士。 他的青春和热血,从此与民族的解放事业紧密相连。 抗日战争时期,中国的社会环境可以说是异常严酷。日本帝国主义的侵略让中华大地满目疮痍,人民生活在水深火热之中。 在这片饱受战火摧残的土地上,像张思问这样的青年,他们面对的不仅是装备精良、训练有素的日军,还有汉奸的背叛和自然环境的恶劣考验。 三年后的1943年,天寒地冻之际,张思问在枣强与日军的激烈交战中不幸负伤,右上臂被子弹打透。 在那个战火纷飞的年代,伤势未能得到及时有效的治疗,他被迫藏在一位老乡家中养伤。 但命运似乎并未对他格外眷顾,他的藏身之处被汉奸告密,很快便被日军发现并抓捕。 被关押在日本侵略者的炮楼中,张思问随后被转移到山东德州的一个集中营。 不久,他和其他战俘一起被押送到德州火车站,挤进了一列闷罐车,开始了一段充满苦难与绝望的旅程。 车门被紧紧锁死,车厢内挤满了100多人,空气混浊,条件极其恶劣。在这段旅途中,许多人因受不了恶劣的环境而生病,甚至死亡。 当火车经过山海关时,日军将那些已经死亡或濒临死亡的人无情地抛下了车。 经过了漫长的苦难旅程,张思问和其他幸存者最终到达了目的地。原本满载的车厢,此时只剩下40多人。 他们被带到了东宁小乌蛇沟的山里,那里驻扎着日军的“570”部队。 在那里,张思问和其他劳工一样,被迫在严酷的条件下进行体力劳动,修建炮台和其他军事设施。 他们居住在简陋的泥土房中,炕上不准烧火,生活条件极其艰苦。 在那个暗无天日的岁月里,张思问和他的同胞们,每天都在死亡线上挣扎。 但就在1943年9月的一天,一线生机出现了。那天,他们被日军卫兵押去压棒子面,房东老头偷偷告诉他们:“河那边就是苏联,你们咋不跑呢?再不跑,干完活就被日本人杀了。” 这句话,如同黑暗中的一束光,点燃了张思问心中的希望。 张思问把这个消息告诉了劳工队队长陈恩,两人决定策划一场暴动。几天后,陈恩暗中通知张思问和其他劳工,决定在阴历八月十三当天行动。 9月11日,日军卫兵大换班,新来的卫兵对劳工们的情况并不熟悉,这为暴动提供了绝佳的机会。陈恩制定了详细的计划,并下达了行动的暗号。 晚上,劳工们按照计划行动。张思问和王坤负责干掉翻译官,他们事先准备好了砍柴刀、菜刀、尖镐和铁锹等工具。 晚饭后,当陈恩喊出“谁洗澡”的暗号时,暴动开始了。王坤用尖头锤子将翻译官击倒,张思问紧接着上前,用铁锹将其彻底打死。 随后,劳工们纷纷拿起武器,冲向日军卫兵的住所。 在混乱中,劳工们抢到了4支枪和一把刺刀。在陈恩的指挥下,大家迅速向苏联方向逃跑。 张思问和其他几位拿枪的劳工负责断后,劳工们在夜色中四散逃跑。 张思问和其他几位劳工一起,越过河流,穿过铁丝网,最终甩掉了日军的追击,并最终与陈恩率领的20多人会合。 这次暴动,共有31名劳工成功逃到了苏联,到了苏联,张思问和同伴们得到了庇护,他们加入了抗联88旅,继续投身抗日活动。 他们的加入,为抗联注入了新鲜血液,也为抗日战争的胜利贡献了自己的力量 1945年日本投降后,张思问回到了家乡,开始了平静的务农生活。2009年12月,这位抗战老兵因病去世,享年87岁。 他的故事,他的经历,不仅是对日本侵略者罪行的揭露,更是对人类精神力量的赞颂。 在和平年代,我们回顾这段历史,不仅是为了纪念那些为国家和民族自由付出巨大牺牲的英雄,更是为了警示后人,珍惜和平,反对战争,共同维护一个公正和平的世界。