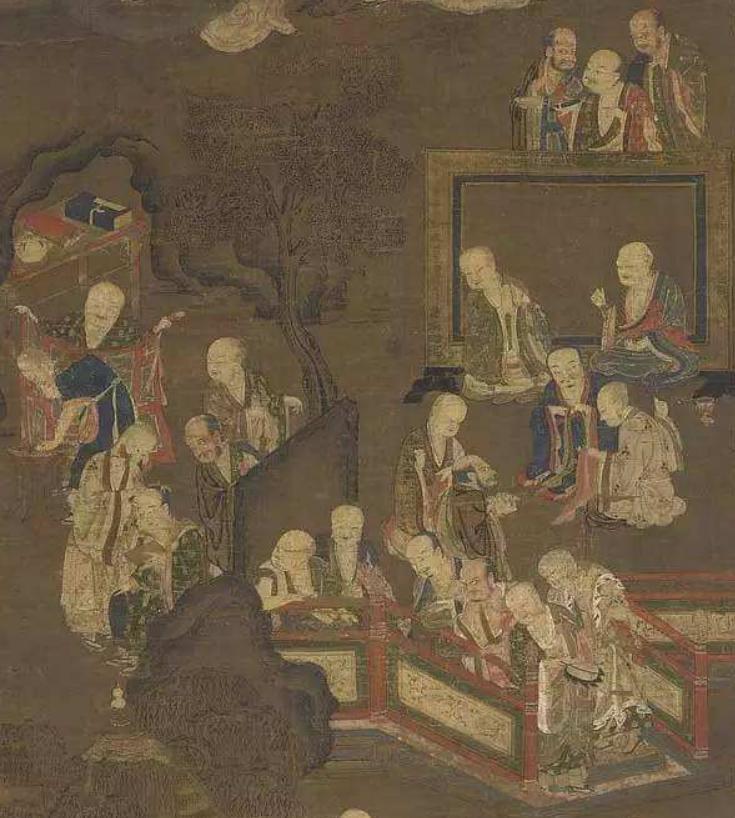

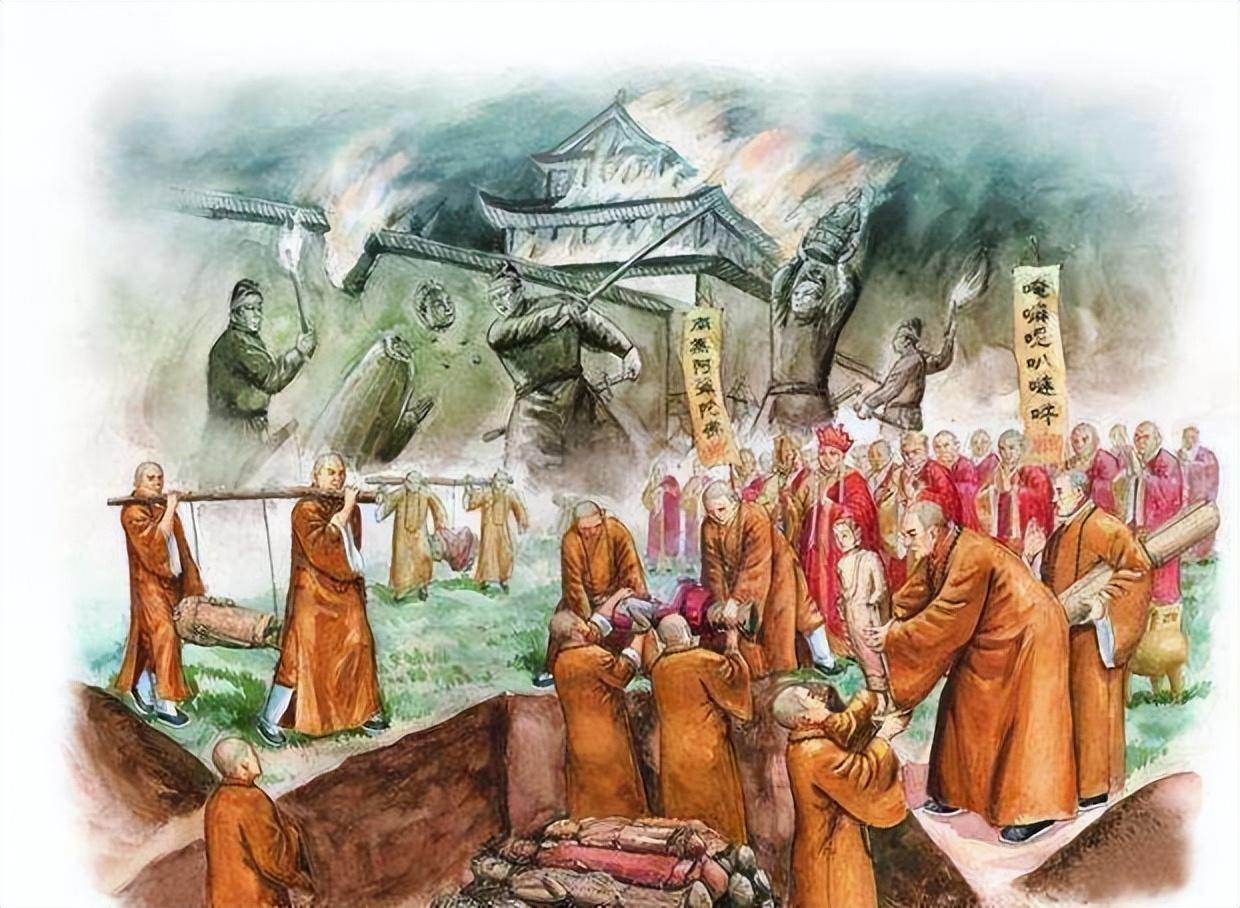

佛教自汉代传入中国后,历经数百年的发展与演变,至南北朝时期已呈现繁荣景象。 唐代初期,玄奘西行取经归来,其翻译工作极大地丰富了汉传佛教的典籍,佛教的社会地位及影响力随之提升。 六祖慧能的禅宗思想迅速流传,深受民众喜爱。 然而,随着佛教势力的不断壮大,寺庙经济的繁荣逐渐成为国家财政的负担,佛教与国家政权之间的矛盾日渐凸显。 公元845年,唐武宗李炎在位期间,面对佛教势力的膨胀及其对国家经济的影响,决定采取措施,对佛教进行整顿。 这场运动的发起,背后有着多重原因。 佛教寺院经济的膨胀,让大量土地和财富集中在僧侣手中,严重影响了国家财政和社会生产。 唐武宗本人对道教情有独钟,对佛教并不感冒,再加上政治上的考量,希望通过削弱佛教势力来巩固自己的统治。 《旧唐书》记载,会昌五年春,唐武宗下诏整顿佛教,诏书所言“一夫不田,有受其饥者;一妇不蚕,有受其寒者”,更是直接点出了问题所在: 如果大家都不种地,不养蚕,那社会怎么运转?经济怎么发展? 这是在强调,物质生产是社会稳定和繁荣的基础,而佛教的过度发展已经开始影响到这个基础了。 《资治通鉴》记载,唐武宗下令全国范围内的寺院除保留少数外,其余一律拆毁,僧尼不论男女,一律还俗。 据统计,共拆毁了4600多座寺院,26.5万僧尼被迫还俗。 日本僧人圆仁在《入唐求法巡礼行记》中记载了他亲眼目睹的寺院被拆毁的情形,长安城内大寺院数十,皆被毁拆,佛像金身,悉数熔化。 会昌灭佛运动在社会上引起了广泛的反响。一方面,朝廷和部分士大夫认为这是一次整顿社会风气、恢复国家财政的良机。 但另一方面,广大信众对此感到痛心疾首,他们认为这是对信仰的极大亵渎。 据记载,当时有士大夫上书唐武宗,称佛教人以善,不宜毁之。但这些上书并未改变唐武宗的决定。 大量僧尼还俗后,由于缺乏世俗生存技能,生活陷入困境,社会不稳定因素增加。 佛教文化传承因经卷焚毁、寺庙拆除而遭受重创,文化遗产的损失无法弥补。 自是之后,天下寺院,无复存者,而僧尼转徙,民多怨嗟。 真真是世间荣落重阡陌,眼底沧桑几度新。 然而,禅宗和净土宗因其修行方式简单,适应性强,在运动后得以快速发展,成为中国佛教的主流。 禅宗强调直指人心,见性成佛的思想,以及简明的修行方法,适应了当时社会动荡的环境,吸引了大量的信众。 净土宗则以其念佛求生净土的简便修行方法,满足了人们对于精神寄托的需求。 这两个宗派的兴起,不仅缓解了灭佛运动对佛教的冲击,也为佛教的复兴和发展提供了新的可能性。