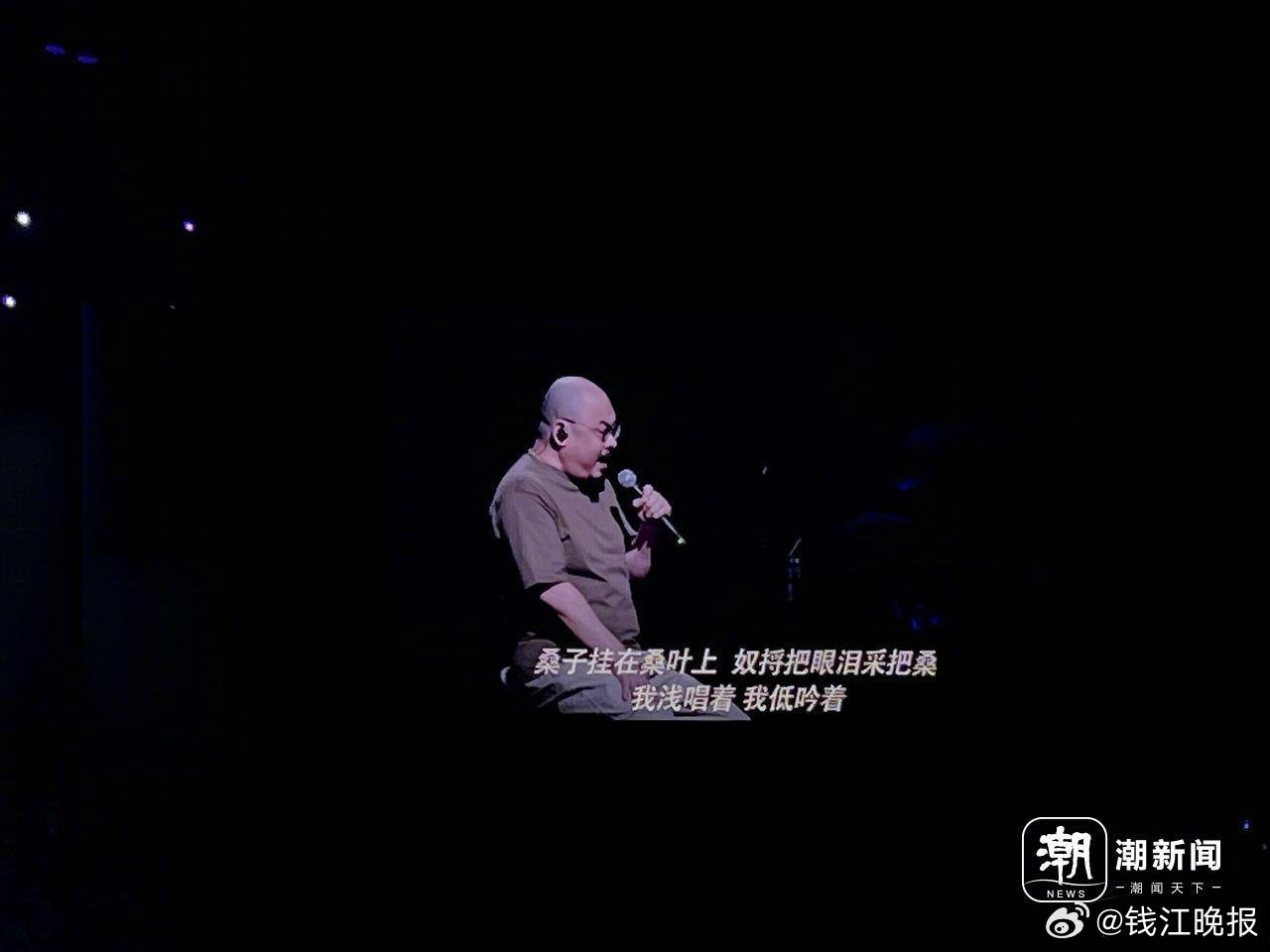

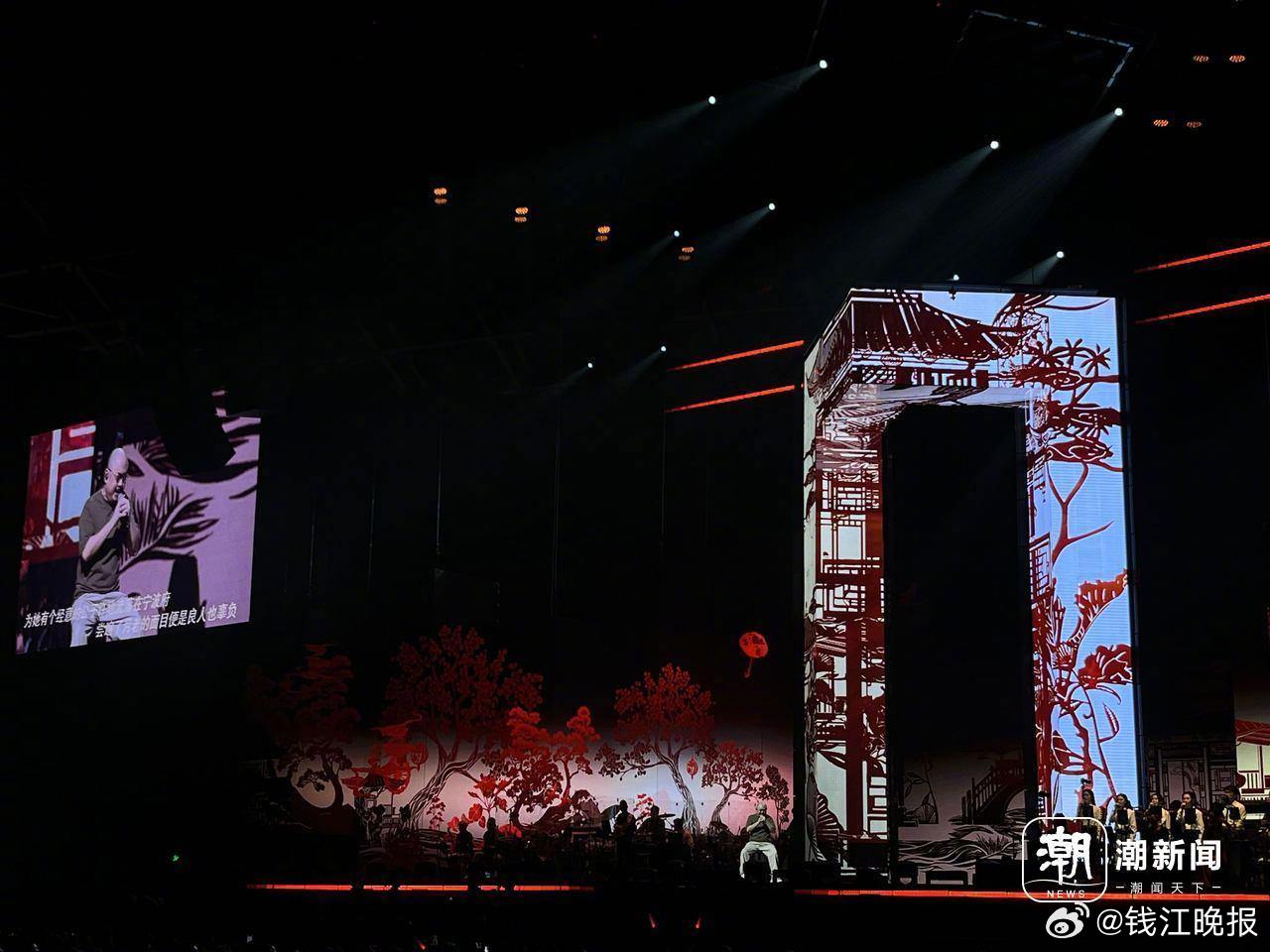

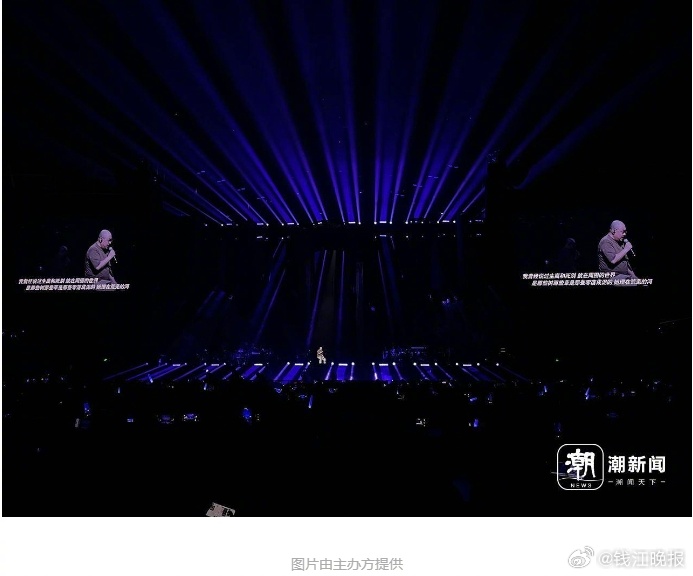

#退休医生开车赶到杭州看刀郎演唱会#【场内1万人场外都是“神”,#在刀郎的歌声里碰个拳#!】“如果那天你不知道我喝了多少杯,你就不会明白你究竟有多美……”舞台上的刀郎有些发福,略微驼背,声音中也少了几分往昔的粗粝感,但当《冲动的惩罚》副歌响起,台下声嘶着合唱的中年人很快一个个都红了眼眶。

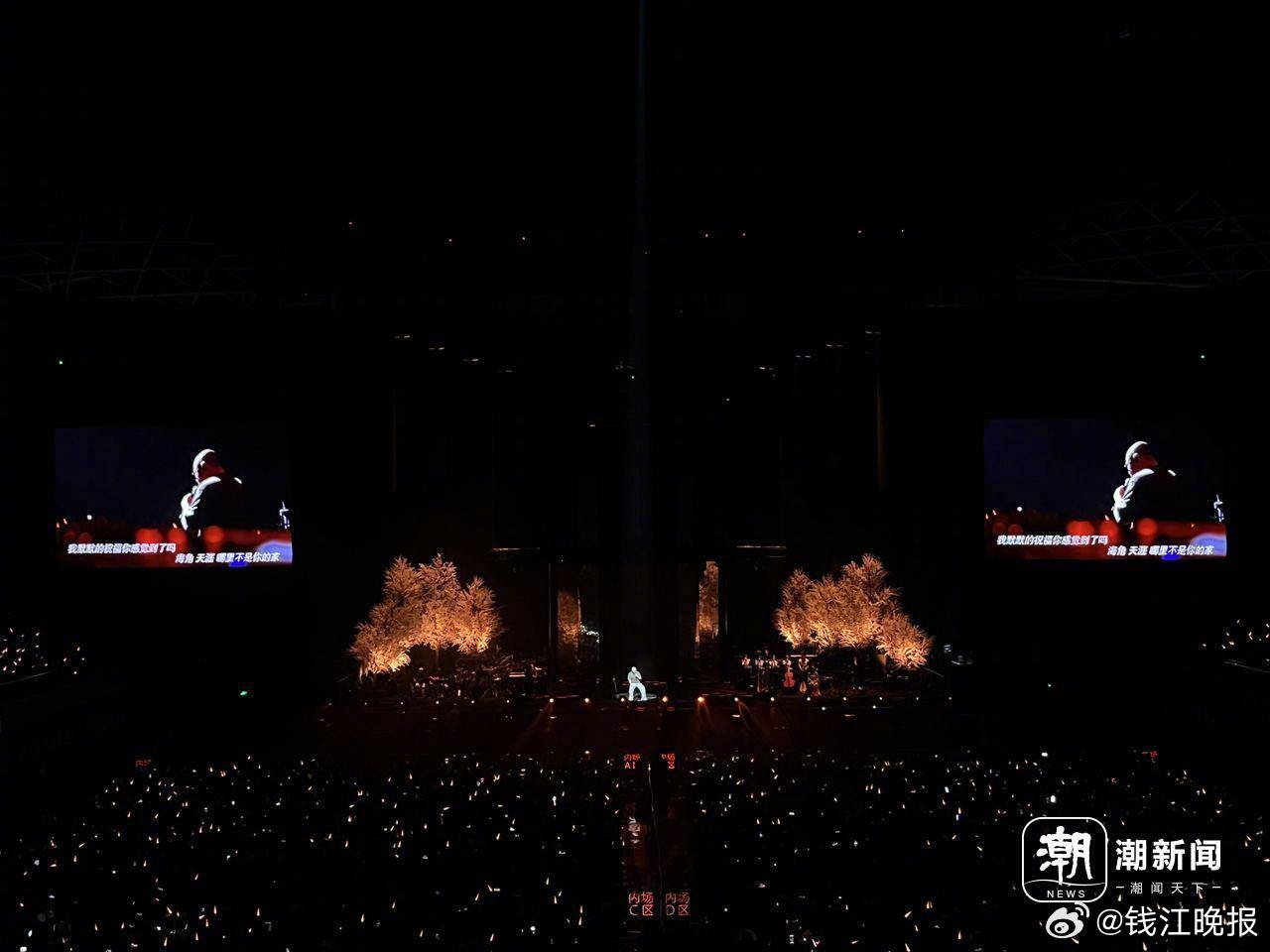

这一幕,发生在3月15日晚刀郎“山歌响起的地方”巡演杭州站现场。而场馆外,同样聚集了数千名举着自拍杆、把手机调成外放模式的中年人,他们操着天南海北的方言,在春雨里自得其乐地反复唱着《西海情歌》《披着羊皮的狼》,甚至在电音版《驼铃》的BGM中蹦起迪来……

到底谁在听刀郎?现在看起来,这个问题不再只是音乐市场的商业命题,而成为了解码中国社会情感结构的密钥。刀郎的歌声,是一代人的“生活背景音”,藏着被主流叙事遗忘的集体记忆,最终,也让一群从未被算法真正“看见”的人,用最原始的激情撕开了流量经济的裂缝。

“刀郎是中国音乐的脊梁。”退休外科医生王建明如此形容。这位61岁的男人开车从海宁赶到杭州,还特地换上了一件崭新的中山装“赴约”,“拍退休照都没见他这么讲究。”同行的老哥们打趣道。

王建明的手机歌单里,《西海情歌》播放次数达1446次,车载U盘存着刀郎全部专辑,连微信铃声都是《西海情歌》的副歌片段。

刀郎杭州站的观众席,与之前北京、南京、澳门并无显著差异,但那却是在体育馆演唱会中少有的景观:目之所及,无论看台还是内场,大多数是中、老年男性,穿着深色的略显沉闷的服装,表情大都拘谨(或没表情)。观演状态上,他们通常慢热,但被现场气氛带动后,进入到灼热情绪的速度又很快,从小声跟唱变成声嘶力竭,直至红了脸庞和眼眶。

在乐评人匹峰看来,刀郎作品的叙事结构精准嵌合了这一群体的精神图谱。《2002年的第一场雪》中的异乡漂泊,《冲动的惩罚》里的情感钝痛,《喀什噶尔胡杨》隐喻的生命韧性,构成了一套完整的“中年生存美学”。当算法将刀郎演唱会CUT视频推送到许多个中年人的手机时,唤醒的不只是青春记忆,还有一个时代的情感需求。

刀郎的歌曲评论区里,粉丝们有一种特定的社交名词,叫做“碰个拳”——“10月还在听的碰个拳”、“每天都在听的碰个拳”,这种夹杂着江湖感和草莽气息的话术,与刀郎音乐中传递出来的边塞意境、烟火底色、人生态度,形成了一种奇妙的叠影。

杭州首演当晚,在距离场馆仅仅200米的7号门天桥下,现实中的“碰个拳”更具爽感——大量没买到门票的歌迷,在这里以各种“艺术形式”自得其乐。

在一面写着“刀郎音乐巨匠”的红布前,数百人跟着电音版《驼铃》疯狂蹦迪,其中不乏大腹便便的中年大叔,而站得最高担任“MC”的,竟然是一位活力四射的大爷……

刀郎的奇迹或许难以复制,但它同样揭示了一个真理:在情绪主导的市场里,永远存在着一群“沉默的大多数”,等待被唤醒。 (潮新闻 记者 陈宇浩 署名图片外,由本报记者拍摄)