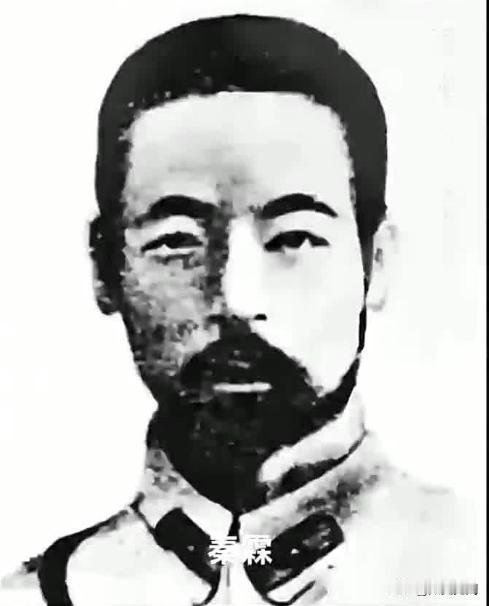

三天前,他刚在信中写下:“国事弟当勉力为之”!1937年10月23日下午3时,上海老人桥阵地的硝烟中,一枚日军炮弹在秦霖身边炸开。爆炸的气浪掀翻了他的军帽,怀表链子被炸断,表盘永远停在了这一刻。 这位37岁的少将旅长只剩下一顶军帽和半截染血的日记本。远在桂林的兄长收到阵亡电报时,正握着弟弟幼年临摹的《满江红》字帖,纸页上“壮志饥餐胡虏肉”的墨迹未干。 1900年,秦霖出生于桂林书香门第,原名秦同观。中学时期,他在广西省立模范小学的图书馆里翻到魏源的《海国图志》,书页间“师夷长技以制夷”的批注令他彻夜难眠。 1919年巴黎和会消息传来,这个19岁的青年在日记本划掉本名,改作“霖”——“愿为甘霖,泽被苍生”。同年,他放弃文学梦,考入广西陆军讲武堂,步兵科成绩单上的战术课全优记录至今保存于桂林档案馆。 1920年代军阀混战期间,身为讲武堂高材生的秦霖拒绝参战,选择在军校任教。某次实弹训练中,他将子弹尽数射向靶场,对学员说:“这些弹药当留给外敌”。 直到1924年李宗仁响应孙中山革命,他才重披战甲。北伐期间,他在龙潭战役中率500人击溃孙传芳万人部队,却将战利品中的黄金全数充公,只留一柄日制军刀警示自己。 1937年10月21日接任旅长时,秦霖的作战笔记上画着老人桥阵地的防御工事草图。标注显示他计划利用江南水网构筑“品字形交叉火力”,并留有铅笔备注:“若两翼失守,当以三号预案反突击”。但23日的战场记录显示,日军以超出预估三倍的兵力撕开防线,他亲率预备队冲锋前,将笔记本塞给参谋:“若我不返,交白长官(白崇禧)”。 1952年,新中国追认秦霖为革命烈士时,民政部档案记载其遗物仅有“铜纽扣三枚、钢笔尖一个”。而台北忠烈祠的牌位上,镌刻着“陆军中将秦霖”的鎏金大字。 如今,桂林苗圃内的衣冠冢前,总有人摆放着新鲜的桂花——那是秦霖幼年私塾窗前的树种。冢内军帽的弹孔边缘仍可见硝烟熏染的焦痕,玻璃展柜里泛黄的信笺上,半阙未写完的《从军行》:“匣中剑鸣夜,岂为封侯故……”后面的字迹被血迹浸透,成了永恒的留白。 人物故事历史故事 参考资料:广西档案馆藏《秦霖北伐日记》