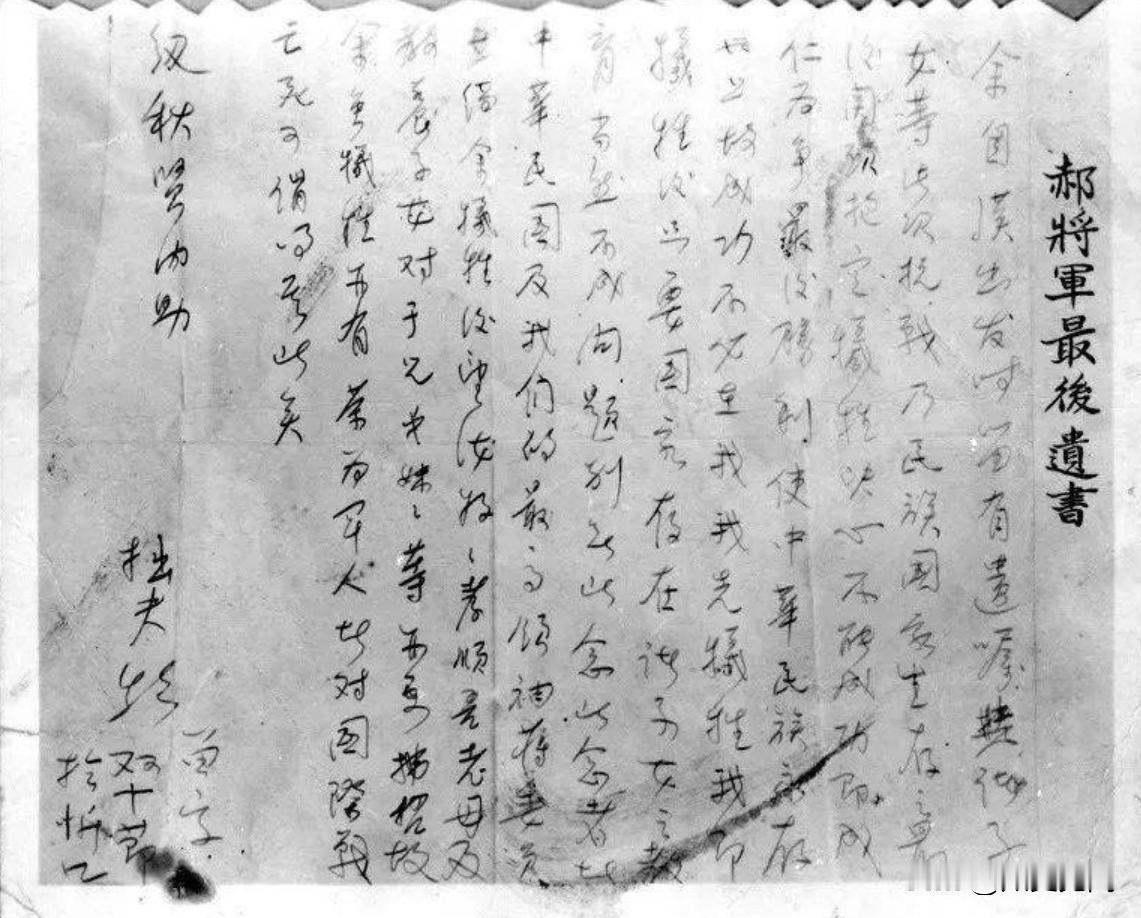

郝梦龄的未寄家书与不能回头的冲锋!1937年10月16日凌晨的山西忻口,枪炮声撕裂了华北的秋夜。硝烟中,一封沾着体温的信笺从国民革命军第九军军长郝梦龄的军装口袋滑落,信纸上"沙场为归宿"的誓言与未干的墨痕尚在,而写信人已倒在日军机枪交织的火网下。 这封未能寄出的绝笔,最终成了中国抗战史上最悲壮的注脚,一位本可退守后方的陆军中将,为何以血肉之躯直面钢铁洪流? 忻口主阵地的204高地在24小时内易手13次,当卫立煌调集的七个旅援军抵达时,郝梦龄拒绝了幕僚"坐镇指挥部"的劝阻。望远镜里,南怀化阵地的焦土上散落着晋绥军与第九军将士的残肢,这位素以儒雅著称的将军突然扯开将校呢大衣,露出贴身粗布军装:"将有必死之心,士无贪生之念!" 凌晨五时,他带着五十四师师长刘家麒穿越日军封锁线,弹雨中的身影定格为永恒——两颗子弹贯穿胸膛时,衣袋里还揣着三天前写给武汉妻儿的诀别信。 时间倒回1937年9月的武汉码头,剧纫秋攥着被女儿撕碎的信纸,拼凑出丈夫留给世界的最后告白:"此次抗战,誓当以沙场为归宿。"十五岁的长女慧英不知道,父亲在登船前焚烧了妻子心爱的象牙麻将,退回了部下孝敬的房产地契。 当将军府邸始终是租赁的民房,当五个子女穿着打补丁的制服上学,这位每月五百银元俸禄的军长,早已把"军人四海为家"的信念刻进骨血。就连亲叔父纳妾,他也铁面执行军法:"今日徇私,明日何以号令三军?" 保定军校第六期的毕业照上,19岁的郝梦龄目光清澈。这个杂货店学徒出身的青年,在军阀混战中官至师长,却在1934年蒋介石"围剿"红军时两度请辞:"同室操戈,非军人本分。" 中原大战时的郑州警备司令,亲见流民饿殍枕藉,在日记里痛陈"人民遭殃,流血千里"的悔恨。直至卢沟桥烽火燃起,蛰伏贵阳修公路的第九军终于等来军令,49岁的军长连夜疾驰三千里:"半生打内战,今日方得报国门!" 武汉卓刀泉伏虎山的苍松翠柏间,水磨石墓碑镌刻着1937年深秋的悲壮。国葬仪式上万人恸哭,毛泽东在延安追悼会上慨叹:"郝将军的热血不会白流",蒋介石亲题"勋烈常昭"的匾额高悬灵堂。 当郝梦龄路的路牌在武汉街头沉默矗立,当忻口战役歼敌三万的数字载入史册,我们终于读懂那封未寄家书的分量。 这位把五个子女送上不同战线的父亲,用39岁的生命诠释了:有些告别不必说再见,因为山河记得,每一个向死而生的背影都是民族精神的丰碑。子弹洞穿的军装下,跳动着永不冷却的热血;撕碎的信笺里,藏着最完整的家国答案。