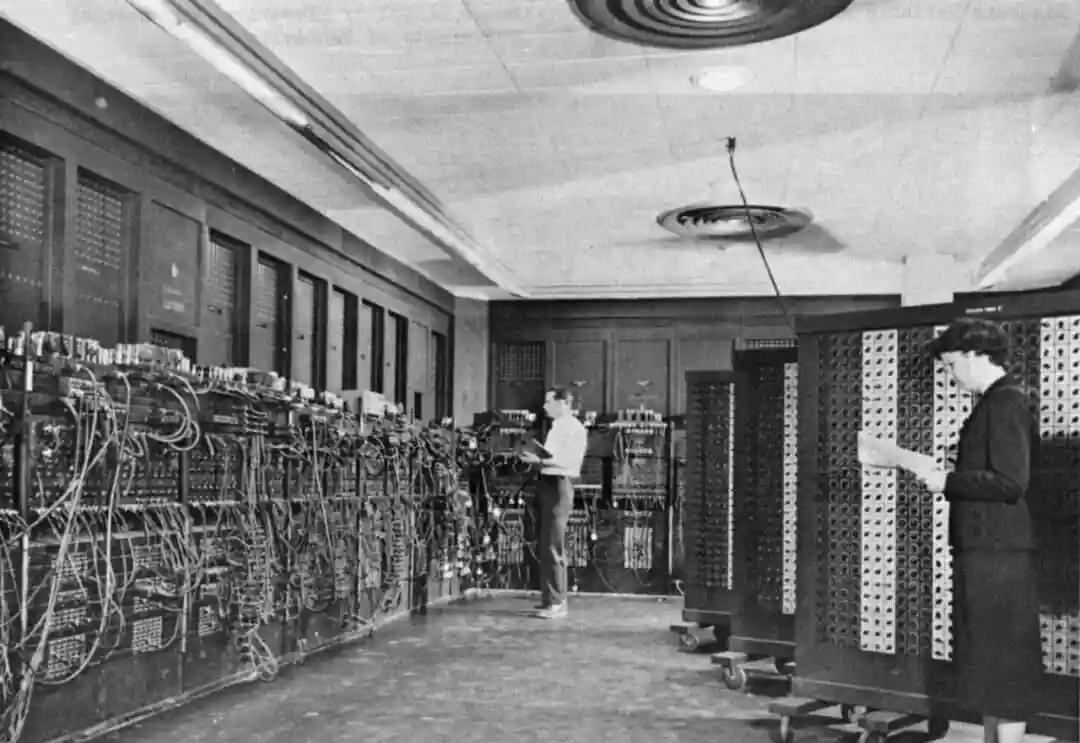

1958年,苏联曾生产了50台三进制电脑,理论上来说,三进制更接近人类大脑的思维方式,但结果却输给了美国的二进制电脑,这究竟是为什么? 1958年,冷战正打得热火朝天,苏联和美国在科技战场上你追我赶。就在这节骨眼儿上,苏联搞出了个“大胆的家伙”,三进制计算机。 一共50台,名字叫“谢通”,由莫斯科国立大学的小团队捣鼓出来。理论上,这玩意儿比二进制更贴近人类思维,用-1、0、1三个状态,能直接表达“是”“否”和“也许”,比二进制的“非黑即白”多了一份灵性。 可惜,这场技术冒险最终还是败给了美国的二进制。为什么? 先说技术本身,三进制可不是随便拍脑袋想出来的。它的核心是“平衡三进制”,用负电压、零电压、正电压跑数据。 好处显而易见:信息密度高,存个100,二进制要7位,三进制5位就搞定,省空间。负数也不用费劲搞补码,直接就能表示,计算起来更顺手。 谢通问世时,确实有点“黑马”架势。机器跑得稳,能耗低,维护成本也小得惊人!十七年就换了仨零件,搁那会儿简直是神话。 在工程计算和工业控制上,谢通效率高得让同期二进制机器有点脸红。从西伯利亚到中亚,50台谢通在苏联各地科研单位和学校里落地开花,用户评价好得不行。 但好景不长,苏联的计划经济体制给这事儿狠狠泼了盆冷水。谢通卖得便宜,27.5万卢布一台,不到二进制机器一半的价格。 按理说,这是个大卖点,可在官僚系统里,低价成了“罪过”。工业部一看,生产这东西订单多、利润少,财政拨款跟着缩水,部门权力不就没了靠山? 于是,他们干了件让人瞠目结舌的事:不加产,反而停了订单。 到1965年,谢通彻底停产,换上来的二进制机器贵得离谱,性能却没啥突破。这不是技术问题,是人祸,苏联的官僚逻辑硬生生把创新掐死在了摇篮里。 这时再看看大洋彼岸,美国那边,二进制已经搭上了快车道。冯·诺依曼架构定了调,硬件、软件全产业链一条龙,标准化做得滴水不漏。 冷战封锁又卡住了苏联的脖子,西方的高端元件和技术根本进不来,谢通想靠自己硬撑,难度不是一般大。 更要命的是,二进制已经成了全球“通用语言”,IBM这些巨头把市场锁得死死的,三进制想挤进去,简直是痴人说梦。技术再牛,生态跟不上,也是白搭。 三进制这事儿,其实不只是苏联的遗憾。从历史看,它的技术思路早了半个多世纪。 20世纪50年代,人工智能还没起飞,要是那会儿三进制的模糊逻辑能发展起来,说不定今天的AI会是另一番模样。 可惜,现实不讲“如果”。到了1970年,莫斯科的团队还试着推出了谢通70型,想翻身,可没官方撑腰,终究是昙花一现。 放到今天看,这段往事还有新味道。2025年的国际局势下,量子计算热火朝天,美国、中国都在抢滩。 量子比特能同时处于多状态,跟三进制当年的多值逻辑有异曲同工之妙。谢通的失败提醒我们,技术创新光靠理论领先没用,产业支持、市场环境、国际博弈,哪样都缺不得。 苏联当年被计划经济拖后腿,今天大国竞争里,谁能抢占技术生态的制高点,谁就笑到最后。 说实话这事儿挺唏嘘的,三进制输了,不是因为它不行,而是被时代和体制坑了。苏联想靠创新扳回一局,结果却栽在自己手里。 美国赢了,靠的也不是技术多高明,而是抓住了标准化和商业化的风口。 技术史上,这种“成王败寇”的戏码屡见不鲜。可谢通留下的火种没灭,今天的量子计算、AI发展,说不定还在延续它当年的梦。 对咱们来说,这是个教训:创新得接地气,光有想法不够,还得会玩现实的游戏。