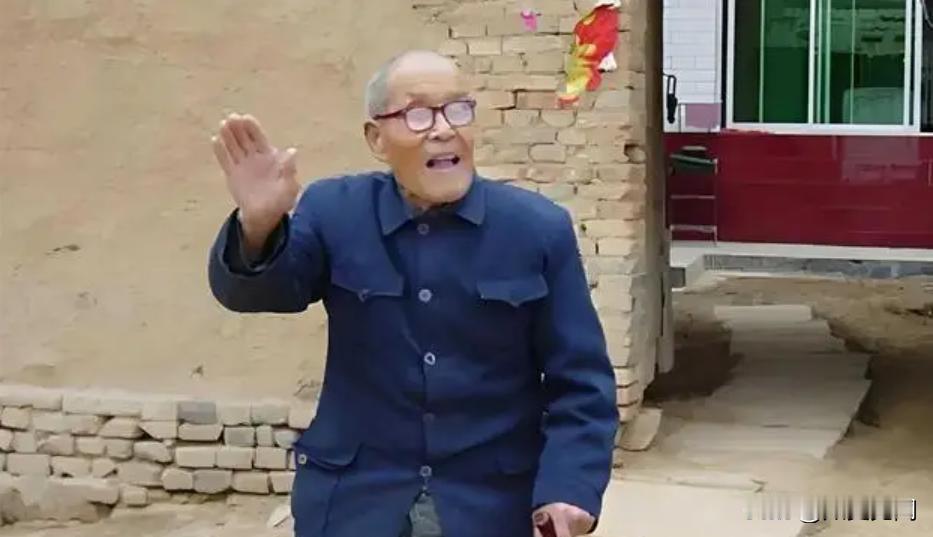

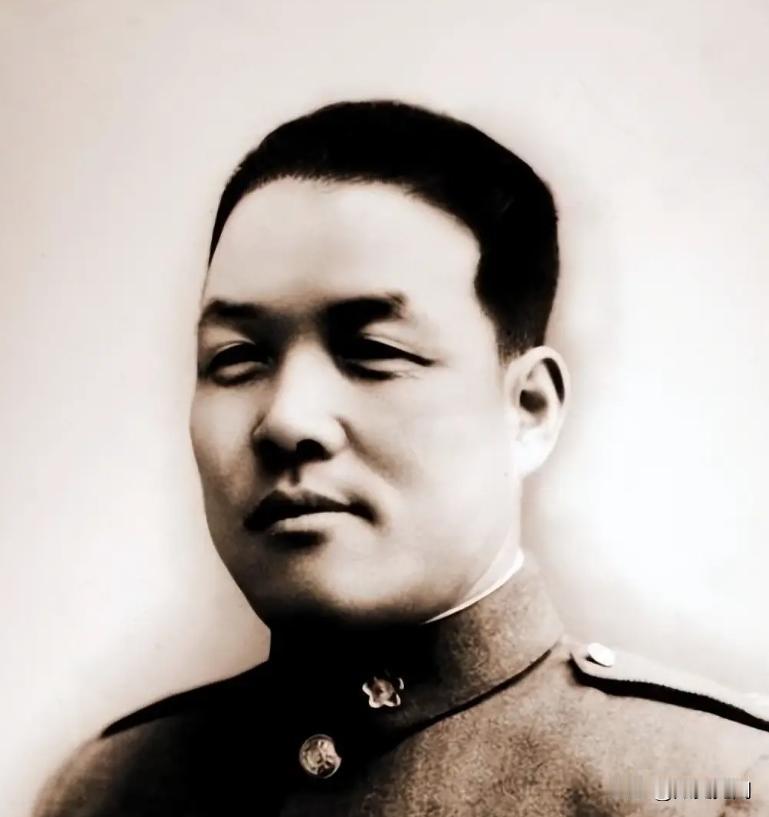

2007年,陕西泾阳的田间,一位佝偻老人咽下最后一口气。他的葬礼上,没有军旗覆盖,没有礼炮齐鸣,只有一摞泛黄的勋章和半截生锈的镣铐,无声地诉说着他撕裂的一生,他曾在台儿庄用血肉筑起长城,却在和平年代沦为囚徒。他是谁?为何英雄的荣耀与历史的枷锁,竟同时镌刻于同一人? 1938年3月,台儿庄城墙下,28岁的仵德厚将40枚手榴弹捆在腰间,对身后敢死队员嘶吼:“活着的,明天喝酒!死了的,来世再做兄弟!” 这场战役中,他率领的40人敢死队仅3人幸存,6名连排长全部阵亡,三营伤亡过半。日军以坦克开路,而中国守军靠人梯攀墙、手榴弹肉搏。仵德厚的大刀砍卷了刃,却硬生生将日军逼出城门,为台儿庄大捷撕开第一道缺口。 战后,国民政府授予他“甲种一等嘉禾奖章”,报纸误将“仵”印成“许”,他却笑言:“名字错了无妨,血没白流!” 这座用血肉堆砌的胜利,成了近代中国抵御外侮的精神图腾,却也成了仵德厚一生无法挣脱的荣耀枷锁。 1948年太原城下,历史的齿轮陡然转向。当国民党30军军长黄樵松密谋起义时,仵德厚与师长戴炳南的告密,让起义计划胎死腹中。 黄樵松与解放军谈判代表晋夫(胡耀邦替身)被押送南京处决,太原战役沦为“解放战争最惨烈攻坚战”——国共双方伤亡逾十万。 是愚忠?是恐惧?彼时的仵德厚刚升任少将师长,手握兵权的他,或许早已被体制驯化为“战争机器”。他曾对部下坦言:“当兵吃粮,听令行事。” 这份“服从”,最终将他推向历史审判台。1949年,太原城破,他被俘入狱,十年铁窗后,再成砖厂苦力。 台儿庄的“民族英雄”与太原的“反革命战犯”,同一副身躯竟承载着截然相反的历史标签。 1975年,65岁的仵德厚戴着“历史反革命”帽子回到陕西老家。他学会种地、放羊,却总在深夜摩挲勋章,喃喃自语:“我对得起国家,对不起她……” 妻子苏志敬苦守30年,临终未能见他最后一面;儿子仵秀回忆,父亲“连吃西瓜都要先问价格”。当凤凰卫视记者问及台儿庄,他浑浊的眼里突然迸出火光:“我带兵冲进去时,就没想活着出来!” 当国家大义与个人命运激烈碰撞,谁有资格审判英雄的“对错”?晚年的仵德厚写下诗句:“半生戎马半生监,两袖清风还农田”,字里行间尽是历史的荒诞与个体的悲凉。