亚丘说

你以为的“他太忙”,其实是“你不配”。

那些藏在标点符号里的傲慢,躲在表情包后的敷衍,早就在暗中标好了价码。

1

《围城》里方鸿渐说:“对话要像接羽毛球,有来有回才有趣。”

“好的(微笑脸)”

“哈哈,真有意思(大拇指)”

“行吧,你开心就好(太阳)”

看似礼貌的回复里夹着冰碴:

句号是休止符,终结你的分享欲;

括号表情是防弹衣,挡住你的追问;

客套词是玻璃墙,反射出他的不耐烦。

当你的热情总是撞上冰冷的墙,就该明白,他不是手滑按错键,而是心冷懒得演。

2

《世说新语》记载:

嵇康与山涛绝交,写《与山巨源绝交书》九千字,字字如刀;

而现代人的绝交,只需三步—— 回“哦”,回“?”,最后连“正在输入中”都消失。

沉默是最高效的暴力, 不拉黑是最后的体面。

微信回复的“三不原则”

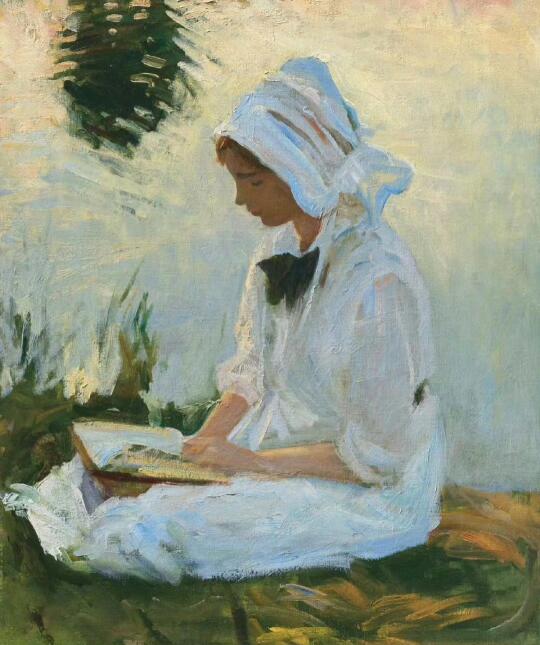

1. 不接话茬,只抛鱼饵 你发长段倾诉,他回“确实”;

你分享趣事,他回“6”;

你问“周末要不要见面”,他回“再看”。

像在玩单机游戏,你的每句话都坠入虚空。

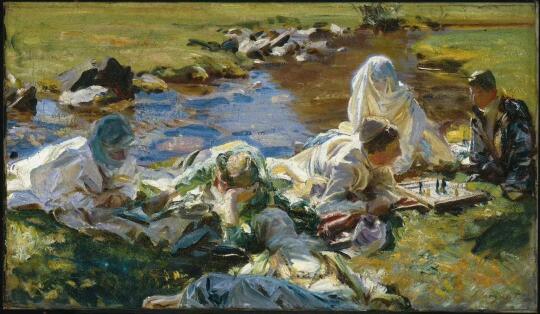

2. 不守时差,只挑时辰 凌晨三点发酒吧定位给你的人,白天永远“在开会”的人, 周末固定“手机没电”的人, 他不是活在时区里,而是活在对你的估值表里。

3. 不读空气,只管泄洪 你发烧到39度,他连发10条吐槽老板;

你父亲住院,他秒回“帮我砍一刀”;

你生日当天,他转发“震惊!这五种食物致癌”。

心理学中的“共情功能障碍”患者, 永远分不清分享欲和垃圾场的区别。

3

日本导演北野武说:

“所谓规矩,就是为别人着想。”

那个总在深夜发“在吗”却不说事的人, 那个发语音矩阵却不准你转文字的人, 那个聊到一半突然失踪,第二天说“昨天睡着了”的人……

他们不是在考验你的耐心, 而是在测试你的底线。

就像往海里倒垃圾的人, 总觉得潮水会包容所有不堪。

你为他找借口:

“他性格内向” “他工作特殊” “他原生家庭缺爱” 却不肯承认——

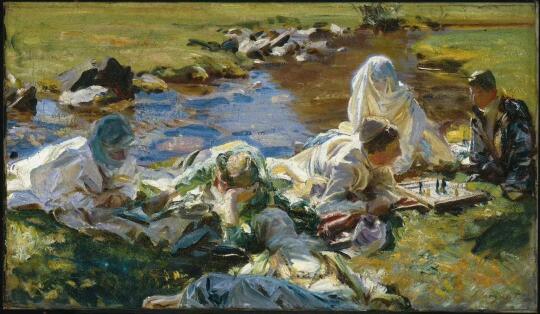

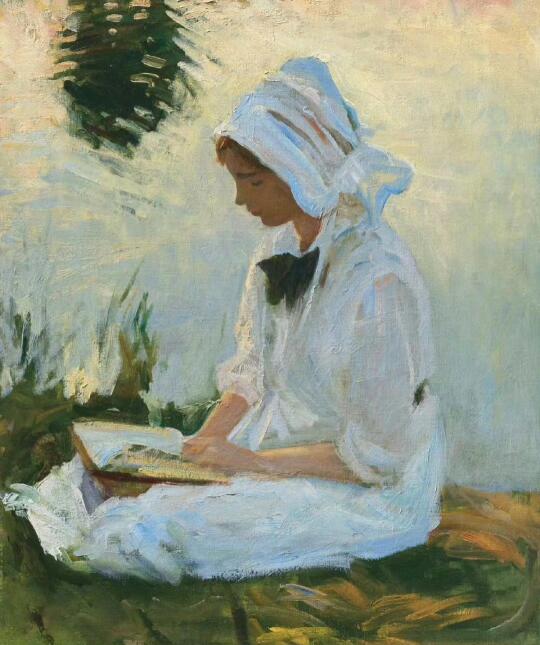

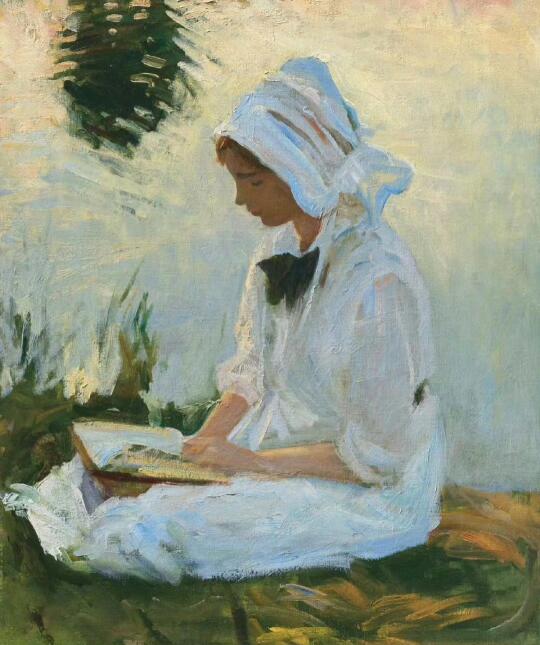

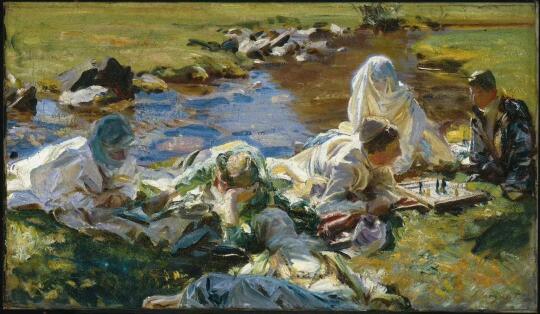

真正在意你的人, 雨天路过便利店都会拍彩虹给你看;

而看不起你的人, 你站在他眼前发消息, 他都能切出去刷短视频。

心理学中的“最小兴趣原则”早已道破:

关系中投入越少的一方,权力越大。