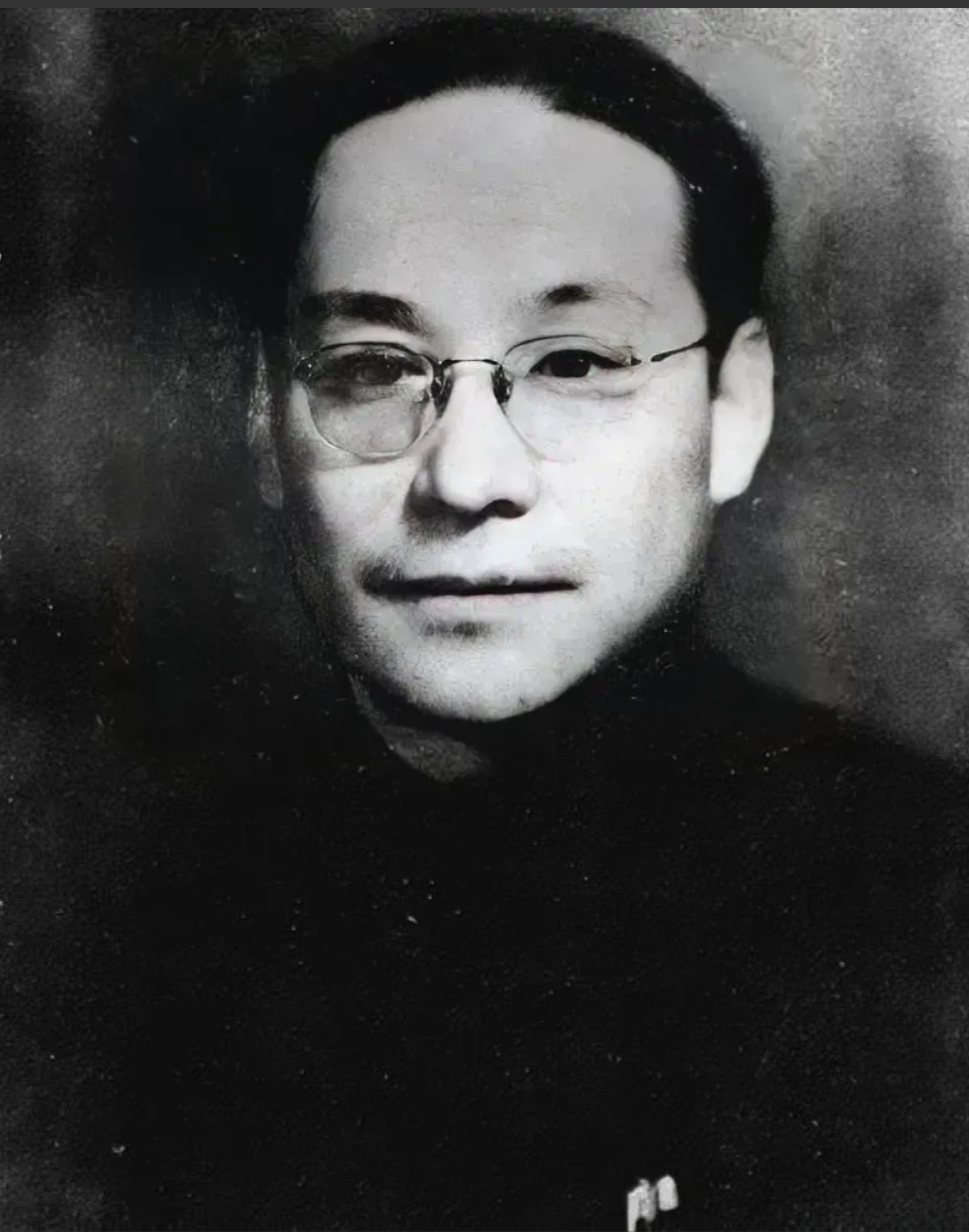

1955年,时任上海市副市长的潘汉年在北京开会期间遭到逮捕,随后神秘“失踪”。直到1982年,此案才得以平反。潘汉年被捕时,很多人都不知情,那么,他到底是怎样被捕的?被捕后又被关在哪里?结局如何? 1955年的中国,正处于重要的历史转折期。随着新中国成立后第一个五年计划的全面铺开,各项社会改革也在如火如荼地进行。在这样的时代背景下,作为上海市副市长的潘汉年,像往常一样来到北京参加会议。谁也没有想到,这次平常的会议之行,却成为了他人生的重要转折点。 潘汉年在革命时期有着显著的贡献。他长期从事情报工作,深入敌后获取重要情报,为抗日战争和解放战争的胜利立下了汗马功劳。新中国成立后,他被任命为上海市副市长,继续为国家建设贡献力量。命运的转折就在这一年悄然发生。 1955年的这次北京之行表面上平静如常,但暗流涌动。当时的与会人员都没有察觉到任何异常,直到潘汉年突然在会议期间消失。这种突然的"消失"很快引起了各方的关注。事实上,潘汉年已经被秘密逮捕,但这个消息在最初并未对外公开。 消息传到上海后,时任上海市委第一书记的柯庆施立即做出反应。他找来了同样担任上海市副市长的许建国,要求他立即返回上海,着手调查与潘汉年有关的案件。许建国此时的身份颇具特殊性,他不仅是上海市副市长,还担任着上海市公安局局长的职务。 许建国本人也有着丰富的革命经历。他出身贫苦,13岁就在安源煤矿当学徒,后来在刘少奇办的夜校接触革命思想,1922年先后加入共青团和共产党。他曾参与多次重要革命活动,经历过被捕入狱,也参加过长征,在抗日战争时期更是担任过重要职务。这样的经历使他在处理复杂案件时具有独特的优势。 在接到任务后,许建国立即着手开展调查工作。作为一个经验丰富的政法工作者,他深知这项工作的重要性和敏感性。调查的重点主要集中在潘汉年在上海期间的工作和社会关系网络上,同时也要追查一些历史问题。 这起案件的影响远超出许多人的预料。它不仅关系到一个高级干部的命运,更牵涉到许多复杂的历史问题和政治因素。这也预示着,这个案件的调查和处理过程将会异常复杂和漫长。 事实也确实如此,这个始于1955年的案件,直到1982年才最终得以平反,整整经过了27年的时间。这期间发生了太多的故事,也留下了太多值得后人深思的历史教训。 随着调查的深入开展,潘汉年案件的复杂性逐渐显现。许建国作为主要调查人员,面临着繁重的工作任务。案件涉及多个敏感领域,包括情报工作、统战关系等诸多方面。由于案件的特殊性,调查工作必须严格保密,这也增加了工作的难度。 在这个特殊的历史时期,类似的案件并非个案。许建国在调查过程中发现,还有其他一些案件也需要重新审视。作为一个经验丰富的政法工作者,他开始主动调查上海地区的一些可能存在问题的案件,并着手清理积案工作。这种负责任的态度,为日后纠正一批冤假错案打下了基础。 潘汉年被捕后,他的处境发生了巨大变化。作为一个曾经的高级干部,他在关押期间经历了多次转移。由于特殊的政治环境,他与外界完全失去了联系,这种状况一直持续了很长时间。他的家人多方打听其下落,但始终未能获得确切消息。 直到1970年代末期,随着政治环境的变化,为潘汉年案平反的声音开始出现。一些了解历史真相的老同志站出来,为潘汉年说话。同时,一些新的证据材料也被发现,这些都为案件的重新审视提供了重要依据。 1982年,这个尘封27年的案件终于迎来转机。随着平反决定的正式出台,潘汉年多年来所受的冤屈得到了澄清。相关部门对其革命历史功绩进行了重新评价,肯定了他在革命时期所作出的重要贡献,特别是在情报工作方面的突出表现。 这个案件的平反具有重要的历史意义。它不仅是对一个革命者个人名誉的恢复,更是那个特殊历史时期的一个缩影。案件给后人最重要的启示是:在处理重大历史问题时,必须实事求是,遵循法治精神。 值得一提的是,许建国在1958年被调往外交部门工作,先后担任了驻罗马尼亚大使和驻阿尔巴尼亚大使等重要职务,为我国的外交事业做出了重要贡献。1977年,他因病去世,享年74岁。他在处理潘汉年案件时所表现出的专业态度和对真相的追求精神,值得后人铭记。 潘汉年案的平反,是我国政法史上的一个重要里程碑。它提醒我们,在任何时候都要坚持实事求是的原则,维护法治的尊严。这个案件虽然已经结束,但它留给我们的深刻启示,将永远值得我们思考和铭记。