1966年,巾帼英雄秋瑾的坟墓被人为拆毁,和她的遗体,一起被拆出来的还有一件陪葬品,在场的人看到陪葬品后,吓得再也不敢碰她。

1904年2月的一天,北京欧阳弁元家中,一群妇女聚集在一起。她们开始时读书,随后讨论起各种话题,正聊得热烈时,丫环突然通报有客来访。经服部繁子女士同意,欧阳夫人便将这位朋友带入屋内,准备向服部夫人介绍。这时,这位朋友大声报上了自己的名字,吴芝瑛从旁补充介绍道:“这位王太太,是我的朋友。”服部繁子这才恍然大悟:“啊,原来是女扮男装!”实际上,这位“男装美人”正是秋瑾。

仅仅一个月前,秋瑾刚与吴芝瑛结为金兰姐妹。正月初七,她写信给吴芝瑛,表示希望与她结为兄妹,并附上了一个盟书,称“吾欲与姐结为兄弟”。吴芝瑛收到信后回复同意。次日,秋瑾便穿着男装去拜访吴芝瑛,并与她互换兰谱,还将自己婚时使用的补鞋和裙子送给吴芝瑛,说:“此我嫁时物,因改装无用,今以贻姐,为别后相思之资。”

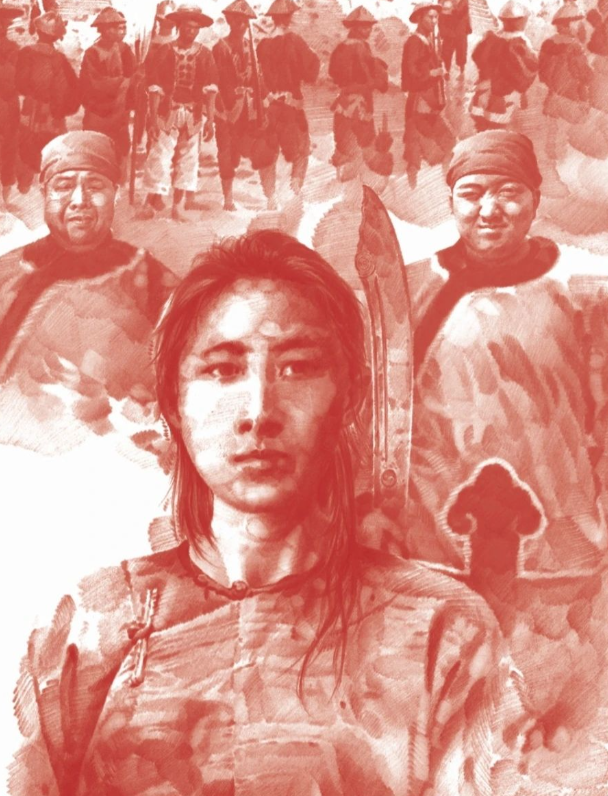

秋瑾在生命的最后几年,一直以男装示人,不论是西装、男式和服还是长衫,都显示出她非凡的气质和坚定的个性。她英勇就义后,家人因惧怕官府的追捕,不敢轻易前往,只能让她的遗体暴露在外,情况非常凄惨。后来,一大批洗衣女工感激秋瑾生前的恩惠,冒着风险在夜里用席子将秋瑾的遗体包裹,送往善堂,草草成殓。

两个月后,秋瑾的哥哥秋誉章悄悄回到家中,打探得知妹妹的遗体草葬在卧龙山脚下,遭遇雨淋水浸,便雇佣了土工,将棺材悄悄挖出,转移到常禧门外的严家潭殡舍暂时安置,计划等风声平息后再行安葬。1907年11月2日,徐自华写信给吴芝瑛,商定安葬秋瑾,兑现她生前的遗愿:“埋骨西泠,与岳武穆相邻。”

1966年的夏天,西泠桥畔一场突如其来的动静打破了这里的宁静。几个人正在刨开秋瑾的坟墓,他们原本期待能从这位巾帼英雄的墓中找到什么值钱的陪葬品。然而,当棺木被打开的那一刻,所有人都愣住了——棺中除了秋瑾的遗骸,就只有一双普通的鞋子。这双朴素的鞋子震撼了在场的每一个人,以至于没有人再敢轻举妄动。

这是秋瑾的墓地第八次被搬迁。在她生前,谁能想到这位出身显赫的大家闺秀,死后会落得如此潦倒。那双孤零零的鞋子,仿佛在无声地诉说着一个革命者的清贫与伟大。

说起秋瑾的家世,在当时可谓是显赫一时。她的父亲秋寿南曾担任过郴州和知州的地方官员,母亲出身浙江望族。在那个年代,秋家可以说是一个不折不扣的书香门第。但与其他官宦之家不同,秋家的教育方式颇为开明。作为长女的秋瑾从小就没有受到常见的闺阁礼教约束,反而像男孩一样可以读书习文。

在秋家的宅院里,经常可以看到一个活泼的身影。秋瑾不仅可以和兄长一起读书,还能和表兄学习骑马射箭。那个年代的大家闺秀大多深居简出,而秋瑾却在马背上英姿飒爽,在箭场上目光如炬。她的气质中没有丝毫闺秀的拘谨,反而透着一股英气。在家人的支持下,秋瑾养成了豪爽不羁的性格,这为她日后投身革命事业埋下了伏笔。父母没有用"三从四德"的教条束缚秋瑾,而是给了她极大的自由发展空间。

1896年,秋瑾嫁给了湖南湘潭的王子芳。王家是湘潭的首富,但对于秋瑾来说,尽管生活富足,她并不满足于这样的锦衣玉食。更令她不安的是封建礼教的束缚,秋瑾像娜拉一样,开始寻找属于自己的觉醒之路,渴望改变命运。她的性格刚烈,志趣高尚,对这种生活充满了抗拒。

她与女权运动的先驱吕碧城并肩,成为了“女子双侠”,主张妇女解放的思想在近现代中国的妇女解放思潮中占据了重要地位。在进入北京时,秋瑾年纪轻轻,名气远不如吴芝瑛,但她与吴芝瑛的关系却迅速建立起来。两位女士的丈夫都在户部工作,住得很近,因而得以结识,彼此很快就成为了知己,感情深厚,几乎可以说是“相见恨晚”

1904年春,秋瑾赴日本留学,出国的旅费主要由吴芝瑛资助。在出发前的送别宴上,吴芝瑛在北京陶然亭为秋瑾饯行,并赠送了一副写满惜别情感的对联:“驹隙光阴,聚无一载;风流云散,天各一方。”秋瑾当场舞剑,吴芝瑛拍板和音,姐妹间的英雄惜别,堪比荆轲的易水之别,深情厚意溢于言表。

1905年,秋瑾回国后加入光复会。同年7月,她再次赴日本东京,加入同盟会,并被推举为评议部评议员和浙江主盟人。1905年底,她返回国内,并于1906年参与创办了中国公学。在1907年1月,她创办了我国第一份妇女报刊《中国女报》,积极号召妇女争取解放,推动社会变革。

1907年2月,秋瑾回到浙江,接任绍兴大通学堂的督办职务,并与徐锡麟一起筹划在安徽、浙江两地发动武装起义。为有效组织武装力量,秋瑾整顿光复会,并与会党力量接触,组织了“光复军”。她将光复会的成员分为16级,依据一首七绝诗中的前16字作为各级的表记。

这首诗是“黄祸源溯浙江潮,为我中原汉族豪,不使满胡留片甲,轩辕依旧是天骄”。此外,她还秘密编制了《光复军军制》,将全军划分为8个军,每个军的标记则来源于“光复汉族,大振国权”这8个字。

评论列表