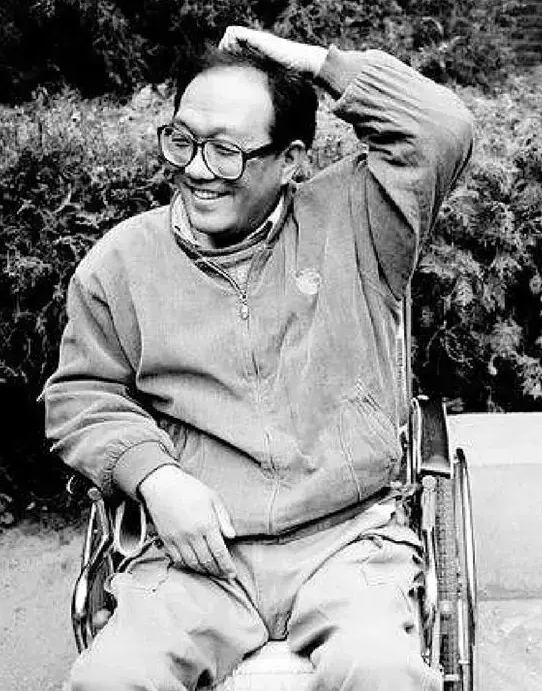

1978年,身患重病的孙立哲被关在延安的窑洞内,没有药物,也没有饭吃,他一度想要轻生。只是他想不到,此时在北京的史铁生为了救他每天坐着轮椅四处奔走,到处求人。 1951年1月4日,史铁生生于北京。少年时期,史铁生就读于清华附中,成绩优异,体育成绩更是出类拔萃。他在80米跨栏比赛中表现尤为出色,跑步姿势独特,身体前倾,仿佛一头脱缰的野牛,每次比赛都轻松夺魁。 18岁的史铁生离开了熟悉的校园,前往陕北的关家庄插队,体验了完全不同的生活。冬日里,他住在冰冷的窑洞中,夜晚只能依靠大衣和呼出的热气抵御寒冷。下雨或下雪时,他甚至不得不躲进牛棚,与牛共处,体验极为艰苦。 20岁的那年,史铁生在放牛时遇到了暴雨和冰雹的袭击,那一天,他和一头老牛独自面对自然的狂暴。雨后,史铁生病了,高烧不退,最终导致下肢瘫痪,他从一名体育俊杰变成了轮椅上的写作者。 尽管身体受限,史铁生的生活并没有因此停滞。他开始了写作生涯,同时也尝试找工作,维持生计。他在一个仿古家具工厂工作,每天摇着轮椅穿梭在北京的街头。他的家在前永康胡同的一处大杂院内,虽然生活空间狭小,但总是有朋友来访,他的房间充满了欢声笑语。 朋友们常常被史铁生的开朗和乐观所感染。他喜欢谈论美食,从羊肉到酱牛肉,他对北京的各种美味如数家珍。 史铁生尤爱肉食,这与他属虎的生肖不谋而合,朋友们甚至戏称他为“食肉动物”。 1978年,孙立哲是一名27岁的陕西知青,在这一年经历了命运的巨大转折。 他遭受了极为严苛的对待:被关押在地委大院的窑洞内,没有药物,没有饭吃,尽管身患重病,还需遵从苛刻的劳改计划。 在孙立哲经历人生最低谷的同时,千里之外的北京,史铁生正在为救他四处奔波。 史铁生虽因病陷入轮椅,但他的行动力和决心未曾减弱。 他每日需要处理上诉材料,然后坐在轮椅上穿行于北京的大街小巷,寻求帮助。 史铁生的坚持不懈终于取得了一线希望。他写信给孙立哲曾经插队的农村,启动了一场声援行动。 他的信件激起了农民们的同情与支持,全村人签名并按下手印,共同制作了一份厚重的“万民折”,这份文件汇集了众多普通人的心声和力量。 史铁生将这份载满乡亲心意的“万民折”送至西安的有关部门。 这份文件的分量和它所承载的公正呼声,最终促使上级注意到孙立哲的案件。 经过长时间的努力和等待,到了1979年,孙立哲终于被官方重新审视,得以恢复自由,并被带回北京。 1980年的尾声,史铁生面临了生命中的又一重大挑战:他被诊断出患有肾病,这种病状严重到使他的日常生活发生了根本性的变化。肾功能不全导致他无法正常排尿,从此他必须长时间依赖尿管和尿壶。尽管身体状况严重受限,史铁生并未放弃其文学创作和生活的热情。 由于行动受限,史铁生大多数时间选择在离家不远的地坛公园度过。这里成了他的另一处“工作室”,他在这里阅读丰富的文学作品,挥洒自己的文笔,创作出多篇感人肺腑的文章和散文。每当太阳西沉,他便按时回到家中,享受父亲亲手制作的豆浆和家常便饭。 在这段生活中,史铁生虽面临巨大的生理和心理压力,却始终保持坚强的生存意志。 在这段期间,史铁生还结识了一位名叫陈希米的年轻女士。 陈希米出生于西北,毕业于西北大学,她深受史铁生文字的感染,两人开始了长达数百封的书信往来。 他们的初次见面是在北京的一间简陋小屋,这段交流最终演变为深厚的情感,两人于1989年结为夫妻。 婚后的生活虽然简朴且不乏艰辛,但史铁生和陈希米彼此扶持,共同面对生活的挑战。然而,史铁生的肾病持续恶化,发展为尿毒症,使他不得不每周进行三次血液透析,每次持续约四个半小时。这样的治疗延续了长达十二年,期间他始终保持着对生活的热爱和对文学的执着。 史铁生的生命在2010年12月31日画上了句点,他因脑溢血逝世,享年59岁。