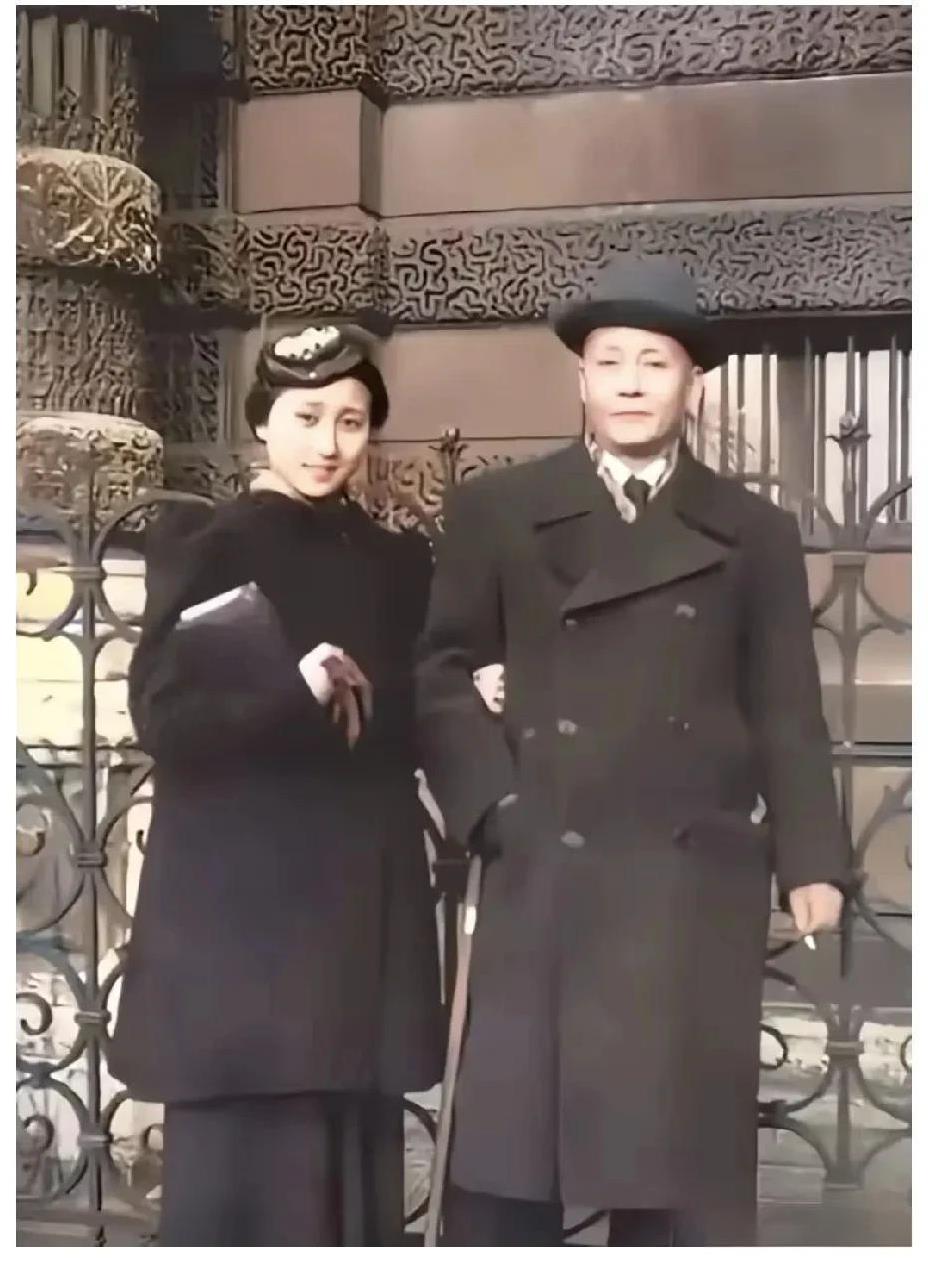

这是钱学森的夫人蒋英在少女时代与其父亲蒋百里在巴黎卢浮宫珍贵的一张留影。 1920年代,正值军阀混战、民族危亡之际,已经在军事领域崭露头角的蒋百里受命前往欧洲考察军事体系。作为从日本陆军士官学校毕业的中国军事专家,蒋百里此行肩负着汲取欧洲先进军事理念与技术的重任。与众不同的是,他选择带上了自己的三女儿蒋英同行。 在法国考察期间,蒋百里与多位法国军事专家进行了深入交流,对法国第一次世界大战后的防御体系进行了系统考察。他特别关注法国的马奇诺防线构想,同时也研究了法国在机动作战上的经验教训。这些考察不仅丰富了他的军事思想,更为他日后提出的对日持久战略奠定了理论基础。他在巴黎的笔记本上写道:"以空间换时间,以运动求生存"的战略构想,正是受到了法国军事思想的部分启发,这一思路后来成为中国抗日战争的重要战略指导。 在繁忙的军事考察之余,蒋百里没有忘记给女儿提供最好的艺术教育机会。卢浮宫之行便是其中最为重要的一站。作为世界顶级的艺术博物馆,卢浮宫珍藏的文艺复兴时期绘画、古希腊雕塑以及中世纪音乐文物,为少女蒋英打开了一扇通往西方艺术世界的大门。 在参观达芬奇的《蒙娜丽莎》时,蒋百里向女儿详细讲解了文艺复兴时期的艺术特点及其与音乐的内在联系。他带领蒋英参观了卢浮宫的音乐厅,让女儿亲耳聆听了法国著名音乐家的现场演奏。这些经历使得年轻的蒋英不仅对视觉艺术产生了浓厚兴趣,更坚定了她专注音乐道路的决心。卢浮宫中那些经典歌剧的历史展览,直接影响了蒋英后来对歌剧艺术的深入研究。 蒋百里虽为军事家,却有着深厚的文化底蕴和开明的教育理念。他对女儿的教育既注重传统文化,又鼓励接受西方先进知识,真正体现了中西结合的教育思想。在欧洲期间,他每天抽出时间检查蒋英的学习进度,坚持让女儿在异国他乡也不忘中国传统文化的学习。 在巴黎期间,蒋百里特意安排女儿与当地著名音乐家会面。通过自己的军事外交关系,他为蒋英争取到了与法国国立音乐学院教授交流的宝贵机会。这些音乐大师对东方少女的音乐天赋给予了高度评价,并建议蒋百里让女儿在欧洲系统学习音乐。正是这些珍贵的交流经历,最终促成了蒋英后来在德国柏林长达十年的音乐学习生涯,为她成为中国著名女高音奠定了坚实基础。 蒋英与父亲蒋百里在巴黎卢浮宫前的那张珍贵留影后,她的人生开启了新的篇章。受到欧洲艺术氛围的熏陶和音乐家们的鼓励,蒋百里最终决定让女儿在德国柏林深造音乐。这一决定使蒋英在异国他乡度过了整整十年的青春岁月,从稚嫩少女成长为专业的音乐人才。 在柏林音乐学院,蒋英师从当时欧洲顶尖的声乐教师,每天至少六小时的发声练习和乐理学习,铸就了她扎实的音乐功底。德国严谨的教学方式和系统的音乐理论,让这位来自东方的女孩逐渐掌握了西方古典音乐的精髓。柏林丰富的音乐氛围,包括定期的交响乐演出、歌剧表演和各类音乐沙龙,都成为蒋英学习的重要场所。她不仅在课堂上汲取知识,更在实践中领悟艺术的真谛。 尽管相隔万里,蒋英与父亲蒋百里始终保持着密切的书信往来。父亲的鼓励和教诲,成为她在异国坚持学习的精神支柱。然而,令人痛心的是,1938年蒋百里在广西宜山积劳成疾去世,当时身在德国的蒋英甚至没能见到父亲最后一面,这成为她一生的遗憾。 在蒋英远赴欧洲之前,她与钱学森之间就已有一段特殊的情谊。那是在蒋英童年时期,由于两家交情深厚,蒋家一度将蒋英过继到钱家。在钱家的日子里,蒋英与钱学森以兄妹相称,共同度过了一段纯真的童年时光。 年幼的蒋英和钱学森在一起时,常常一起学习、玩耍。在两家的家庭聚会上,他们曾合唱《燕双飞》,那纯真的歌声预示着日后的缘分。尽管后来蒋英被接回蒋家,两人的童年情谊却在彼此心中留下了深刻印记。 在欧洲求学期间,尽管远离故土,蒋英偶尔还是会想起与钱学森一起度过的时光。对于东方女孩而言,异国的孤独与思乡之情时常袭来,而童年的记忆则成为慰藉心灵的暖流。彼时的她或许未曾想到,命运会在多年后将她与童年玩伴再次紧密相连。 1945年,学成归国的蒋英已经成为一位才华横溢的女高音歌唱家。次年,她在上海兰心大剧院举办了个人演唱会,将她在欧洲所学的声乐技巧与对中国传统音乐的理解完美融合,赢得了观众的热烈掌声。正是在这场演出中,当时从美国麻省理工学院学成归国的钱学森也在观众席中。他被蒋英优美的歌声和舞台魅力所震撼,重新认识了这位童年的伙伴。 演出后的重逢,让两人都感到既熟悉又陌生。昔日的"兄妹"已长大成人,各自在不同领域取得了成就。两人开始频繁见面,钱学森三番五次来蒋家做客。尽管蒋英一度为钱学森介绍对象,但钱学森的心意却已明确——他的目光始终追随着蒋英。在一次家庭聚会中,钱学森终于表明了心迹,而蒋英也接受了这份真挚的感情,青梅竹马终成眷属。