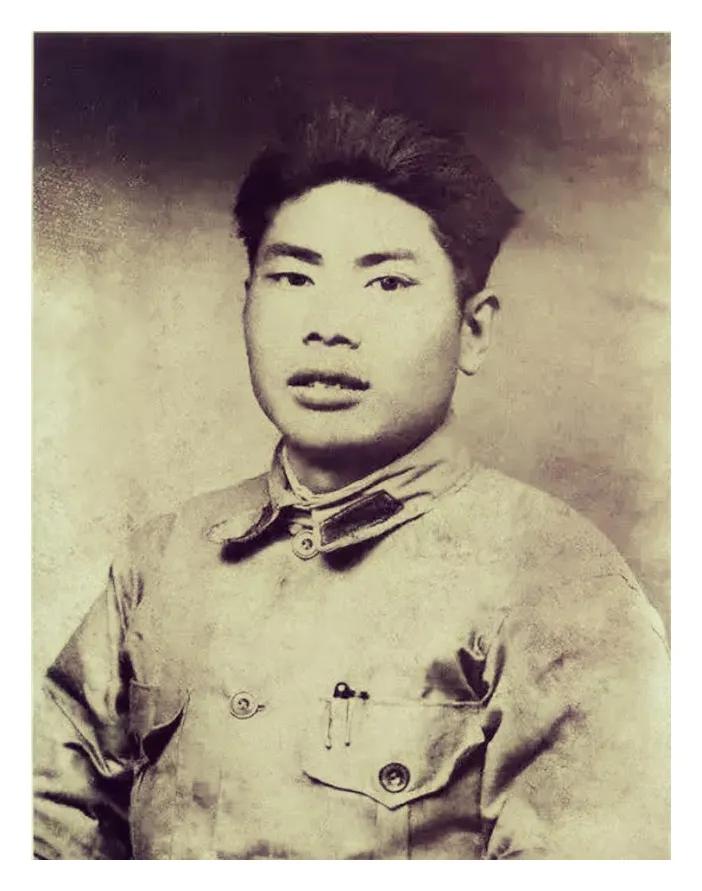

1967年8月11日,浦安修被一伙人押到学校教学楼前,看到了她最不想看到的一幕:彭德怀被押在一辆车上。虽然彭德怀衣貌全非,而且两个人整整两年没有见面,但是浦安修和彭德怀一眼认出了对方。四目相对,这是彭德怀和浦安修生前最后一次见面……

数月前,彭德怀从大三线回北京。浦安修虽然就在北京工作生活,但军方控制极其严格,她连丈夫的消息都无法打听到,更不用说见上一面了。 然而,造化弄人。兜兜转转,浦安修终于在这教学楼前与彭德怀重逢,却是以这样一种决绝悲怆的方式。她多么渴望上前抚慰丈夫伤痕累累的脸庞,告诉他自己一直都在,永远不离不弃。但这样的重逢转瞬即逝,彭德怀很快又被押解上车,消失在远处。浦安修只能眼睁睁地目送着,泣不成声,内心像刀绞一般疼痛。 谁能想到,这竟成了浦安修与彭德怀的生前最后一次见面。 从1967年的这一天起,浦安修再也没能见到丈夫,哪怕是最后一眼。7年后,彭德怀病逝于监狱中,浦安修甚至没来得及见他最后一面,送他最后一程。 这悲惨的离别,成为浦安修此生挥之不去的伤痛。那个在校园前目睹丈夫凄惨模样的瞬间,那个来不及说再见的决绝时刻,将永远地烙印在她的心上,刻骨铭心,难以忘怀。 时间倒回到新中国成立初期。那时的彭德怀和浦安修还是一对恩爱的革命伉俪。他们结婚于1938年,当时正值抗日战争如火如荼之际。 婚后不久,彭德怀就率部队开赴前线,与日寇展开殊死搏斗。作为一名军嫂,浦安修则留守后方,默默支持丈夫。夫妻二人聚少离多,但彼此心中装着对方,情比金坚。 朝鲜战争爆发后,毛主席决定派兵援助朝鲜,抗击美帝国主义的侵略。彭德怀临危受命,出任中国人民志愿军司令员。他率部跨过鸭绿江,投入到轰轰烈烈的抗美援朝战争中。三年间,志愿军将士们在彭德怀的率领下,经过艰苦卓绝的战斗,终于打败了武装到牙齿的敌人,迫使其就和谈判。1953年,伟大的抗美援朝战争取得了胜利,彭德怀被授予一级八一勋章,载誉回国。 回国后,彭德怀搬进了中南海永福堂,开始了为新中国建设事业鞠躬尽瘁的岁月。而浦安修也从西安调到北京,与丈夫团聚,在永福堂开始了两人盼望已久的生活。 永福堂是一座古色古香的四合院,三进三出。院落中花草繁茂,亭台楼阁,景致宜人。彭德怀和浦安修就住在西花厅,屋里陈设简朴,家具都是仿古式的。茶几上总摆着一套紫砂茶具,那是彭德怀最钟爱的物件。墙上挂着几幅字画,笔触遒劲有力,题款正是彭德怀的大名。 在永福堂的日子,是彭德怀和浦安修一生中最惬意的时光。每天下班后,他们都会在院子里散散步,欣赏花草,谈天说地。 浦安修是个温柔贤惠的女子,彭德怀则心思细腻,两人在一起总有说不完的话。有时,他们还会遇到散步归来的刘少奇夫妇,停下来寒暄几句,话语中流露出革命战友的情谊。 除了工作,彭德怀闲暇时最大的爱好就是读书写字了。他酷爱古文,尤其对《左传》《资治通鉴》情有独钟。书房里,总有一摞摞线装书和宣纸。 浦安修常说,你要不当将军,去当个学者也绰绰有余啊。每每听到这话,彭德怀就眯着眼睛笑,说自己哪有那个才学,读书写字不过是兴之所至罢了。 日子就这样一天天过去,平淡而温馨。尽管两鬓斑白,但在彼此眼中,对方永远是当年意气风发的恋人。他们相濡以沫,相敬如宾,把对革命的赤诚之心奉献给了对方。这安宁祥和的岁月,成为他们一生最珍贵的记忆。 然而,天有不测风云。 1959年夫妻二人不得不搬出了永福堂,到吴家花园住下,从此开始了长达8年的隐居生活。 1974年11月29日,冬日的北京笼罩在一片肃穆之中。彭德怀逝世。 时间的车轮滚滚向前,历史终将还以公道。 1978年12月22日,中共十一届三中全会在万众瞩目下召开。会上,党中央经过深入讨论,决定为彭德怀同志平反昭雪,恢复其名誉。 两天后,12月24日,党中央为彭德怀举行了隆重的追悼大会。大会现场庄严肃穆,党和国家领导人以及各界代表齐聚一堂,深切缅怀这位为民族解放和人民幸福奋斗一生的革命先驱。追悼会上,大家回顾了彭德怀光辉的一生,赞扬了他坚定的革命信念、高尚的品格和卓越的军事才能。 彭德怀的骨灰盒被安放在北京八宝山革命公墓。这片土地埋葬着无数为中国革命和建设事业献身的英烈,彭德怀与他们长眠于此,永远守护着祖国的山河。青松环绕,鲜花簇拥,墓碑上镌刻的名字熠熠生辉,昭示着后人对他的敬仰和怀念。 彭德怀的一生,是为国家独立、民族解放而奋斗的一生。 他的精神将永远激励着后人前行。他的平反昭雪,不仅是对他个人的告慰,也是对历史的尊重和对人民意愿的回应。 历史不会忘记他,人民不会忘记他,他的名字将永远铭刻在共和国的丰碑上。