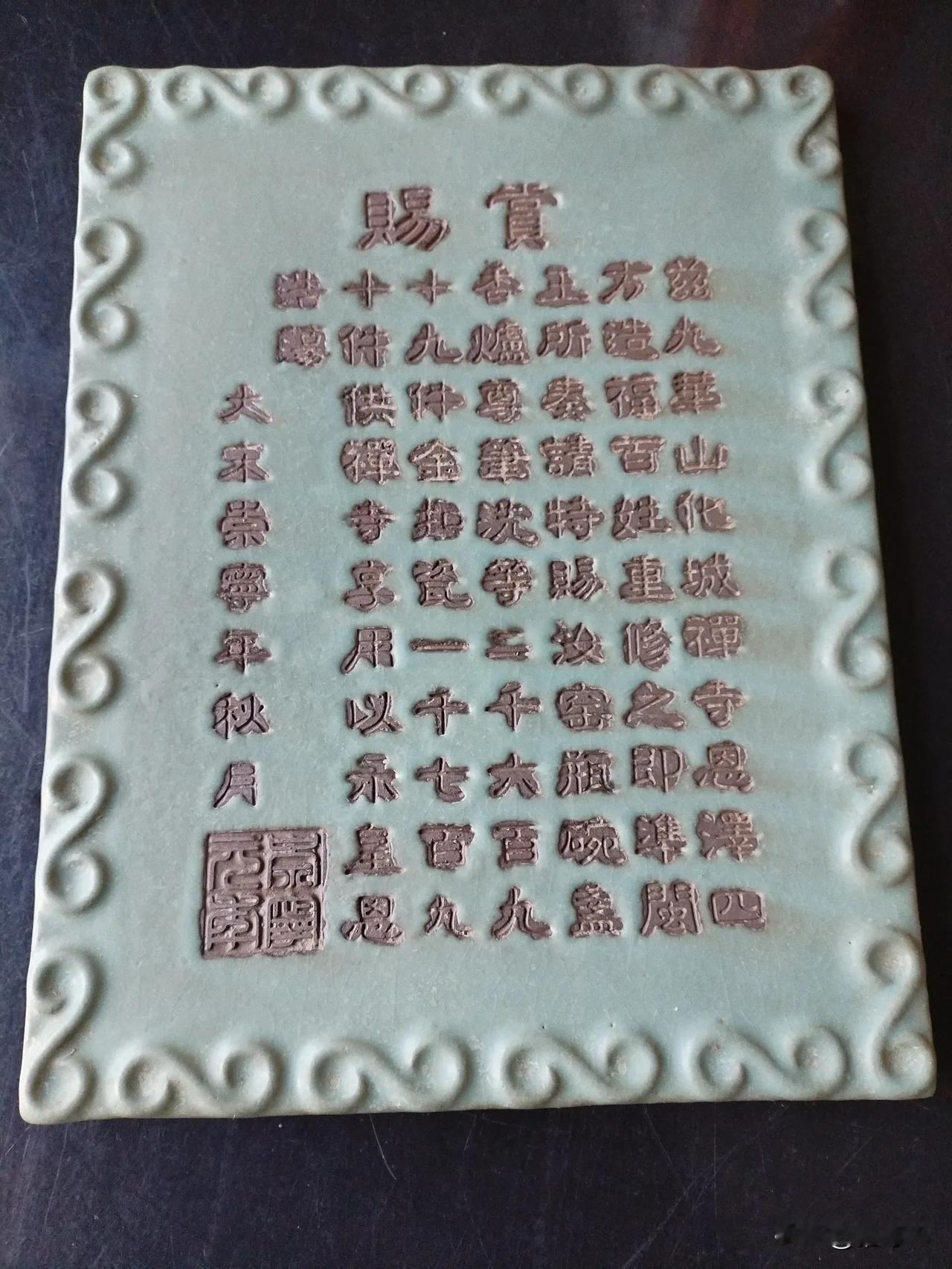

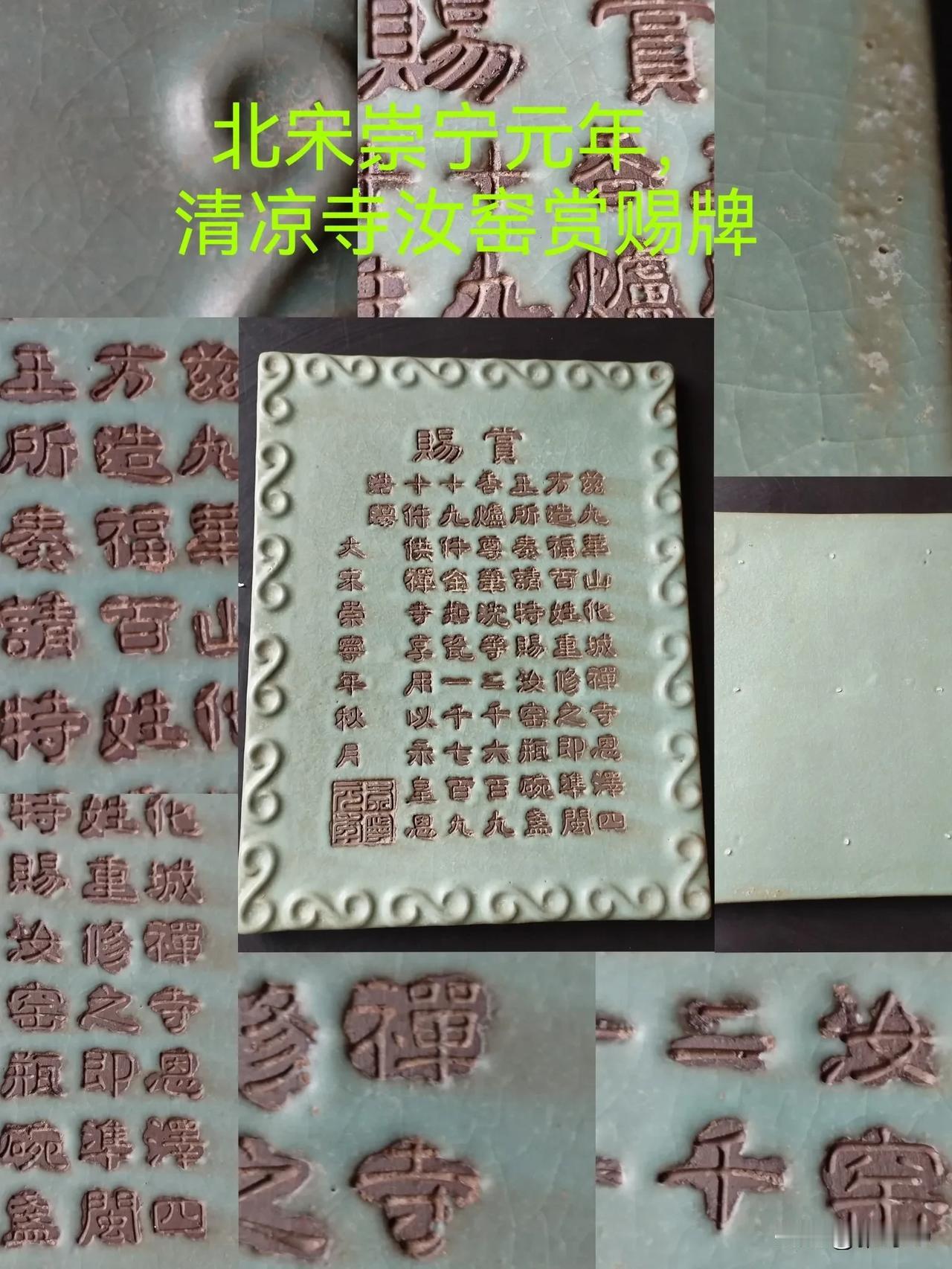

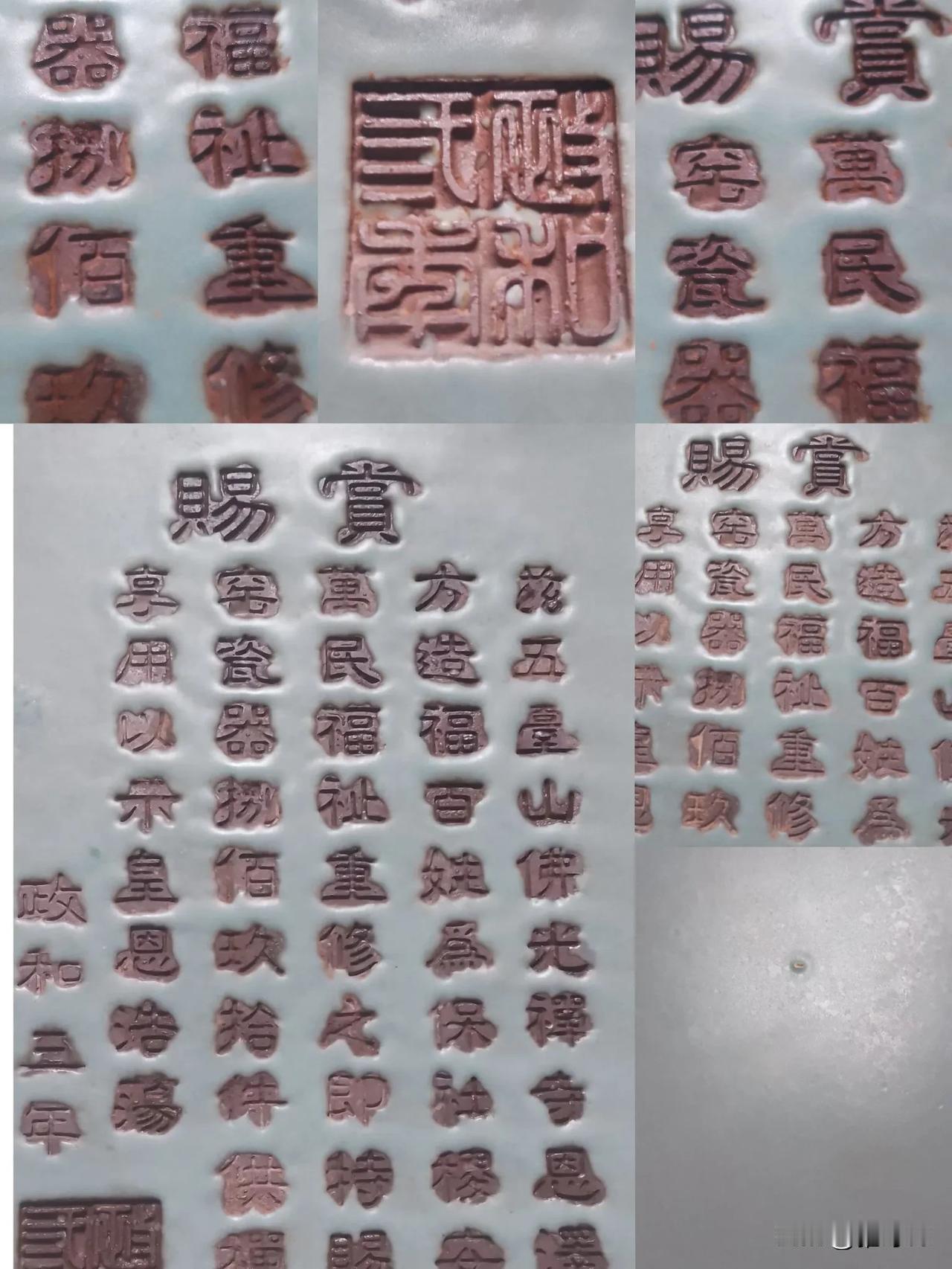

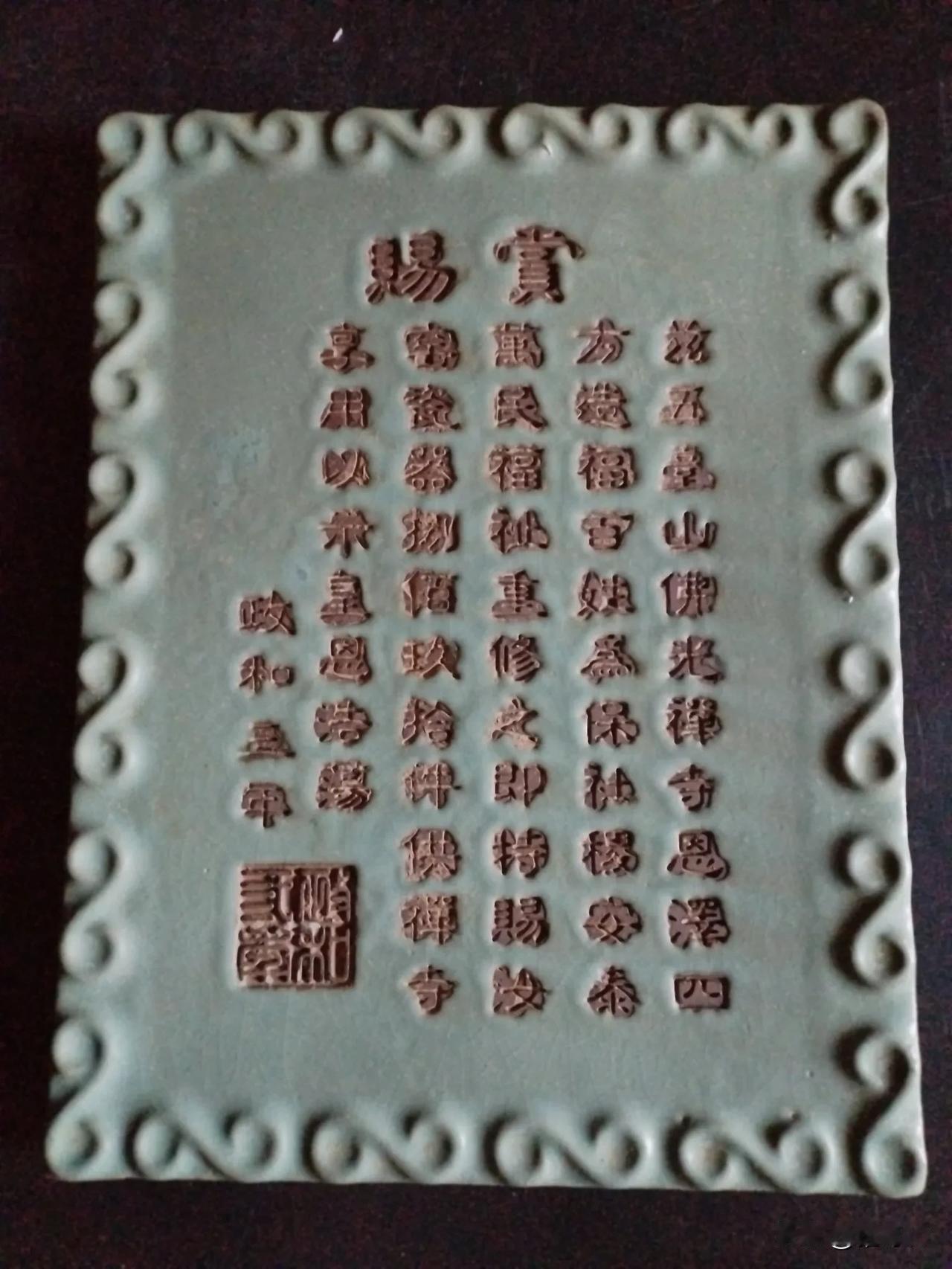

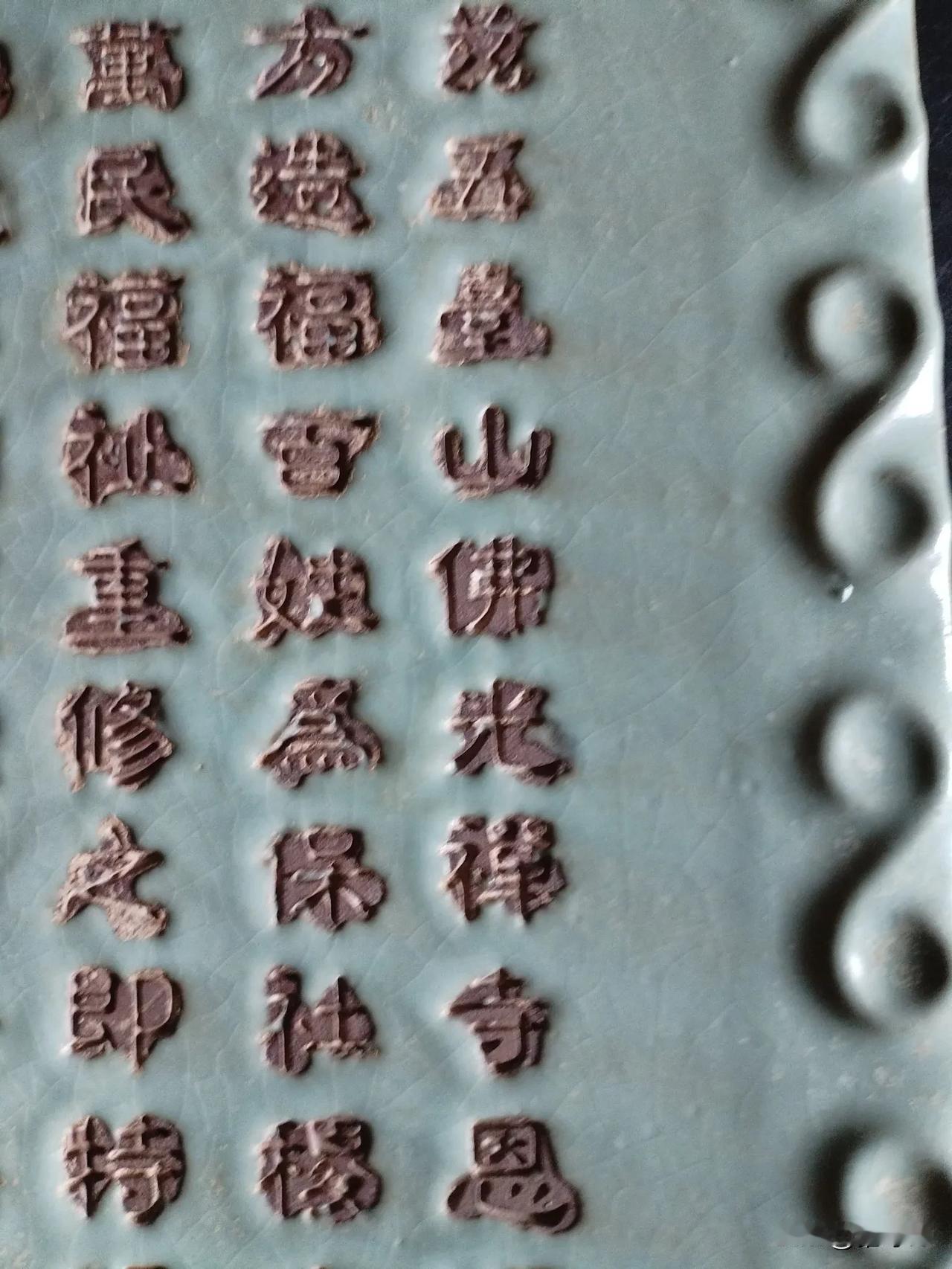

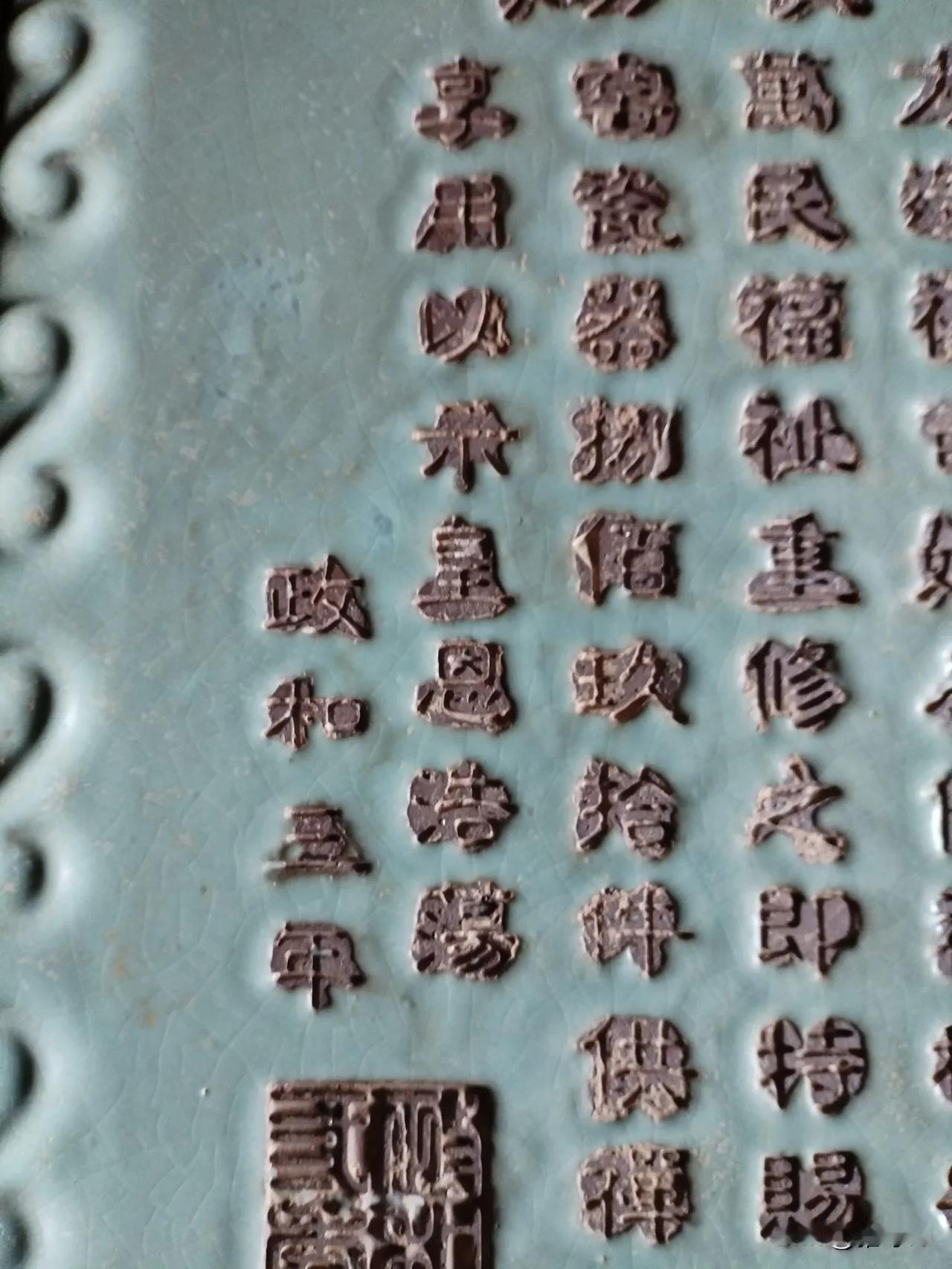

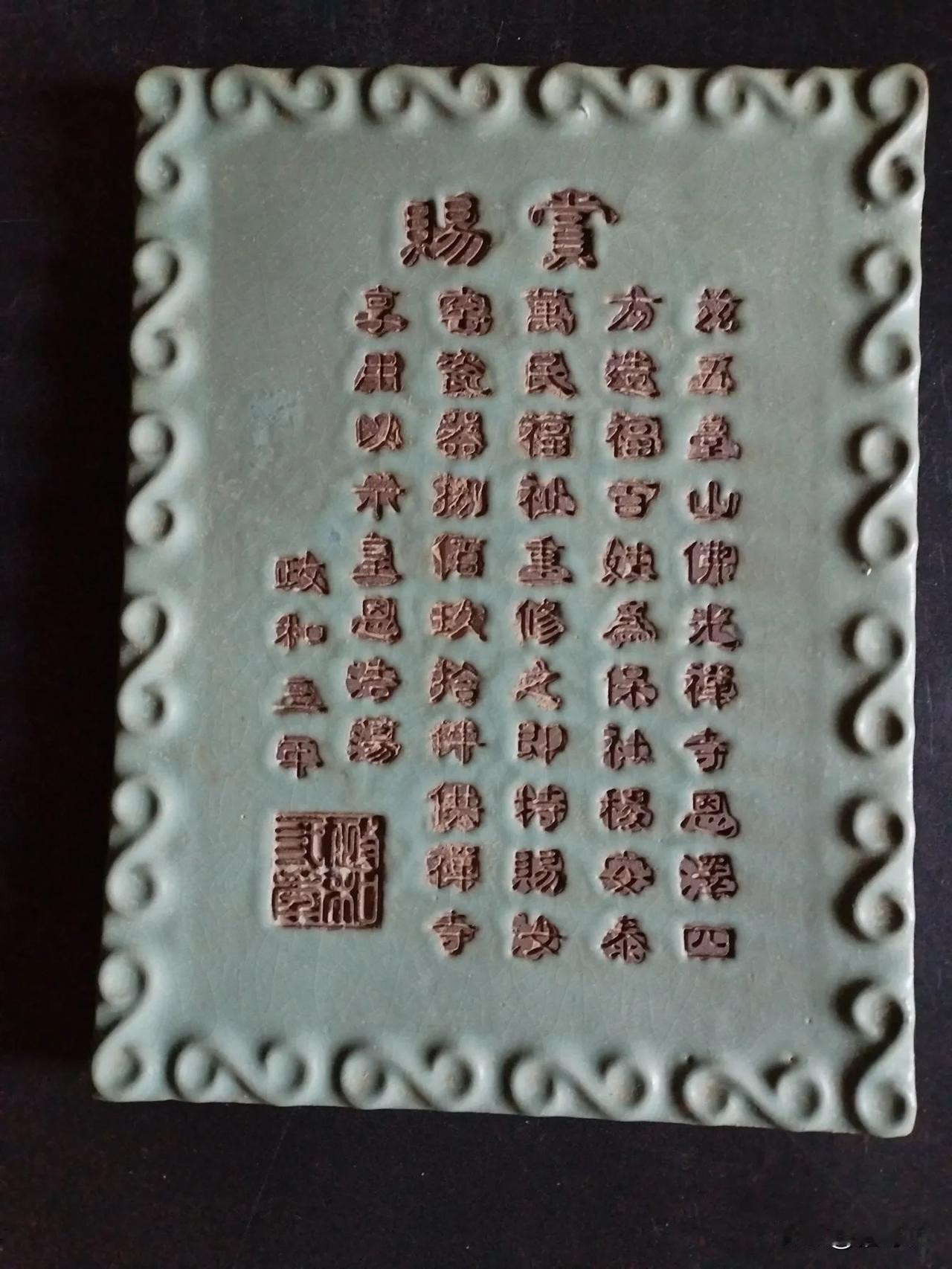

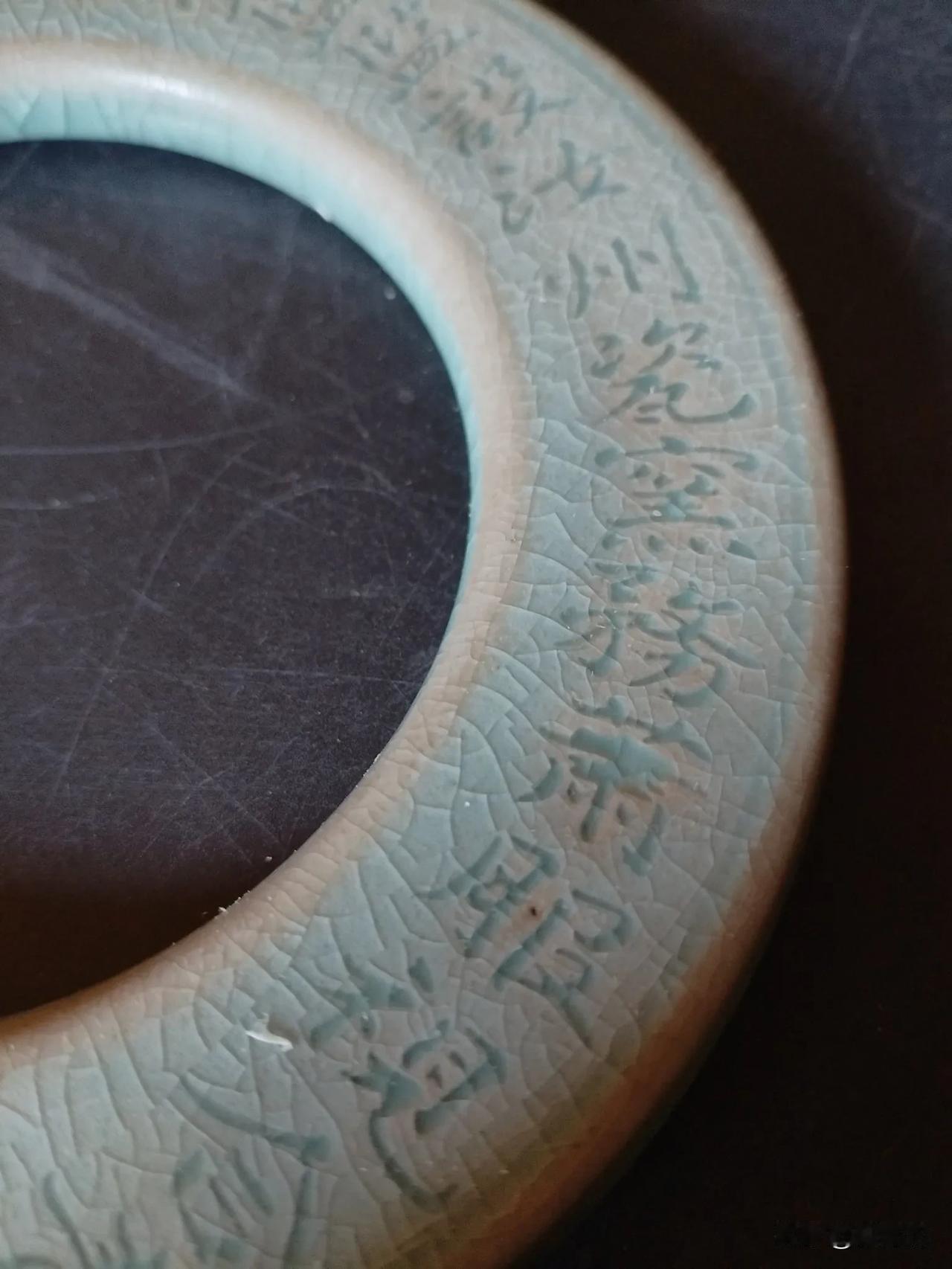

以实证破迷思:从三件汝窑珍品看汝窑存世量的重新审视 在陶瓷收藏与研究领域,"汝窑存世仅67件半"的传统论断长期占据主流。然而,当两块汝窑赏赐牌与一件汝窑试烧火照出现在公众视野,这一固化认知受到了强有力的冲击。这些珍贵实物不仅承载着宋代制瓷工艺的密码,更成为破解汝窑存世量谜题的关键钥匙。 一、三件汝窑珍品的实证价值解析 汝窑赏赐牌:宫廷制度的物质见证 两块汝窑赏赐牌造型规整,釉色呈现出典型的天青色,釉面开片细腻自然,符合汝窑"雨过天晴云破处"的美学特征。牌面刻有的"賞賜"字样及具体赏赐内容,如"汝州瓷山佛光禅寺恩澤"等记载,清晰记录了宋代宫廷对寺院的赏赐制度。从工艺角度看,赏赐牌采用模印技法,文字线条流畅刚劲,非普通民窑所能企及。其制作规格与宫廷用瓷标准高度吻合,证明汝窑在宫廷用瓷体系中,存在特定功能的器物类型,而这类器物的存世,直接拓展了汝窑品种的认知边界。 汝窑试烧火照:制瓷工艺链的关键一环 试烧火照作为制瓷过程中的重要工具,承载着特殊的历史信息。这件火照保留了完整的试烧痕迹,其胎体配方、釉料成分与已知汝窑标准器具有一致性。火照上刻划的试烧记录文字,虽历经岁月略显斑驳,但依然可辨部分关于火候、釉料配比的信息。它的存在,不仅填补了汝窑烧制工艺研究的实物空白,更暗示了汝窑烧造过程中存在大量未被记录的实验性器物。这些试烧器物虽非成品,但作为汝窑生产体系的组成部分,从侧面证明了汝窑实际烧造数量的庞大。 二、对汝窑存世量认知的颠覆性冲击 打破传统统计的局限性 传统"67件半"的统计,主要基于清宫旧藏与20世纪中期海外已知收藏。但这两块赏赐牌与试烧火照,显然未被纳入早期统计范畴。它们的出现,暴露出传统统计的时代局限性——既未涵盖民间遗存,也未涉及考古新发现。宋代宫廷赏赐制度具有广泛性,除了已知的宫廷收藏,大量汝窑器物通过赏赐、贸易、战乱流散等途径分布于更广阔的范围。这三件珍品,正是民间遗存体系中的典型代表,证明汝窑存世量统计必须突破固有框架。 揭示汝窑生产体系的复杂性 试烧火照的存在,揭示了汝窑烧造并非单一、少量的生产模式。瓷器烧造过程中,试烧是常规工序,一件火照背后可能关联着成百上千件试烧器物。而赏赐牌的制式化生产,也证明汝窑在特定需求下具备规模生产能力。结合宝丰清凉寺等窑址考古发现的海量瓷片堆积,可推断汝窑从原料开采、试烧实验到成品生产,已形成完整的产业链条,其实际产出量远超过传统认知。 三、推动汝窑研究范式革新的时代意义 这三件汝窑珍品的现世,本质上是对汝窑研究范式的一次革新呼吁。它们提醒学界与收藏界:汝窑研究不应局限于传世精品的赏鉴,更应关注其生产链条、流通路径与存世全貌。民间遗存、窑址考古发现、历史文献中的蛛丝马迹,都应纳入存世量研究的体系。唯有构建多维度、跨学科的研究框架,才能更接近汝窑存世量的真实图景。 当我们以这两块赏赐牌和一件试烧火照为镜,看到的不仅是汝窑工艺之美,更是对历史认知边界的突破。它们有力证明:汝窑存世量远非"67件半"所能定义。这不仅是对宋代制瓷文明丰富性的再发现,更是对所有致力于探索历史真相的研究者的深刻启示——在文物遗存的世界里,每一次新发现都可能改写固有认知,而我们对古代文明的探索,永远在路上。

隅翁

汝窑青器存世可能不止数十件,但拿这般明显现代臆造的来说事不行的