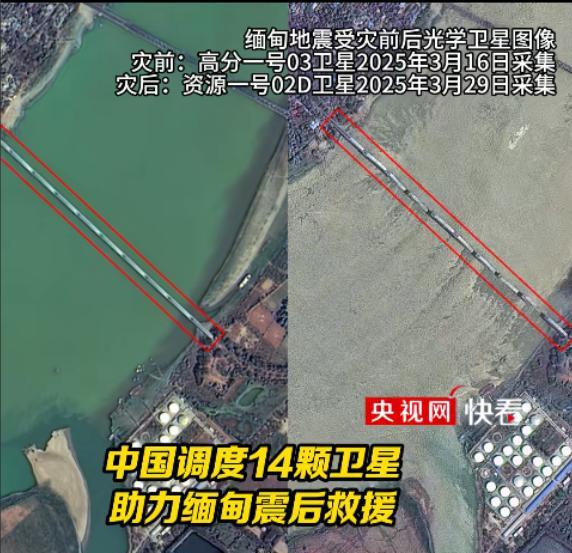

缅甸地震,中国卫星又偷偷露了一手,估计老美又要睡不觉了! 3月28日缅甸中部突发7.7级强震,当国际社会还在为灾情揪心时,中国航天人已在太空悄然展开一场无声的"救援战役"。 14颗遥感卫星24小时轮班值守,将灾区每一寸土地的伤痕精准投射到地面指挥中心。那些被震碎的民宅瓦砾、扭曲的桥梁钢筋,甚至军政府大院里晾晒的军官制服,都在高清卫星图上纤毫毕现。这不是科幻电影,而是中国航天人用硬核科技书写的"太空救援日志"。 这场卫星救援的背后,是中国航天69年厚积薄发的技术沉淀。从1956年钱学森提交《建立国防航空工业意见书》,到1970年"东方红一号"划破天际;从2003年神舟五号载人飞天,到2024年嫦娥六号月球采样返回,中国航天人用一代人的青春接力,完成了从"跟跑者"到"领跑者"的蜕变。 当某些国家还在纠结是否对华技术封锁时,中国卫星早已实现从厘米级到毫米级的分辨率跨越,让地球任何角落的秘密都无处遁形。 最耐人寻味的是这些卫星图像的"意外收获"。当西方媒体还在质疑中国航天的"民用性质"时,缅甸军政府指挥部的日常细节却被意外曝光。这种"误打误撞"的精准度,恰似中国航天发展的缩影——从最初的"两弹一星"保家卫国,到如今的"一带一路"太空铺路,中国航天始终在服务国家战略中实现技术突破。那些曾嘲笑中国"航天无用"的论调,在缅甸灾民获救的数字面前,显得格外苍白无力。 更值得关注的是这场太空行动背后的战略博弈。当14颗中国卫星在缅甸上空组网时,太平洋彼岸的某些国家想必彻夜难眠。毕竟,这种"即拍即传"的实时监控能力,早已超越了传统救灾范畴。 从南海岛礁建设到极地科考,从跨境反恐到国际维和,中国航天正以肉眼可见的速度重塑全球安全格局。那些曾垄断太空话语权的国家,或许从未像今天这样深刻体会到"中国天眼"的分量。 站在人类命运共同体的高度看,这场卫星救援更具象征意义。当中国资源卫星应用中心将16景灾后数据共享给国际社会时,我们看到的不仅是大国担当,更是科技向善的力量。 从汶川地震时的"北斗短报文"救命,到尼泊尔救灾时的"太空传音",中国航天始终在证明:最尖端的科技,应该用来守护最平凡的生命。 此刻,当我们为中国航天的又一次突破欢呼时,不妨思考:在这个风云变幻的时代,中国航天的下一个"十年跨越",会给世界带来怎样的惊喜?当某些国家还在太空部署武器时,中国航天人却在为全球减灾绘制"数字地图",这种文明维度的差异,是否正在书写人类文明新的范式?