1957年8月中旬的一天,周扬对前来参加作协党组扩大会的冯雪峰说:“叫你来,就是要告诉你,也要把你拿出来批判,同批判丁玲、陈企霞一样。”

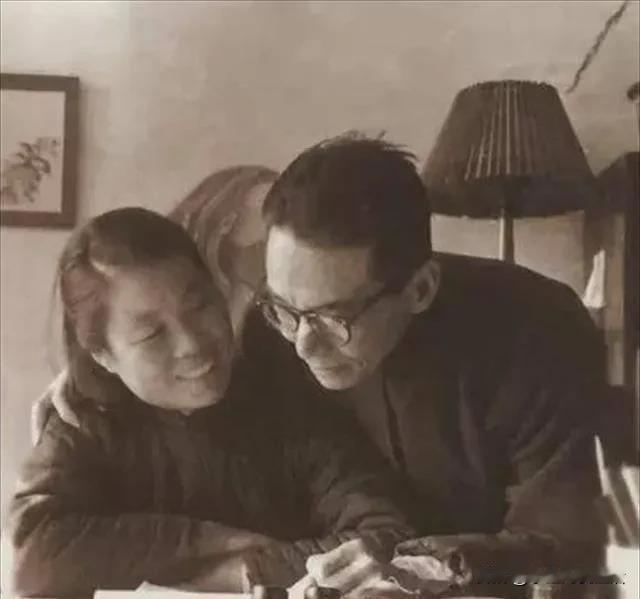

冯雪峰这个人,说起来是个硬核的文学斗士。1903年出生在浙江义乌,家里不算富裕,但从小就喜欢读书写字。20年代,他受到新文化运动的洗礼,投身文学,还跟鲁迅成了朋友。鲁迅那时候可是个大V,冯雪峰能跟他混在一起,说明他有想法、有才华。后来,他加入共产党,把笔杆子当成武器,为革命写文章、搞创作,算是把青春和热血都献给了理想。

30年代,他跑去上海,搞左翼作家联盟,组织了一帮人跟国民党对着干。那时候日子不好过,随时可能被抓,但他愣是咬牙坚持下来了。抗战爆发后,他又辗转各地,写文章鼓舞士气。可以说,冯雪峰这辈子没啥私心,就是一门心思为信仰奋斗。到了50年代,他已经是文坛老将,担任过《文艺报》主编,还在作协里有点地位。可谁也没想到,这么一个老实巴交的“革命螺丝钉”,居然会被推到风口浪尖。

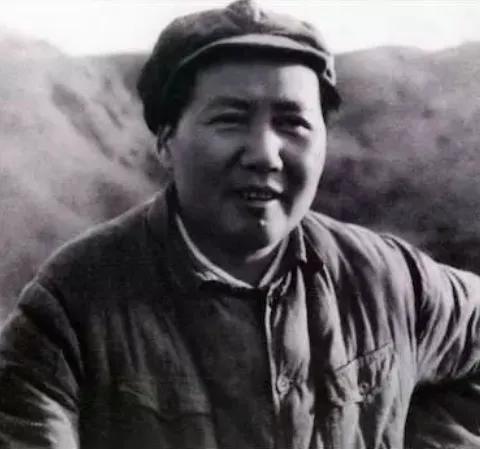

要搞清楚冯雪峰为啥被批判,得先看看1957年是个啥年景。那时候,新中国刚成立没几年,大家都想着大干一场,把国家弄得红红火火。1956年,毛主席提出“百花齐放、百家争鸣”,鼓励知识分子提意见。结果呢,1957年初,真有人放开了说,像丁玲、陈企霞这些文人,写了些文章,批评官僚作风和社会问题。领导一看,这不行啊,说好的提意见,怎么变成“右派”找茬了?

于是,反右运动就来了。1957年夏天,全国上下开始揪“右派分子”,文坛首当其冲。丁玲、陈企霞这些敢说话的,早就被盯上了。冯雪峰跟她们关系近,又是个耿直性子,自然也跑不掉。周扬那句话,表面上是通知,实际上是宣判——你冯雪峰,别以为资历老就能躲过去,这回得跟你算总账。

周扬是谁?他是50年代文坛的大佬,作协的头头,管着文艺界的一亩三分地。他跟冯雪峰其实早就有过节。30年代,两人都在上海搞左翼文学,但路子不太一样。冯雪峰跟鲁迅走得近,崇尚独立思考;周扬呢,更像是组织派,凡事听上面的。鲁迅活着的时候,周扬没少被鲁迅diss,冯雪峰自然也站在鲁迅这边。这梁子就算结下了。

到了50年代,周扬爬上了高位,手握大权。反右一来,他得表忠心,拿几个人出来当典型。丁玲、陈企霞是明面上的目标,但冯雪峰这个老资格,资历深、影响力大,不弄倒他,周扬怕压不住阵脚。更何况,冯雪峰性格耿直,平时说话不留情面,可能早就让周扬不爽了。这次批判,说白了就是公报私仇加政治任务双管齐下。

冯雪峰到底犯了啥错?翻开历史档案,批判他的理由挺牵强。有人说他“右倾”,因为他跟丁玲关系好,支持过她的一些观点。还有人说他“反党”,拿他早年写的文章挑刺,说他思想有问题。可细看下来,这些罪名站不住脚。冯雪峰一辈子忠于党,文章里也没啥出格的东西。真要说他有啥毛病,可能就是太老实,不会拍马屁,也不懂得低头。

那时候的批判会,就是一场批斗大戏。会上有人带头喊口号,底下跟着起哄,证据不重要,重要的是把人搞臭。冯雪峰被扣上“右派”帽子,工作没了,名声毁了,连家人都跟着受牵连。这哪是讲道理,分明是整人。

更让人唏嘘的是,冯雪峰没倒下。被批判后,他被下放到浙江,日子过得苦,但他没抱怨。60年代,他还试着写点东西,虽然发表不了,但他那股韧劲还在。1976年,他去世时,名誉还没恢复。可到了1979年,上面终于给他平反,说之前的批判是错的。这时候,他人都没了,正义来得太迟。