1968年,10000名中国军人乔装打扮,隐姓埋名进入巴基斯坦,他们此行的目的只有一个,那就是执行一项绝密任务:1601工程!

1968年,世界冷战正酣,美苏两大阵营对峙,国际局势紧张。中国作为新兴力量,周边环境复杂,尤其是与印度的关系因边境冲突而恶化。与此同时,巴基斯坦作为中国的邻国和盟友,地位愈发重要。两国在对抗外部压力时,逐渐形成了紧密的战略合作。

为了打破地理阻隔,加强经济和军事联系,中国决定启动一项重大工程——修建一条连接新疆和巴基斯坦北部的公路。这就是“1601工程”的由来,也就是后来的喀喇昆仑公路。

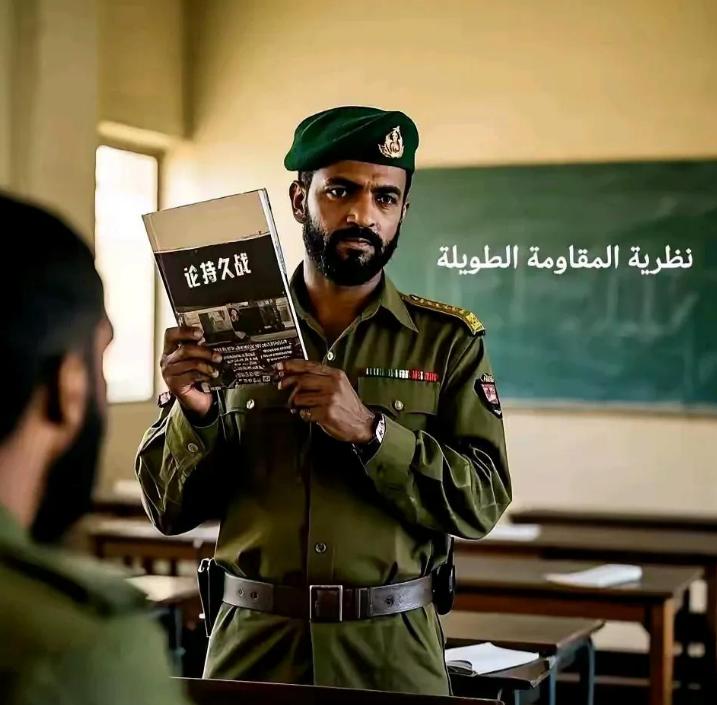

“1601工程”不是普通的修路任务,而是带有高度战略意义的军事行动。中国从全国抽调了10000名军人,涵盖工程师、工兵、测量员等多个专业。这些人经过严格筛选,不仅技术过硬,还得意志坚定。

他们被集中起来,接受数月的秘密培训。培训内容包括巴基斯坦的风土人情、基本语言,以及如何伪装身份融入当地。为了保密,他们被要求切断与家人的联系,甚至对外宣称是去执行“特殊任务”。培训结束后,他们化整为零,伪装成商人、农民、工人,分批潜入巴基斯坦。

进入巴基斯坦后,这些军人带着工具和设备,混在商队或民工队伍中,悄然前往指定地点。他们尽量低调,避免引起注意。有的小组驻扎在偏远小镇,有的深入山区,表面上干着普通活计,实则为工程勘测和前期准备忙碌。整个行动高度保密,连巴基斯坦的普通民众都不知道这些“外来者”的真实身份。他们的任务是摸清地形、绘制路线图,为后续大规模施工铺路。

“1601工程”的核心目标是修建喀喇昆仑公路。这条路全长1224公里,起点在新疆喀什,终点在巴基斯坦北部城市吉尔吉特,穿越喀喇昆仑山脉。山脉平均海拔超过5000米,地形险峻,气候恶劣,施工难度极高。工程正式启动后,军人组成的施工队开始进驻。他们面临的第一大难题是自然条件:高海拔缺氧,冬季严寒,夏季还有雪崩和滑坡威胁。加上物资匮乏,很多时候只能靠人力搬运石头、开凿隧道,效率低下。

修建过程中,牺牲在所难免。统计显示,共有数百名中国军人因事故或疾病长眠在这片土地上。尽管如此,工程从未停工。施工队日夜奋战,用最原始的工具一点点推进。为了加快进度,巴基斯坦方面也派出了支援力量,提供物资和人力,双方配合逐渐默契。

经过十余年的努力,喀喇昆仑公路在1978年全线通车。这条路不仅是一条交通线,更是一条战略生命线。对巴基斯坦来说,它打破了北部山区的封闭状态,商贸和人员流动大大增加,经济活力被激活。对中国而言,这条路增强了与南亚的联系,提供了一条通往印度洋的潜在通道。更重要的是,它巩固了中巴之间的信任与合作,成为两国友谊的象征。通车后,沿线贸易额逐年增长,边远地区的村民也能通过这条路接触外界。

喀喇昆仑公路的成功,离不开两国人民的共同付出。中国军人用汗水和生命铺就了这条路,而巴基斯坦当地人也提供了关键支持。比如在物资紧缺时,不少村民自发捐献粮食,甚至加入修路队伍。两国在合作中建立的深厚情谊,延续至今。如今,这条公路被誉为“中巴友谊之路”,每年都有人专程探访,缅怀那段艰难岁月。

从战略角度看,喀喇昆仑公路让中巴在冷战中拥有了更多主动权。它不仅是一条经济通道,还为后来的“一带一路”倡议奠定了基础。文化上,两国通过这条路加深了交流,相互了解更多。今天,公路沿线的商贸活动依然繁忙,成了连接两国人民的重要纽带。

参与“1601工程”的军人,大多在任务完成后回归平凡生活。他们很少对外提起这段经历,但内心深处,那段岁月难以忘怀。有人回到故乡务农,有人继续在部队服役,他们的故事散落在民间,成了历史的一部分。而巴基斯坦的村民,也通过口口相传,记住了那些沉默寡言却干劲十足的“外乡人”。