小米正式回应SU7高速碰撞爆燃事故

【小米SU7高速事故深度分析:人机协同失效的警示】

3月29日的小米SU7德上高速事故,暴露了智能驾驶技术与人为操作的协同短板。结合官方数据和行业经验,事故原因可能如下:

1️⃣ NOA系统效能存疑

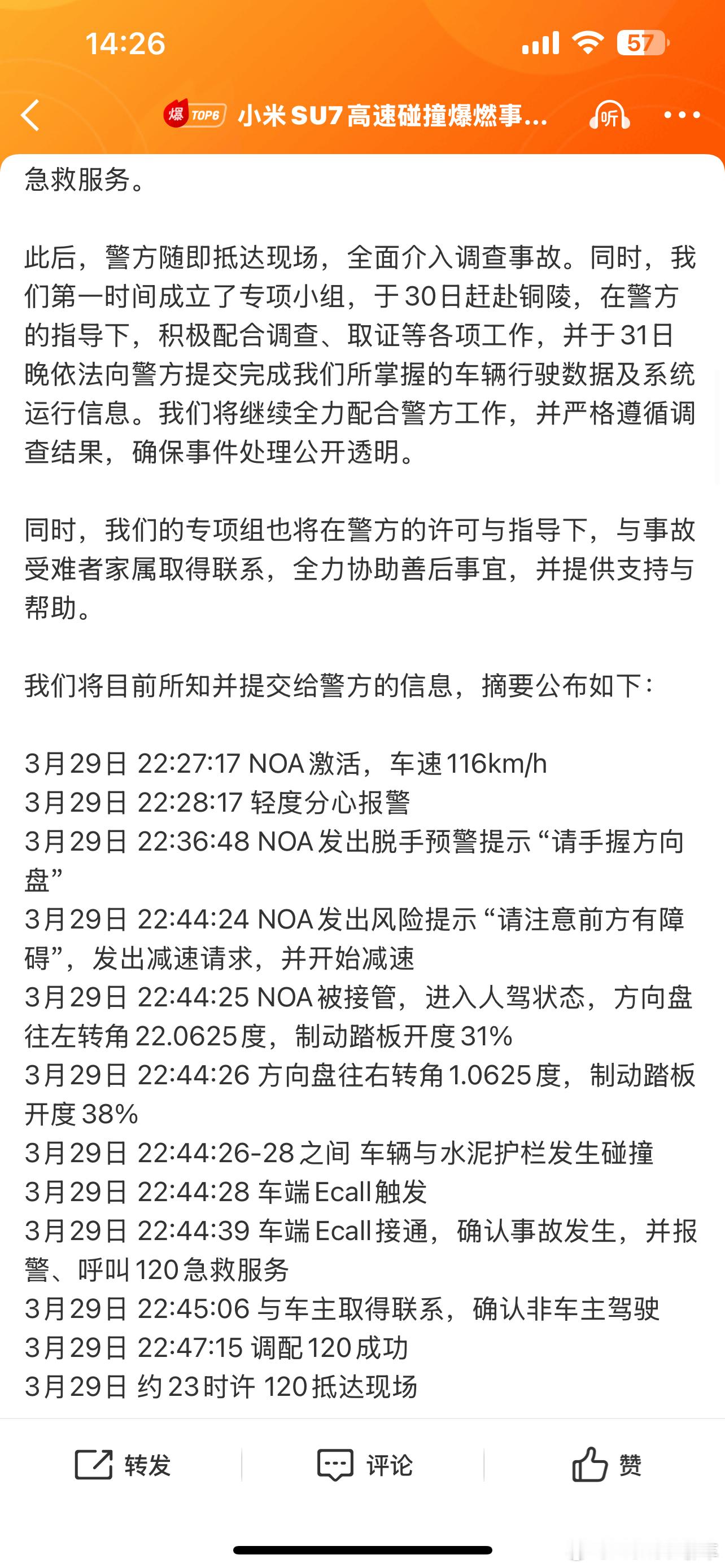

• 减速不足:系统检测障碍物后,1秒内仅从116km/h降至97km/h(减速度5.3m/s²),低于行业AEB标准(8-10m/s²)。若系统能全力制动或更早介入,或可降低撞击烈度。

• 感知局限:施工路段改道后,静止水泥桩可能未被传感器准确识别为高风险障碍物,暴露算法对非标场景的适应性不足。

2️⃣ 接管机制设计缺陷

• 时间窗口过短:从系统预警(22:44:24)到驾驶员接管(22:44:25)仅1秒,远低于人类平均反应时间(2.5秒),变相“逼迫”驾驶员仓促操作。

• 人机权责模糊:接管后系统未提供制动辅助(如协同制动),且驾驶员制动踏板开度仅31%-38%,凸显“人机共驾”模式下的责任衔接漏洞。

3️⃣ 驾驶员经验与路况叠加风险

• 非车主驾驶:涉事车辆驾驶人非车主,或存在对车辆性能不熟悉的问题。

• 复杂施工环境:改道逆向行驶、夜间视野等外部因素,进一步放大了系统与人为操作的失误概率。

启示:智能驾驶绝非“零责任”技术。车企需优化系统冗余(如强化AEB高速制动能力)、明确人机交互边界,并加强用户培训。消费者亦需清醒认知:辅助驾驶≠自动驾驶,手握方向盘仍是底线。

愿逝者安息,真相早日明晰。技术向善,安全无价。🔍🕯️