你经历过月嫂下户/育儿嫂离职的分离焦虑吗?

你会嫉妒孩子和奶奶/姥姥更亲吗?

你会困惑为什么孩子爸爸只陪孩子一点点时间,但孩子却很喜欢跟爸爸玩吗?

这些问题看似是孩子和别人的关系,实际都在指向母婴关系。

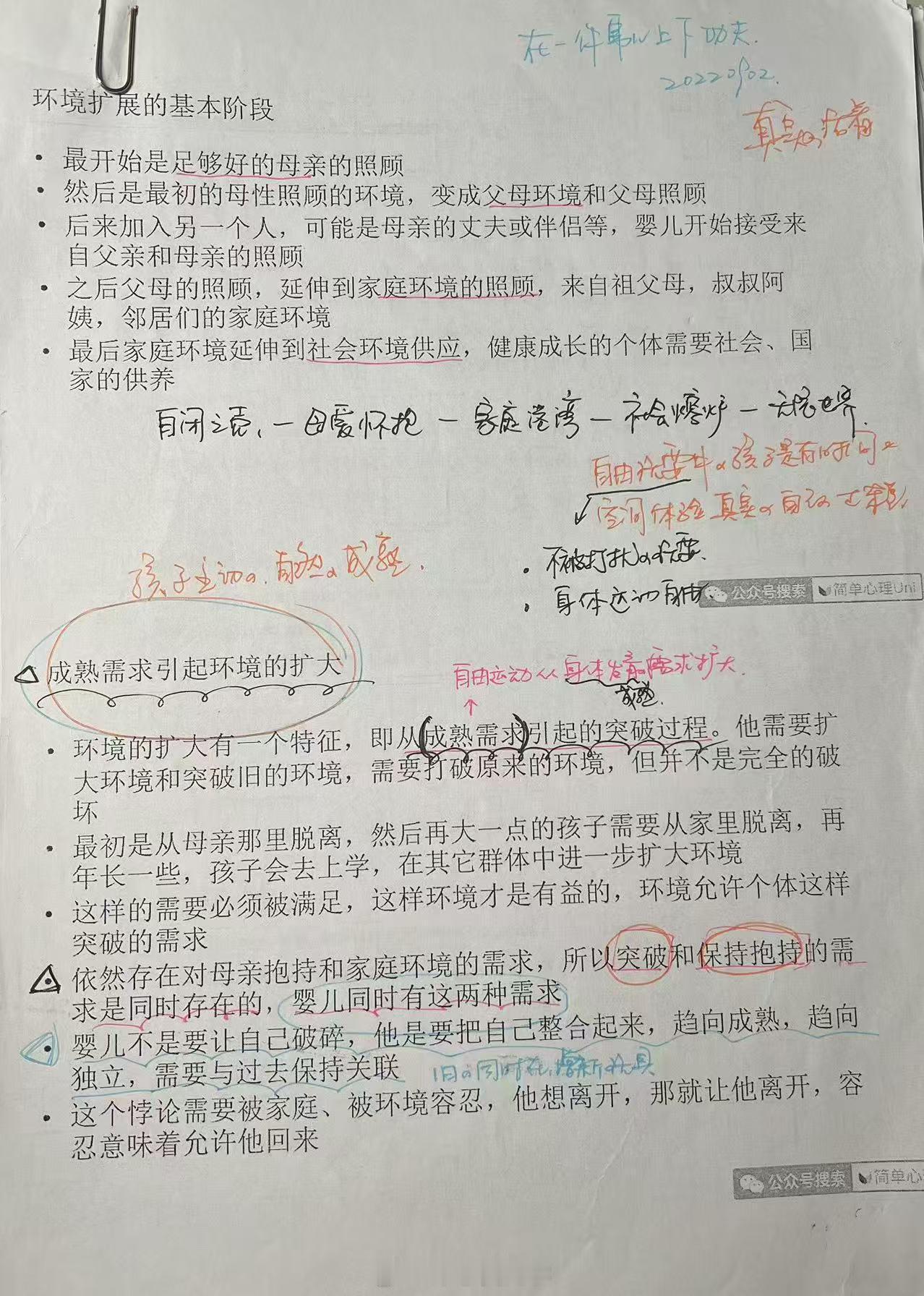

我们观察课上高老师分享了一张图,皮克勒建议的新生儿成长过程,先是母婴一对一,足够稳定后,引入父亲,再延伸到祖父母、叔叔、阿姨……后面从家庭到学校,再进入社会。

这是一个理想的环境,孩子会由最稳定的母婴关系建立,去拓展到其他人的关系。世界上最核心的关系就是母婴关系,一切关系都是母婴关系的拓展。

在实践中,新生儿和小婴儿在单一、稳定、温和、始终如一的照料,更加稳定、规律、建立节奏和自己的尺度。

现在我们一方面认识到了“母职惩罚”,在想尽一切办法减少妈妈的负担。像我们现在很多妈妈会请“月嫂”,去月子中心,出生即托管,很多妈妈会在月嫂/育儿嫂离开的时候陷入惶恐。

另一方面请大家想一想,完全不受母职惩罚的反面是什么——生殖狂马斯克,只生不养。除了孩子的数量,他真的能从生育和养育中获得什么吗?自我会因为养育照料一个孩子获得新的启示和成长吗?

所以作为妈妈,我们要和孩子建立连接,不惧链接。不用怕孩子不黏自己,也不用怕孩子太黏自己,如果你用爱和照料和高质量的教育去托举孩子,你的自我也会被托举起来,成为妈妈即成为更好的自己。

回到两个问题,月嫂走了妈妈感到惶恐,第一是在心态上把握住:没有人比你更能搞定孩子,在我群里的妈妈们,学识见识比月嫂和育儿嫂高出几个级别。第二是在实务上,用规律的方法对待孩子,建立日常 routine,就能读懂孩子——该喝奶了、该困了、还是不舒服、无聊了。

另一个是担心孩子和自己不亲,和奶奶/姥姥/爸爸更亲。孩子会认定一个主要照料者,谁带孩子多时间长会自动依附。但是妈妈和孩子之间的链接和关系既是与生俱来的,又是独一无二需要后天培养的。

如果孩子和其他人更亲近,恭喜你,你的孩子能接收来自不同家庭成员的爱和滋养,同时说明你有时间能够去发展自己,还能用更好的精神面貌来深度、高质量陪伴孩子每天 1-2 小时——如果你是孩子,你会更喜欢一个疲惫没有力气能量枯竭爱发脾气被养育困住的 24 小时在线的妈妈,还是能够看见他、满格电时时陪他都很温柔虽然时间不足够的妈妈呢?后者就是某些场景下,“孩子爸爸不咋带娃但更受欢迎”的原因吧。

虽然每个孩子都希望有一个 24 小时满电永远温柔笑意满满的妈妈,但是我们做不到,我们不是超人。

虽然皮克勒如此强调早期新生儿一对一的母婴照料关系,但是让我们放回皮克勒的发源地——匈牙利的福利院,都是孤儿,被护士们稳定如一用同样的照料方式培养依然养育的很好。

照料者一定是妈妈吗?不是。孩子一定需要妈妈吗?不是。是我们需要照料孩子,去建立关系,重新养育自己,理解生命的本质。

我在没生孩子之前觉得自己已经到头了,除了业务能力,没有哪儿能提高了。生孩子之后通过和孩子建立关系,我又重新去成长了,对自己和世界的认识更深了。

所以在成为妈妈的路上,我们还是和孩子再一起学习吧。大家已经是人群中的关注孩子重视孩子的那部分了,无论怎么样,相信自己,相信你的孩子,你们都会成长的很好。

便便、红屁股、吐奶、出嗝是新手妈妈眼前的“实务”,但是我们底层最重要的是【关系】本身。

要看见树木,也要看见森林。也提醒大家,家庭关系的和谐是孩子成长和自己发展事业的根本,就像健康是一个人成就的根本。面子是大家出门赚多少钱什么 title,里子是家和万事兴。尊重并且珍惜帮你一起养育的家庭成员,建立良好的沟通机制,有利于长久发展。

能沟通尽量沟通,包容理解,不能沟通的就只能请对方离开。

如果长辈做的不尽如人意怎么办?皮克勒一开始都是福利院的孤儿,但是会注重照料者的培训,虽然是不同的人带孩子,但具有一致性。

在多人照料的情况下,尽可能用一致的照料方案和日常节奏是最好的。

有些长辈做不到,也不用强求,人是有弹性的,允许容错,妈妈做好接住孩子的底,收住了就好。

就像是英语口语的教学过程里,很多家长都是有中式口音的,但是孩子如果吸收大量的正音的输入,最终孩子的英语口语是自动纠音的。

不必担心孩子和谁更亲,也不用担心自己陪孩子的时间太少。归根结底妈妈稳住了,就是孩子的锚,充满信任的母婴关系将是孩子的帆,允许他去向远方,不惧风和浪。