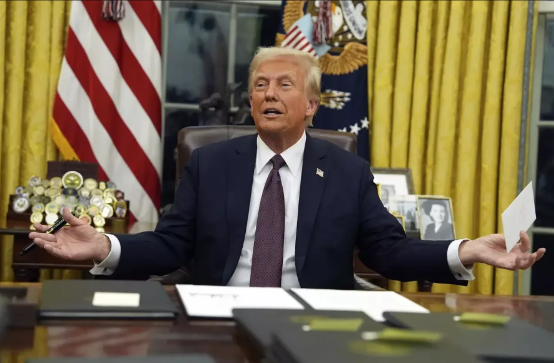

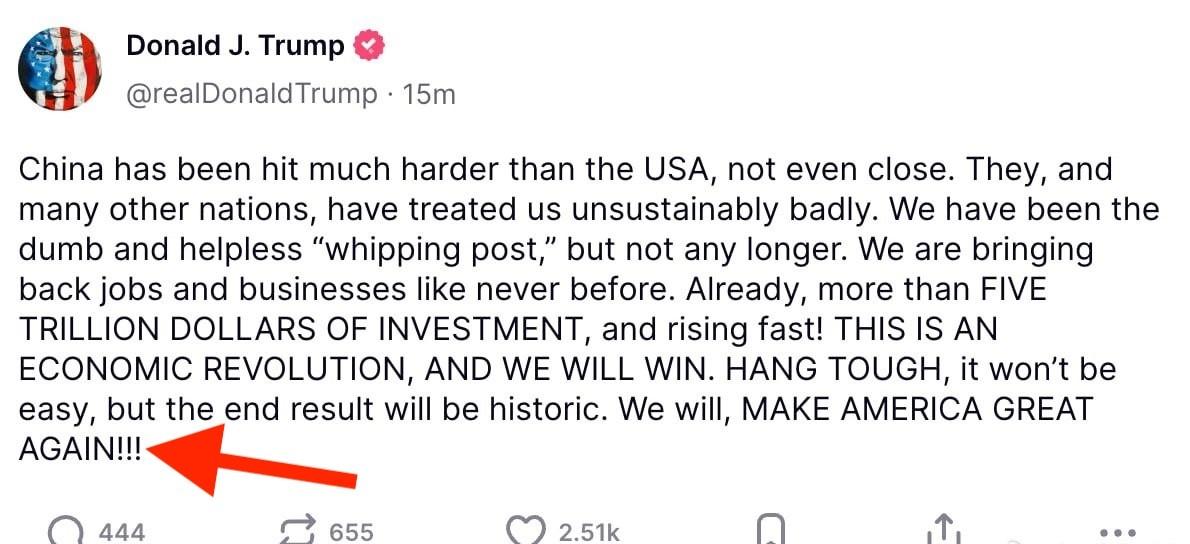

2015年的瑞典,屠呦呦受邀发表演讲,可由于话筒线不够长,只能弯着腰讲话,当瑞典医学家安德森看到之后,直接单膝下跪甘心充当话筒架,当演讲结束安德森汗如雨下,可当面对屠呦呦时依旧是一脸敬意,因为他明白青蒿素对这个世界,到底意味着什么。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 2015年的瑞典,斯德哥尔摩的颁奖大厅内气氛庄重而热烈,84岁的屠呦呦身着简朴旗袍,走上讲台准备发表诺贝尔获奖演讲,然而当她开始致辞时,却发现话筒线不够长,只能微微弯腰努力靠近话筒。 这时,瑞典医学家扬·安德森快步上前,做出了一个出人意料的举动——他单膝跪地,双手举起话筒,静静地为屠呦呦服务,整整30分钟,他汗流浃背,身体僵硬,却始终保持着这一姿势,直到演讲结束。 当他起身时,满脸的汗水掩不住对屠呦呦的敬意,这一幕感动了在场所有人,也让人们不禁思考:安德森为何如此?他明白青蒿素对这个世界意味着什么。 屠呦呦的科学之路始于一场童年的病痛,小时候,她曾感染疟疾,那种痛苦和无助在她心中留下了深刻印记,正是这份经历,让她立志要找到对抗这一顽疾的方法。 1969年,她加入了国家“523”抗疟项目,肩负起寻找新药的重任,那时的科研条件极为艰苦,经费短缺,设备简陋,但她没有退缩,她带领团队查阅了大量中医古籍,最终在一本东晋医书《肘后备急方》中找到了灵感——青蒿或许能治疟疾。 经过无数次实验,1971年,他们成功从青蒿中提取出青蒿素,这一发现彻底改变了抗疟的历史,2015年,她因此成为中国首位获得诺贝尔生理学或医学奖的科学家,站上了世界的舞台。 那一刻,安德森的举动并非偶然,作为诺贝尔奖评委之一,他深知屠呦呦演讲的分量,当她因话筒问题受阻时,他没有选择站在一旁,而是默默走到台前,用单膝跪地的姿态为她托起话筒。 他的汗水滴落在地,手臂因长时间举着而颤抖,但他始终没有动摇,事后,有人问他为何如此,他平静地说:“这是对一位伟大科学家的尊重。” 在他眼中,屠呦呦不仅是一位84岁的长者,更是一位用科学拯救无数生命的先驱,安德森的坚持,正是对青蒿素价值的最好诠释——这份敬意不仅属于屠呦呦,也属于她身后的科学精神。 青蒿素的意义,远超一场颁奖礼所能承载,几个世纪以来,疟疾一直是人类的梦魇,尤其在非洲和东南亚等地区,每年都有数百万人因它丧命,上世纪中叶,中国也深受其害,感染人数一度高达数千万,死亡率居高不下。 当时的抗疟药物效果有限,耐药性问题日益严重,青蒿素的出现如同一道曙光,它的高效和低副作用让无数患者重获新生,据世界卫生组织统计,自青蒿素广泛应用以来,全球疟疾死亡率大幅下降,尤其在非洲,数百万儿童因此得以存活。 每当屠呦呦在演讲中提到这些数字,安德森的目光中都充满了敬仰,因为他知道,这份成就的背后是无数个日夜的坚持。 中国的贡献并未止于发现,青蒿素问世后,中国科研人员不断优化其应用,使之成为世界卫生组织推荐的抗疟首选药物,屠呦呦的团队用事实证明了传统中医与现代科学的结合能迸发出惊人力量。 更重要的是,中国没有独享这一成果,而是积极与世界分享,通过提供药物、技术支持和培训,中国帮助许多发展中国家建立起抗疟体系,挽救了更多生命。 然而挑战并未结束,随着疟原虫对青蒿素产生耐药性,屠呦呦和她的团队又投入到新的研究中,开发出“双氢青蒿素”等新型药物,为全球抗疟事业注入新的希望,这份担当,让安德森的敬意更加坚定。 2015年的那一幕,早已超越了一场演讲的意义,安德森的单膝跪地,是对屠呦呦个人成就的致敬,也是对科学无私精神的礼赞,他的汗水和坚持,与屠呦呦数十年的奋斗交相辉映,共同勾勒出人类追求真理的模样。 青蒿素不仅是中国科学界的骄傲,更是全人类的财富,它提醒我们,面对疾病这样的共同敌人,国界可以被跨越,知识可以被共享。 屠呦呦用她的发现点亮了无数生命的希望,而安德森用他的行动传递了这份希望的温度,那一刻,科学与人性在瑞典的讲台上交汇,留下了一道永不褪色的光芒。 多年过去了,那一场景依然清晰,它激励着年轻一代投身科学,也让人们重新审视尊重与奉献的价值,屠呦呦的故事告诉我们,真正的突破源于坚持与信念,而安德森的行为则证明,伟大的成就值得最高的敬意。 青蒿素的意义早已写进人类的健康史册,而2015年的这一瞬间,则是科学精神与人文关怀的最好见证,或许,正如安德森所感受到的,青蒿素不仅治愈了身体的疾病,也在无形中治愈了人与人之间的隔阂,点燃了对未来的信心。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:钱江晚报2015-12-14《为屠呦呦单膝跪地手握话筒26分钟的主持人是位暖男》