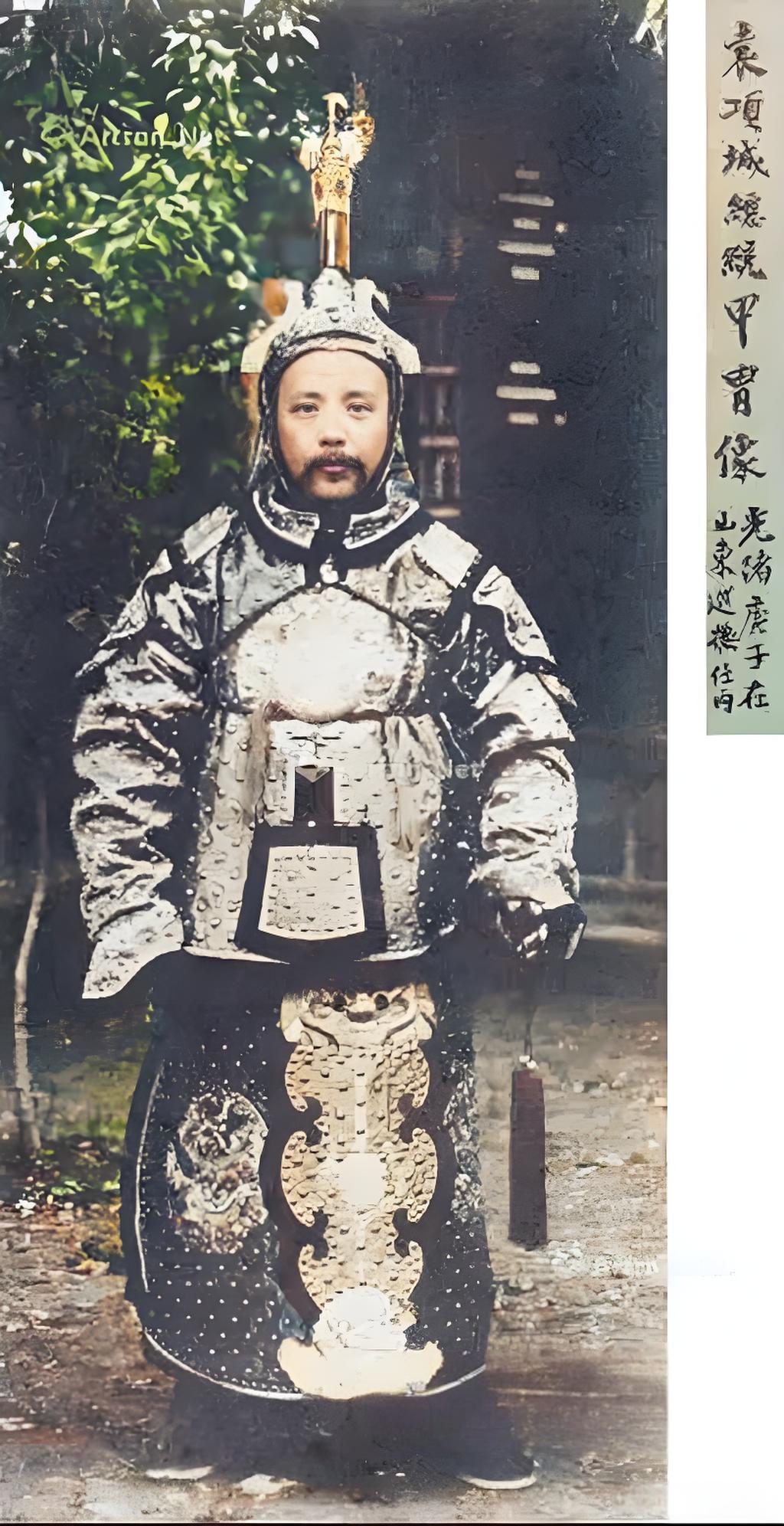

1863年,53岁的太平军沃王张乐行因叛徒出卖被俘。正要凌迟受刑,僧格林沁却说,先把他的儿子张憙刮了。刽子手一边用利刃行刑,一边将割掉的肉强行塞到张乐行的嘴里。张憙哀嚎之后,是张乐行的妻子,最后才轮到了张乐行自己。 张乐行一直从事贩盐与开设赌局等生意,与地方官府的矛盾积压日久。 在目睹社会动荡与贫苦百姓的疾苦后,张乐行逐渐意识到,单靠自家生意的维持无法满足他的渴望。 于是,他决定与一群志同道合的盐贩联手。 1851年,张乐行集结了一支农民军,正式举起反旗,与清朝政府宣战。 起初,他的队伍主要由本地的贫苦农民和商人组成。 一个以“捻”为主要符号的民众军队开始兴起。 1852年,张乐行与其他捻军领袖结盟,共同制定了军规和战斗计划。 张乐行的起义得到了不少当地民众的支持。 通过劫掠盐商和攻击官府,捻军迅速获得了大量资源。 他们并不是一个固定的组织,而是由一些本地百姓组成的散兵游勇,主要活动在淮北一带。 这些捻子们平时务农,但一旦有机会,就会聚集起来进行抢劫或走私等活动。 1852年,张乐行在雉河集举办了规模空前的结盟大会,宣布自己为“大汉明命王”。 他的势力甚至一度攻入河南开封府。 然而,由于内外夹击,捻军的局势不容乐观。 1852年,张乐行与袁甲三在亳州展开激烈交战,由于叛徒的投降,捻军遭到重创,张乐行仅带少数骑兵勉强逃脱。 1856年,在李秀成的邀请下,张乐行带领7万兵马加入太平天国。 是在兵力短缺的情况下,他的捻军成了太平天国的一支重要力量。 到同治四年,捻军的兵力达到二十万,活动范围遍及安徽、山东、苏州、陕西等多个省份。 不同于传统的步兵队伍,捻军巧妙地利用淮北平坦的地形,创造了一支高度机动的骑兵部队。 他们的骑兵并不拘泥于马匹,任何牲口都可以作为坐骑,甚至出现两人同骑一匹的情形。 捻军能够在短时间内进行远程奔袭。 1858年,他协同太平天国军队在三河镇取得了重大胜利,成功阻止了湘军的北进。 1860年,张乐行被封为“沃王千岁”。 然而,张乐行也逐渐感受到了来自内部的不满。 他认为,太平天国的领导层尤其是陈玉成和李秀成并未真正尊重捻军的贡献,反而频繁从捻军中挑选精锐人才。 尽管如此,张乐行依然选择与太平天国保持合作关系。 1863年,清朝展开了大规模的围剿,僧格林沁等清朝将领调集重兵。 在一次遭遇战中,捻军的蓝旗首领李勤邦背叛了张乐行,将他出卖给了清朝,导致张乐行全家被俘。 清朝当局决定对张乐行及其家人进行极刑处置。 张乐行在行刑过程中坚持沉默,僧格林沁命令人将张乐行的儿子尸体塞进他嘴里,然而,张乐行仍旧未发一声,而清军则将他的家人一一处死。 张皮绠幼年家境贫寒。 他的父亲与兄长参与了捻军起义,而他因年纪尚小,被母亲带着逃避战乱。 捻军首领张乐行在1863年被出卖致死后,张皮绠随母亲逃往亲戚家中躲避清军的迫害。 1864年,年仅15岁的张皮绠投身捻军,成为了张乐行侄子张宗禹麾下的一名士兵。 僧格林沁曾在战斗中屡次获胜,甚至生擒太平天国北伐军的统帅林凤祥。 然而,他在亳州一带实行的“三光政策”,让许多无辜百姓惨遭毒手。 1865年,张皮绠与捻军一同追击僧格林沁时,僧格林沁因形势危急,准备逃入麦田藏匿。 然而,张皮绠发现了其藏身之处。 张皮绠迅速接近并将僧格林沁斩杀。 清朝在僧格林沁死后采取了针对性的反游击策略,通过建立“查圩”政策,切断捻军与民众的联系,并且将当地居民集中起来。 此外,清政府还利用“良民册”迫使乡绅站队。 最终,捻军在这种高压政策下逐渐失去了支持。 与此同时,张皮绠母亲因病去世,父亲和哥哥也在战斗中先后阵亡。 张皮绠决定离开军队,返回家乡。 回到家乡后,他更改了自己的名字,称为张凌云。 凭借之前积累的财富,他在涡阳买了房产,开设了粮铺,还经营酒厂和油坊,生意逐渐兴隆。 然而,清朝政府并未放过他,为了给僧格林沁报仇,山东巡抚丁宝桢派遣了三名暗探,暗中寻找张皮绠的踪迹。 这些暗探化名为商贩,潜伏在涡阳数月,最终在一次偶然的机会中与张皮绠同住在一家酒店。 酒后失言的张皮绠在与他们的交谈中,露出了自己的真实身份。 暗探们迅速将他捉拿归案,并在他的家中找到了一颗朝珠。 张皮绠最终被押往济南,遭到凌迟处死。

十加十

开赌场的也不是什么好东西,死的不冤