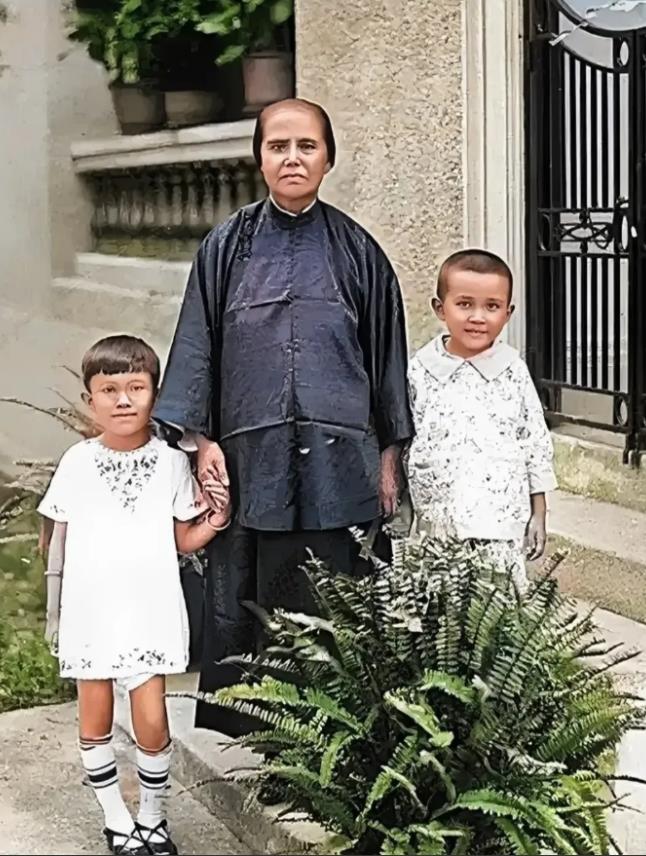

30年代,中山先生的原配卢慕贞,拉着两个孙子,外出散步时,留下的一张老照片,虽然她的双脚被束缚在旧时代的裹足布里,无法识文断字,但她身上却具备了中国女性特有的正直、善良、慈爱和深明大义。

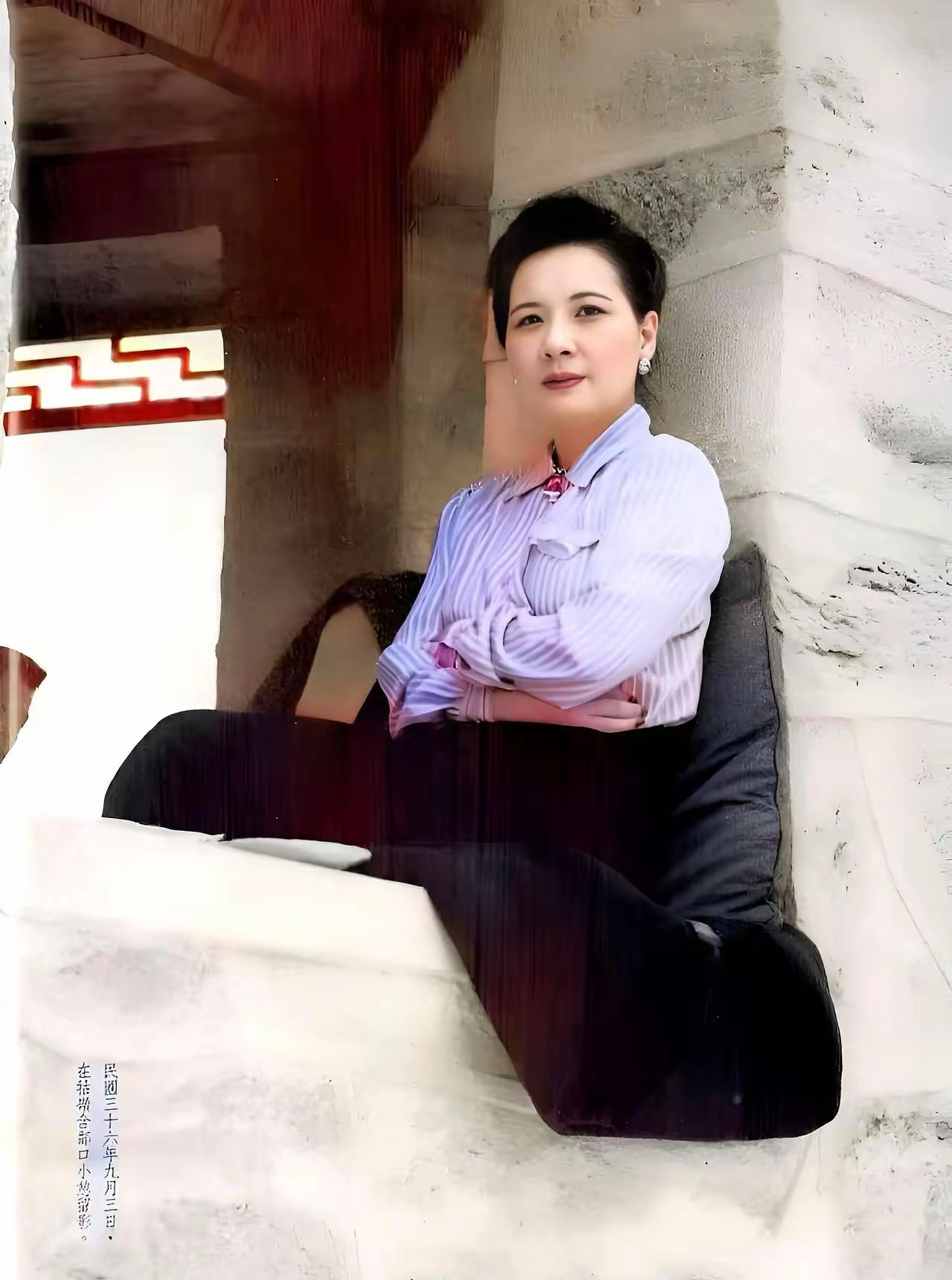

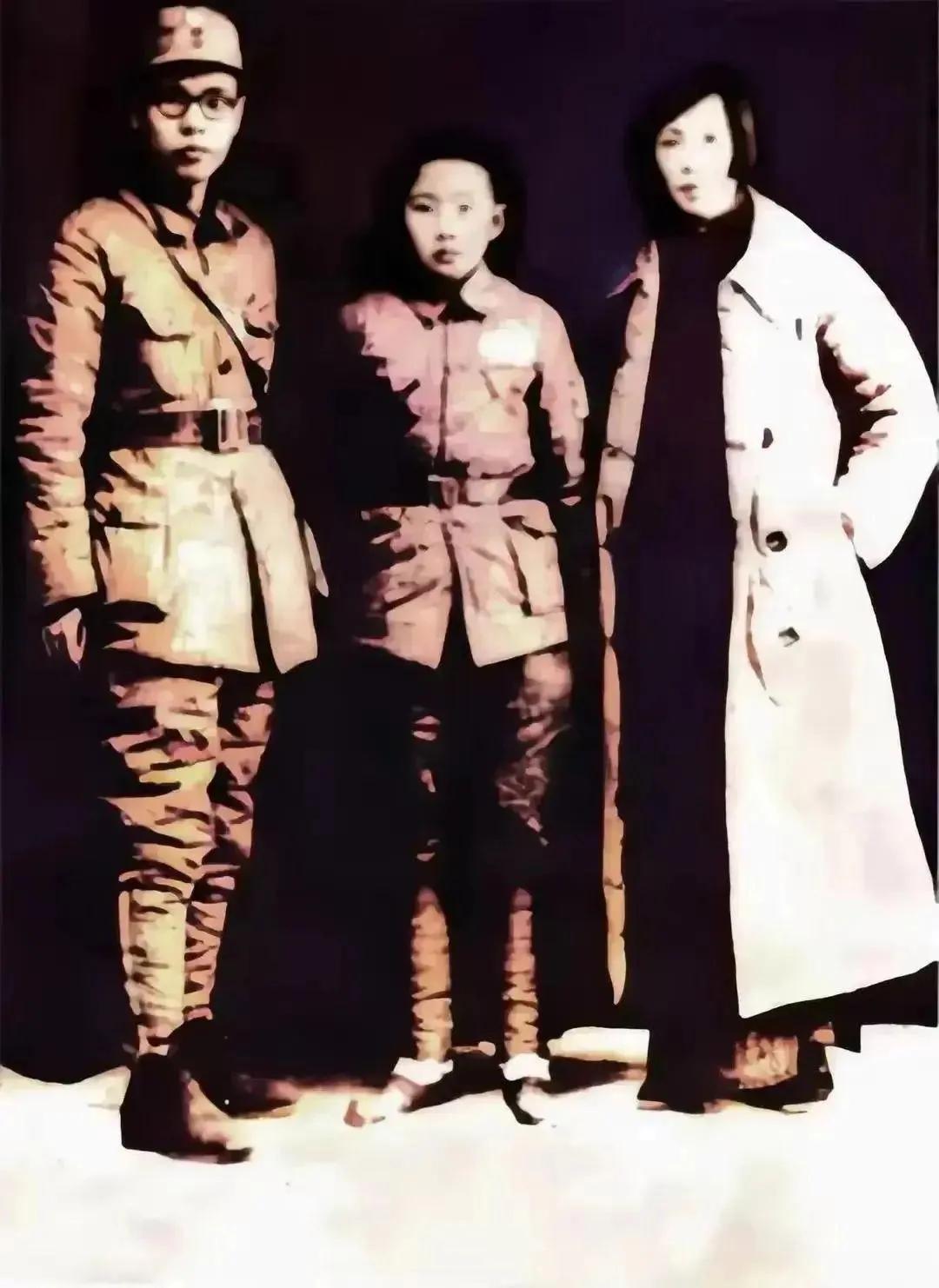

一张泛黄的老照片,定格了上世纪三十年代的一个平常日子。照片中,年过花甲的卢慕贞拉着两个孙子在澳门的街头散步。她那缓慢而艰难的步伐,是被裹足布束缚了一生的象征。但她面容安详,眼中盛满了对后辈的慈爱。这位曾被誉为"中华民国国母"的女性,此时已远离政治风云,过着平静的晚年生活。 在这张照片拍摄的前几年,卢慕贞曾多次带领全家前往南京,拜谒她已故前夫——中山先生的陵墓。虽然他们的婚姻早已结束,但她对这位革命先行者的敬重从未减少。每次站在中山陵前,她都会静静凝望,仿佛在与那段共同走过的岁月对话。她告诉孙子们:"你们的祖父是为了国家奉献了一生,虽然我没能在他的革命道路上帮上什么忙,但我以他为荣。" 翻开卢慕贞的家族往事,不难发现她优良品格的根源。她生于1867年,出身于广东香山县的一个书香门第。父亲卢耀显曾漂洋过海到美国檀香山经商,为家族积累了不少财富。正是这样的家庭背景,让卢慕贞从小就养成了勤劳、节俭和孝顺的美德。在那个女子无才便是德的年代,她虽然未曾识得多少文字,却在为人处世上有着自己的坚持与智慧。 从1911年辛亥革命成功,到1925年孙中山先生在北京逝世,再到照片拍摄的三十年代,卢慕贞始终保持着一个革命家眷应有的尊严与坚韧。她不参与政治,却在力所能及的范围内支持着国家的发展。1941年,已年过七旬的她多次暗中支援中国共产党领导的抗日游击队,用自己的方式表达着对国家的忠诚。 在这张老照片被拍下时,卢慕贞的生活已经进入了平稳的晚年。长子孙科对母亲照顾得极为周到,不仅安排了专人负责她的生活起居,还派出一个班的人员做她的警卫工作。在中山纪念中学创建时,孙科特意加设了一座"慕贞堂",以示对生母的敬爱与怀念。 1952年的一个秋日,年届八十五岁的卢慕贞在澳门的寓所平静离世。回望她的一生,从一个乡间女子到革命先行者的发妻,再到主动让贤的淡泊人生,卢慕贞的每一个选择都凝聚着一个传统中国女性的智慧与大义。 那是在1885年,十八岁的卢慕贞与十九岁的孙中山在香山县翠亨村结为夫妻。婚后的卢慕贞勤劳贤惠,尽管孙中山常年在外求学奔走,她却默默承担起照顾家庭的重任。孙父年老多病时,她亲自侍奉汤药;每次孙中山归家,她总会缝制一套新衣服和鞋袜;婆婆杨太夫人身上的穿戴也多出自她的手。1891年10月20日,她在翠亨村生下了长子孙科,此后又生育了两个女儿孙娫和孙婉。 1894年,孙中山第一次起义失败后逃往日本,卢慕贞被迫离开家乡,被护送往檀香山避难。颠沛流离之中,她从未抱怨,而是坚强地抚养着年幼的子女。直到1912年2月,当孙中山已成为中华民国临时大总统,卢慕贞才携两个女儿从槟榔屿抵达上海,受到了沪军都督陈其美和同盟会会员的热烈欢迎,被誉为"中华民国国母"。五天后,她在孙科的护送下抵达南京,与阔别已久的丈夫团聚。 然而,命运的转折点在同年5月到来。孙中山辞去临时大总统后回到故乡,并与卢慕贞一同考察全国路政和实业。在这游历大江南北的日子里,卢慕贞逐渐意识到自己与丈夫革命事业的差距。"我是乡下人,不识字,也不懂英文,先生的事我帮不了手。我缠着脚,连走路都不方便,怎能帮先生呢?"带着这样的思考,卢慕贞主动提出了离婚的请求。 这一决定并非轻率之举。她看到了宋庆龄——这位比自己小26岁、受过高等教育、精通英文且没有裹小脚的女子,如何在工作上给孙中山提供了实质性的帮助。为了革命大业,为了丈夫的事业能有更好的发展,卢慕贞选择了成全。 离婚后,孙中山对卢慕贞依然怀有敬意与关爱。"你永远是孙家的人,孙科永远是你的儿子。"他承担着卢慕贞的生活费用,并通过她处理家乡事务。在信中,他称呼卢慕贞为"科母",自己署名"科父"或结婚时的名字"德明",表达着超越婚姻的尊重。 卢慕贞的后半生大多在澳门度过。她不问政治,但不阻止家人参与政治。1925年孙中山逝世后,她请人代笔发表悼念文章,表达对这位革命先行者的敬意。在战争的艰难岁月里,已年迈的卢慕贞仍多次支持中国共产党领导的抗日游击队,以自己的方式为国家贡献力量。