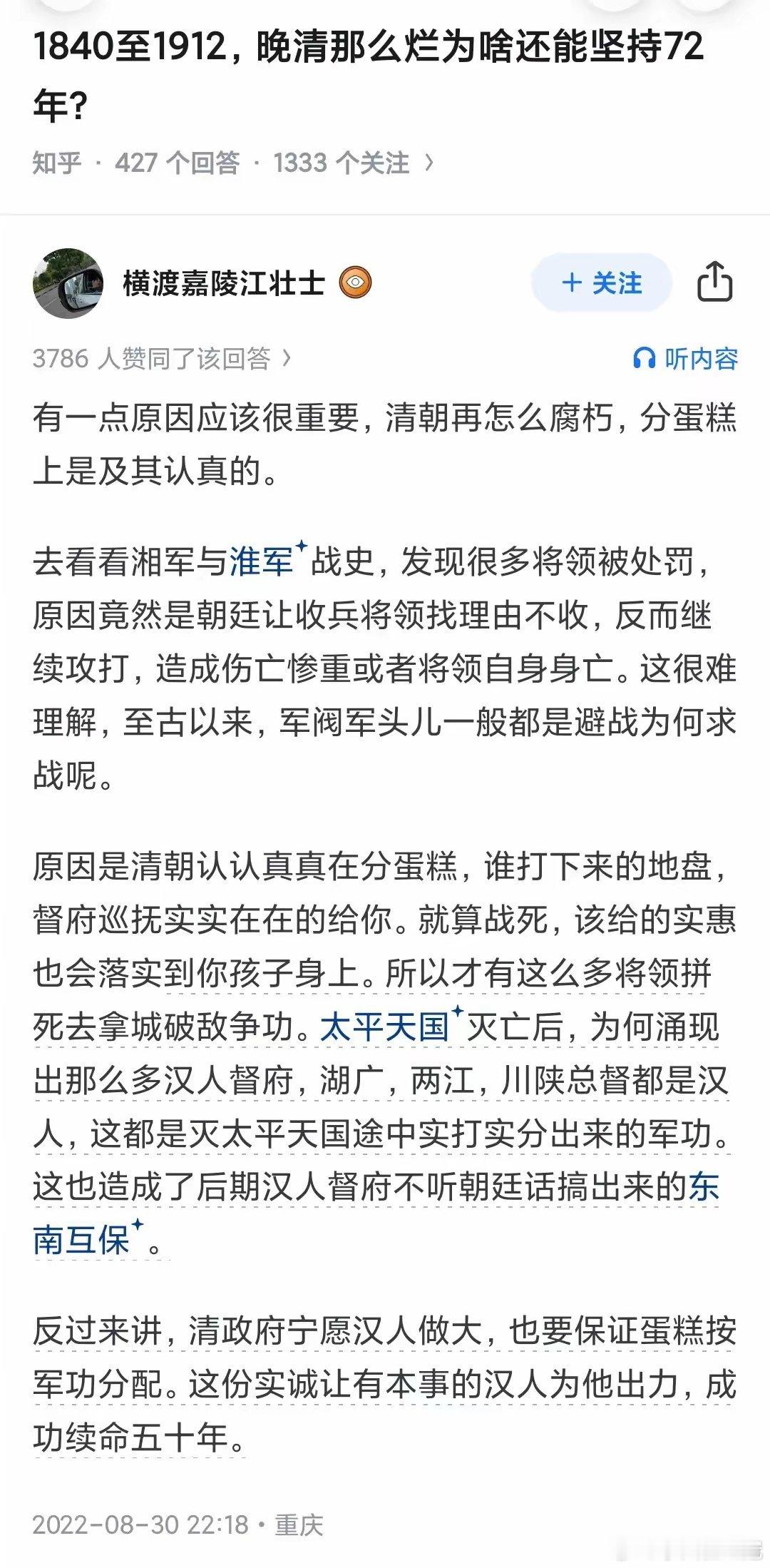

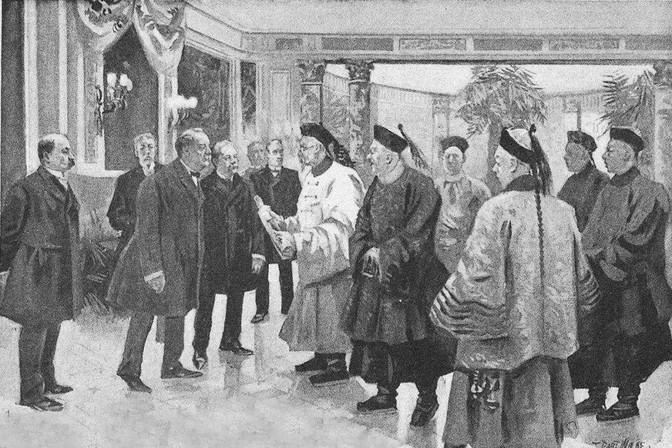

谭嗣同还是举人时,曾写信给老师: 益当尽卖新疆于俄罗斯,尽卖西藏于英吉利,以偿清二万万之欠款……费如不足,则满洲、蒙古缘边之地亦皆可卖。 1865年,谭嗣同出生在北京一个普通家庭,童年时期并无特殊之处。然而,在他5岁那年,一场奇特的经历改变了人们对他的看法。谭嗣同突患怪病,昏迷三天无法救治,家人几乎放弃希望之际,他却奇迹般地苏醒过来。这一事件在当地引起轰动,人们称之为"复生",似乎是命运对他日后不平凡人生的某种暗示。 10岁时,谭嗣同开始跟随浏阳著名学者欧阳中鹄学习。欧阳先生虽未能在科举中获得功名,却是一位学识渊博的人物,对变法改革思想持开放态度。在这位开明老师的引导下,谭嗣同接触到了许多超越传统儒学范畴的新思想。他学习勤奋,思维活跃,对新知识的接受能力远超同龄人。有一次,面对当时流行的八股文,年少的谭嗣同竟直接在课本上写下"岂有此理"四个大字,表达了他对陈旧教育模式的不满与质疑。 随着洋务运动的展开,西方的新思想、新事物逐渐传入中国。谭嗣同如饥似渴地吸收这些外来知识,尝试接触各种新事物,为日后的改革积累思想资源和实践经验。然而,历史的走向往往出人意料。1895年的甲午战争以中国惨败告终,清政府被迫签订《马关条约》,北洋舰队全军覆没,标志着洋务运动的彻底失败。 这场战争对30岁的谭嗣同产生了深远影响。他对清政府的腐败无能感到无比愤怒和担忧,随即在家乡开始提倡新学,创办新式学堂,积极宣传变法改革的必要性。当他听闻康有为等人在北京"公车上书"的壮举后,深刻认识到单打独斗的局限性,意识到只有汇聚众人之力才能推动国家变革。于是,1896年,谭嗣同决定前往北京,很快结识了康有为、梁启超等维新人士,开始了他短暂而辉煌的变法生涯。 正是在这一时期,谭嗣同写信给他的恩师欧阳中鹄,提出了一个在今天看来极为震撼的主张:将新疆卖给俄国,将西藏卖给英国,以偿还战争赔款。具体地说,他在信中写道:"益当尽卖新疆于俄罗斯,尽卖西藏于英吉利,以偿清二万万之欠款……费如不足,则满洲、蒙古缘边之地亦皆可卖。" 面对谭嗣同的卖地提议,恩师欧阳中鹄表示强烈反对,他不认同维新派单纯依靠西方模式进行变革的路线。这一争论实际上反映了当时知识分子对国家主权、领土完整等现代国家概念认识的差异,也体现了传统与现代、保守与激进之间的思想碰撞。 谭嗣同在进京后,与康有为、梁启超等维新人士的密切交往成为他思想发展的重要转折点。这些交流使他的视野从区域性思考逐渐拓展到整体国家利益的高度。他开始深入研究西方政治制度和思想理论,同时结合中国传统文化中的积极因素,形成了更为系统和成熟的变法思想。 特别值得注意的是,通过与各方人士的交流和对国际形势的深入观察,谭嗣同对西方列强的认识也发生了根本性转变。他逐渐认识到,英国、俄国等列强对中国的觊觎绝非仅限于贸易利益,而是怀有明确的殖民和瓜分野心。这种认识使他意识到早先提出的"卖地"构想存在严重的战略误判——新疆、西藏等地不仅是领土问题,更是关乎国家安全的战略屏障,一旦落入外国之手,中原腹地将毫无防御可言。 1898年,光绪皇帝下诏变法,为谭嗣同等维新派人士提供了施展抱负的历史舞台。在这场被称为"百日维新"的改革中,谭嗣同投入了全部的热情与智慧。他积极参与各项改革措施的制定和推行,包括教育改革、铁路建设、工商发展等多个领域。 与早期"卖地方案"相比,谭嗣同在戊戌变法中展现出更加全面和系统的改革理念。他不再寻求通过割让领土这种极端方式来缓解财政危机,而是致力于从制度层面推动国家的全面现代化转型。这一转变既是其个人思想成熟的表现,也反映了当时中国知识分子对救国路径认识的普遍深化。 然而,谭嗣同等人的变法尝试仍存在明显局限。他们过于依赖皇权,缺乏广泛的社会基础;对西方制度的理解也不够深入,往往简单照搬而忽视中国的具体国情。这些问题最终成为导致变法失败的重要因素。 戊戌变法进行了短短103天后,慈禧太后发动政变,下令逮捕维新人士。面对突如其来的危机,康有为、梁启超等人在日本使馆官员的帮助下逃往国外。而谭嗣同则做出了不同的选择——留下来直面风暴。 当时,有人劝他一同逃走,他却表示:"各国变法无不从流血而成,今日中国未闻有因变法而流血者,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始。"这番话清晰地表达了他以身殉道的决心,也体现了他对历史规律的深刻认识。 从早年"卖地保国"的功利主义构想,到此时"舍身成仁"的殉道选择,谭嗣同的思想经历了质的飞跃。他不再寻求简单的物质交换来解决国家危机,而是认识到变革需要付出包括生命在内的重大牺牲。1898年9月28日,谭嗣同与另外五位维新人士被斩于北京宣武门,成为了近代中国为变法改革流血牺牲的第一人。

老两口具体

所以教科书都是胡编乱造

江渐月

[赞][赞][赞]