美对多国加征关税马斯克炮轰特朗普贸易高级顾问特斯拉CEO马斯克与特朗普贸易顾问纳瓦罗的激烈交锋,成为全球化退潮时代最具标志性的商业与政治碰撞。这场冲突不仅暴露了美国政府内部在产业政策上的深刻裂痕,更折射出全球供应链重构背景下,跨国企业面临的生存困境。

一、关税政策的"精准打击"

2025年4月生效的"对等关税"政策,对特斯拉的供应链体系形成"精准打击"。根据美国政府公布的关税清单,汽车零部件关税从10%提升至25%,覆盖电池、电机等核心部件。特斯拉美国工厂生产的Model Y中,约30%的零部件来自中国供应链,包括宁德时代的电池模组和比亚迪的电控系统。这意味着每辆Model Y的生产成本将增加约3800美元,直接侵蚀15%的毛利率。

更严峻的是,美国商务部将特斯拉的"美国制造"成分认定为62%,低于75%的免税门槛。这导致其每辆在美销售的汽车需额外缴纳13%的关税,进一步压缩利润空间。马斯克在财报电话会议上坦言:"关税政策使我们的单车成本增加了25%,这相当于每辆车多支付了一个自动驾驶系统的价格。"

二、供应链重构的"双重困境"

为应对关税冲击,特斯拉启动了"近岸外包"战略。墨西哥蒙特雷工厂计划在2025年底投产,初期产能20万辆/年,主要生产电池和电机。但这一布局面临"双重困境":

1. 成本劣势:墨西哥工厂的电力成本是中国的2倍,物流成本高30%,且缺乏成熟的电池产业链。特斯拉在得州工厂生产的4680电池,良率仅65%,而上海工厂达92%。

2. 技术依赖:柏林工厂的电池模块中,中国电芯占比仍达40%。若强制本土化,产能将中断3-6个月,直接影响欧洲市场交付。

这种"拆东墙补西墙"的策略,使特斯拉陷入"成本上升-降价促销-利润下滑"的恶性循环。2025年第一季度,特斯拉全球交付量同比下降14%,毛利率从24%暴跌至17%,创五年新低。

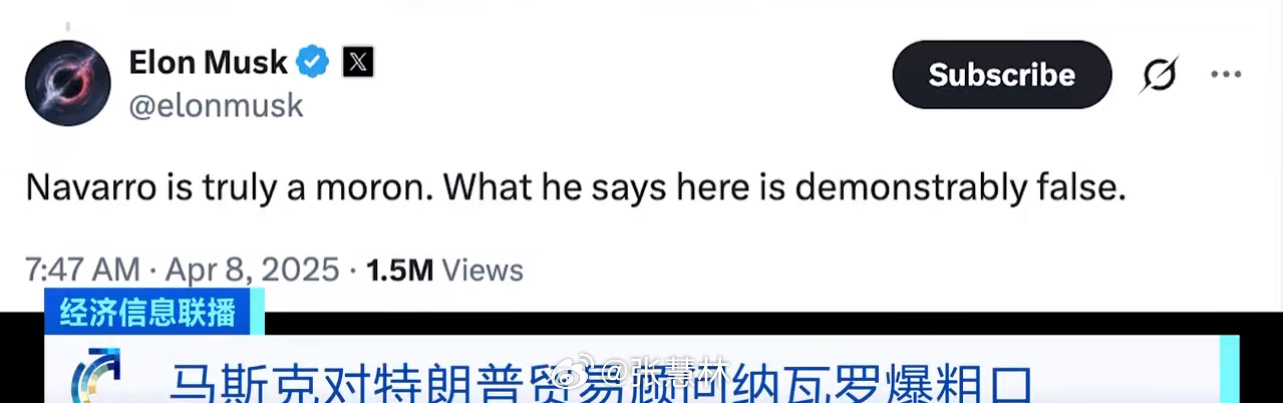

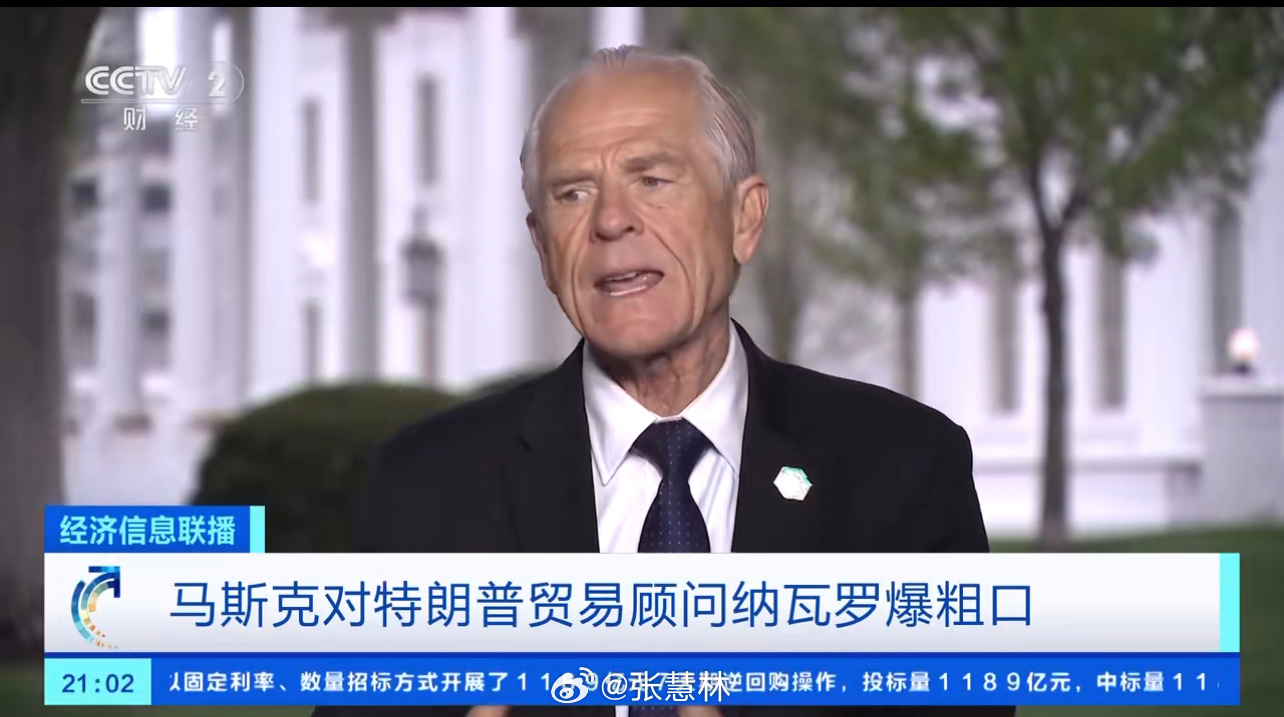

三、政府内部的"路线之争"

马斯克与纳瓦罗的公开冲突,本质是两种产业政策理念的碰撞。纳瓦罗坚持"制造业回流",认为特斯拉依赖进口零部件是"经济投降"。他在接受CNBC采访时强调:"特斯拉应该像底特律车企一样,用美国钢铁和美国工人造车。"这种观点得到特朗普的核心幕僚班农的支持,后者将关税政策视为"经济民族主义"的标志性举措。

但马斯克代表的科技企业界对此嗤之以鼻。他在社交媒体上晒出特斯拉上海工厂的生产线视频,配文:"这才是21世纪的制造业,不是19世纪的铁锈地带思维。"这种对抗在4月9日达到顶点——当白宫宣布对华加征104%关税时,马斯克立即宣布暂停对美出口Model Y,并将欧洲订单转移至上海工厂。

四、财富缩水的"蝴蝶效应"

关税政策引发的连锁反应,使马斯克的财富在三个月内蒸发1430亿美元。彭博亿万富翁指数显示,其净资产从2024年底的4350亿美元暴跌至2920亿美元,创历史最大单季跌幅。这一缩水幅度相当于整个意大利的年度GDP。

更深层的影响在于资本市场信心的崩塌。特斯拉股价从2024年12月的486美元跌至268美元,市值蒸发超5000亿美元。华尔街分析师将其目标价下调至130美元,认为"关税政策使特斯拉的技术优势荡然无存"。这种悲观情绪蔓延至整个新能源汽车板块,蔚来、小鹏等中概股同步重挫。

五、破局之路的"三重挑战"

面对困局,特斯拉的破局之路充满荆棘:

1. 技术自主化:投资20亿美元建设内华达电池工厂,目标2026年实现4680电池完全本土化。但该项目因环保诉讼已延期18个月。

2. 市场多元化:中国市场的重要性凸显。上海工厂2025年计划出口40万辆至欧洲,占全球销量的35%。但比亚迪等本土品牌的竞争,使其市场份额从12%降至8%。

3. 政策博弈:马斯克组建"关税改革联盟",联合福特、通用等车企游说国会。但共和党内部支持关税的强硬派占62%,短期内政策调整可能性渺茫。

全球化退潮中的企业生存法则

马斯克与特朗普的这场冲突,本质是两种经济范式的对决。当保护主义浪潮席卷全球,跨国企业必须在"技术自主"与"供应链韧性"、"成本控制"与"市场扩张"之间找到新平衡点。特斯拉的困境揭示了一个残酷现实:在关税战的硝烟中,没有企业能独善其身,唯有通过技术创新和全球布局的"双轮驱动",才能在动荡时代存活。而这,或许正是全球化退潮时代的企业生存法则。特斯拉跌超8%英伟达跌6%