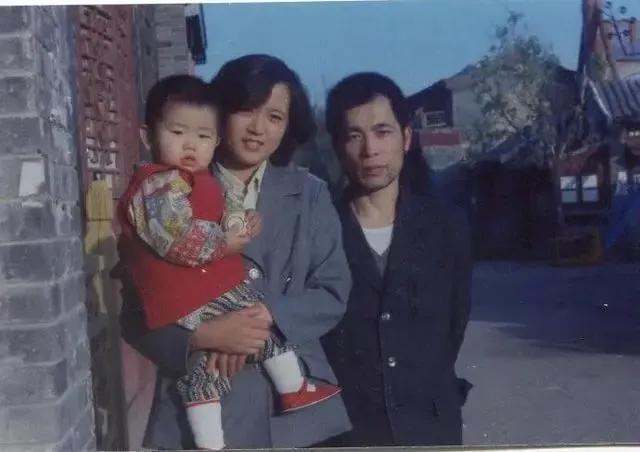

1981年,梁晓声经人介绍与北京姑娘焦丹相亲,谁知一见面梁晓声就对焦丹说:“我每月工资42块5,要寄30块给东北老家。家里五个兄弟姐妹,大哥精神失常得吃药,我自己也因为长期熬夜写作,身体不是很好……” 1981年,梁晓声已经32岁,尽管在当时的知识分子群体中,这个年纪的单身汉不算少见,但对他来说,婚姻却是一件迟迟未能如愿的事情。 他有才华,有文笔,在文坛上也初露头角,按理说个人条件并不差,但命运却似乎总与他开着玩笑,家境清贫,负担沉重,这成为横亘在每一次相亲之间的无形高墙。 那天,是朋友介绍的相亲,对方是一个北京姑娘,名叫焦丹,出身优渥,是个真正的“富家小姐”。 朋友介绍时,还特地嘱咐梁晓声:“你要主动点,人家条件好,长得也不错,别一见面就又说你家里那些事儿。” 可梁晓声偏偏不信这一套。经历了太多次失败的相亲,他已经不愿再拐弯抹角。 他想,如果真有那个愿意和他走一辈子的人,那就应该从最难听的真话开始。 相亲那天,焦丹穿着一件淡蓝色的毛衣,气质温婉,落落大方,一坐下就让人觉得如沐春风。 可梁晓声却没有寒暄太久,几句话之后,他便开门见山地说出了自己的家庭情况。 这番话说完,梁晓声觉得空气都凝固了一瞬,他心里想着,这样说完,怕是这姑娘也得皱眉了。 以往那些相亲对象,一听到这些内容,不是礼貌疏远,就是干脆不再联系。 谁愿意和一个身上背着一家人生活的男人过日子?尤其是像焦丹这样的姑娘,家里条件好,挑一个轻松体面的男人还不是轻而易举? 可焦丹没有离开,没有不耐烦,她只是安静地听完梁晓声的话,然后轻声问道:“你一个人撑着,累不累?” 这一句,让梁晓声心里一震。他忽然觉得,眼前这个姑娘,和别人不一样。 焦丹没有因为他的坦白而退缩,反而多了几分理解和同情。 她看得见梁晓声话语背后的坚持与责任,看得见这个男人并不是懦弱无能,而是拼尽全力在扛着一个家的命运。 不久之后,两人结了婚,没有彩礼,焦丹也没提什么要求,结婚当天的嫁妆,全是她自己花钱买的。 她知道,梁晓声手里没几个钱,全都寄回家给父母和兄弟姐妹了,她从来没埋怨过,反而觉得这是他最让人尊敬的地方。 婚后,他们住在一间仅有11平米的小屋里,连转身都困难,屋里摆了一张床,一个小桌子,几个箱子就是所有的家具。 冬天靠一台小煤炉取暖,夏天闷热得像蒸笼。但焦丹从来没有一句抱怨。 每天,焦丹都会按时做好饭菜,不论丈夫回来的多晚,她总是热着饭菜等他。 有时候她不小心发出点声响,都觉得像是亏欠了丈夫似的,轻手轻脚地收拾家务。 梁晓声常常看着她瘦弱的身影在厨房里忙碌,心里五味杂陈,他知道,自己给不了她优渥的生活,却也从未听到她一句嫌弃。 后来,他们有了孩子,孩子刚出生时很闹,晚上常常哭个不停。为了不影响梁晓声的写作和休息,焦丹便抱着孩子走到楼下去,一圈一圈地哄着,直到他睡着。 冬天的风透骨地冷,焦丹的脸被吹得发红,但她从未吵过丈夫一次。 梁晓声偶尔从窗口望见妻子抱着孩子在夜色中来回走动,心里就像被刀割了一样。 他觉得自己实在太对不起她,一个好好的姑娘,嫁给了自己,却连一个安稳的夜晚都享受不到。 可焦丹却总是笑着安慰他:“你安心写作就好,别管我,我又不是个娇气的人。” 她不但没拖他后腿,反而成了他背后的力量,她节衣缩食,操持家务,把孩子带得干净健康,每天还鼓励梁晓声多读书、多写作,她说:“你总会被人看见的。” 那时的梁晓声,稿费微薄,生活捉襟见肘,但正是妻子的一言一行,给了他无穷的动力。 他把对生活的苦涩、对亲情的牵绊、对社会的观察,通通融入笔下,一篇篇作品在黑夜中诞生。 他没有辜负焦丹的信任与付出,终于在文学的道路上走出了自己的名字。 后来,梁晓声成了家喻户晓的作家,拿过奖、上过电视,被人称作“有良知的文人”。 可他始终记得,那些年最温暖的不是掌声,而是11平米的小屋里,那盏为他守夜的灯光,是妻子焦丹那一双静静望着他的眼睛。 有人问他:“您最感谢的人是谁?” 他笑着说:“是我太太。没有她,就没有今天的我。” 信息来源:百度百科——梁晓声