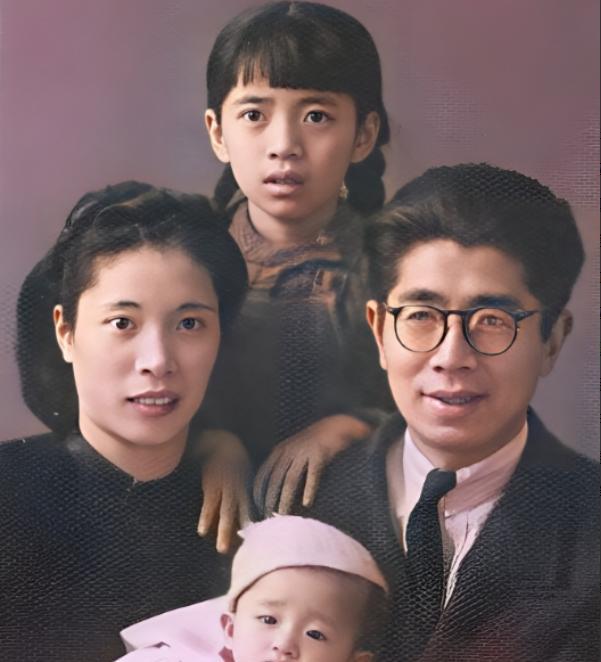

1945年,陈芝秀抛下年幼子女和丈夫常书鸿,跟下属私奔。没想到19年后,她衣衫褴褛,目光呆滞与女儿相遇,此时她已下嫁工人。她对女儿说了一句话,让女儿深感理解,还每月寄钱给她。 1931年,常沙娜出生的时候,常书鸿和陈芝秀的家是完整的。 那时,他们还在巴黎,常书鸿学的是绘画,西方艺术的精细与构图令他沉醉。 但一次偶然,他在图书馆翻到一本敦煌石窟的资料册,被那些残破却神秘、质朴却辉煌的壁画所震撼,他的目光再无法从那些千年前的佛像与飞天中移开。 “我要回中国,去敦煌。”他说。 陈芝秀没有反对,她爱他,愿意跟随他回到那个黄沙漫天的故土。 于是,他们带着刚出生不久的常沙娜,从巴黎踏上归国的路,几经辗转,最终搬进了敦煌莫高窟边上那座破旧的窑洞,那里就是他们未来几十年的家。 而对于陈芝秀来说,那更像是一个牢笼。 丈夫每日从清晨到黄昏埋首壁画,拿着放大镜仔细描绘临摹,夜里也不曾停歇,一心只在石壁上的佛陀飞天,从未问她一声冷暖。 孩子的吃喝拉撒,全是她一人承担。 而这里,荒无人烟,连女人说话的对象都没有,风沙吹得人头疼、皮肤龟裂,她的法语、她的优雅、她对生活的想象,都被这一座座冷清的洞窟磨灭殆尽。 终于,在1945年,常书鸿在莫高窟研究时,她收拾了几件衣物,带着年轻的助手赵忠清,头也不回地离开了敦煌。 她没有带走常沙娜,那个还不满十四岁的女儿,她放下了,甚至说得更直白一点,她逃避了。 常书鸿没有追,他太清楚,她不是为了谁而走,而是为了“自由”离开。 他没有时间痛哭流涕,他将所有情绪一笔带过,继续投身在壁画修复与文献整理中。 对于他而言,那些沉默千年的壁画,比世俗情感更值得倾注一生。 而常沙娜,也就这样由父亲一手带大,她从小看着父亲如何在风沙中站成一棵树,守着那些佛像飞天。 她也默默记下了母亲的背影——一个曾经美丽而自信、最终却仓惶逃走的身影。 她曾恨,也曾疑惑,一个母亲,怎么舍得放下自己的女儿? 赵忠清离开敦煌后没几年就因历史问题被捕,陈芝秀陷入困顿,她从一个学识女性沦为靠缝缝补补为生的贫寒妇人,居无定所,吃了许多苦。 她始终不敢回信,不敢打听常书鸿和女儿的消息——她知道,她已经没有脸。 直到1962年的一个冬日,在兰州一个小工厂门前,常沙娜因工作临时调派前来勘察。 偶遇一名衣衫褴褛、形容枯槁的清洁工妇女,两人视线对上的那一刻,一切都发生了改变。 “沙……沙娜?”她颤抖地唤出这两个字,语气中既有渴望又有恐惧。 常沙娜愣住了。眼前这个妇人,满头杂乱的白发、浮肿的眼袋、穿着旧棉袄,和她记忆中那个穿旗袍、踩高跟鞋、说着法语的母亲判若两人。 “妈?” 陈芝秀点头,眼泪夺眶而出,却又死死忍住,直到嘴唇发抖地挤出一句话: “我已经被上帝惩罚了。” 这一句,瞬间击中了常沙娜的内心深处。 她不是来辩解,不是来乞怜,她只是,用尽一生所受的苦来回应那次背叛。 陈芝秀没有说“后悔”,却用一句“被惩罚了”坦白了所有的后果与认罪。这一句,比千言万语更沉重。 自那以后,母女并未恢复“母女”的关系。 她们没有常常见面,更未曾一起住过,但常沙娜每月从自己工资里拿出一部分寄给母亲,悄悄托人送去衣物药品。她没有告诉父亲,她怕那一段尘封旧事会再次搅动他的平静。 多年以后,常沙娜成为著名的艺术设计师,参与国家重要工程,她的才华源自父亲的严谨,也源自母亲曾经的审美。她在接受采访时曾说过一句话: “我感谢父亲教我如何坚韧,也感谢母亲教会我,人不能逃避自己的选择。”