清廷看到淮军的一溃千里,就决定重启沉默了三十年的湘军,准备以湘代淮,来挽救危局,可清廷不知道的是,无论淮军还是湘军,他们都只能是拿着洋枪洋炮的古代军队,因为无论是指挥将领还是下层官兵,根本没有人经历过真正的近代军事教育。 当吴大澂带着新募的湘军开赴辽东时,沈阳城里的茶馆正流行着新编的《双枪记》——士兵们肩扛洋枪腰别烟枪,操练场上火药味混着鸦片香。这不是戏文里的夸张,而是甲午战场上活生生的荒诞剧。湘军老将魏光焘的日记里藏着细节:士兵们把马克沁机枪当土地爷供着,开火前要烧三炷香。 清廷的算盘打得震天响。以为换上湘军这块老招牌,就能把溃败的淮军霉运甩进渤海湾。可他们忘了,湘军的魂早跟着曾国藩埋进了南京城墙。新募的"湘勇"多是抽大烟的街头混混,军官名单上赫然列着捐官出身的盐商、考不上举人的老秀才。这帮人听着《爱民歌》行军,怀里揣的却是《青楼梦》——湘军当年那份"血诚",早被三十年的鸦片烟熏成了灰。 最讽刺的对比藏在武器库里。淮军溃退时扔下的克虏伯大炮,炮身上还刻着李鸿章亲题的"自强"二字。湘军接收时,愣是没人会算弹道抛物线,最后用罗盘定了射击角度——活生生把近代火炮用成了诸葛弩。日本间谍宗方小太郎在战报里写:"清军器械之精良令我军骇然,战术之陈旧更令我军狂喜。" 但别把板子全打在军队身上。刘坤一给朝廷的密折撕开了遮羞布:"各省解送之洋枪,机簧锈蚀者十之三四,弹药受潮者十之五六。"户部的老爷们吃着火耗,把买炮弹的银子熔成了庆亲王的寿字金锭。前线士兵领到的"新式步枪",有的膛线磨成了光管,有的准星歪成了月牙。 这场换汤不换药的改革,最精妙的隐喻藏在吴大澂的指挥所。墙上并排挂着《孙子兵法》和《海国图志》,案头摆着德国产望远镜,砚台里磨的却是"忠君报国"的朱砂墨。当日军采用散兵线战术时,湘军还在摆"天地三才阵",活像一群穿着西装的明朝僵尸。 历史的耳光总是清脆响亮。牛庄战役当天,湘军把克虏伯大炮架在关帝庙前,香炉里的灰烬飘进炮膛,炸膛时崩飞了半个炮管。日军冲锋时发现,战壕里横七竖八倒着的湘军尸体,半数手里攥的不是枪栓而是烟枪。这场面连东京的《朝日新闻》都看不下去,战地记者写道:"这不是战争,是文明对蒙昧的怜悯。" 甲午的硝烟散尽后,紫禁城的档案房多了份绝密报告。翰林院编修们用簪花小楷写道:"湘淮俱糜,非将之罪,实制之殇。"可惜这份报告和当年湘军的捷报一样,被塞进了"留中不发"的红漆木箱。直到武昌城的枪声响起,箱子里爬出的蛆虫,还在啃食"中体西用"的残渣。

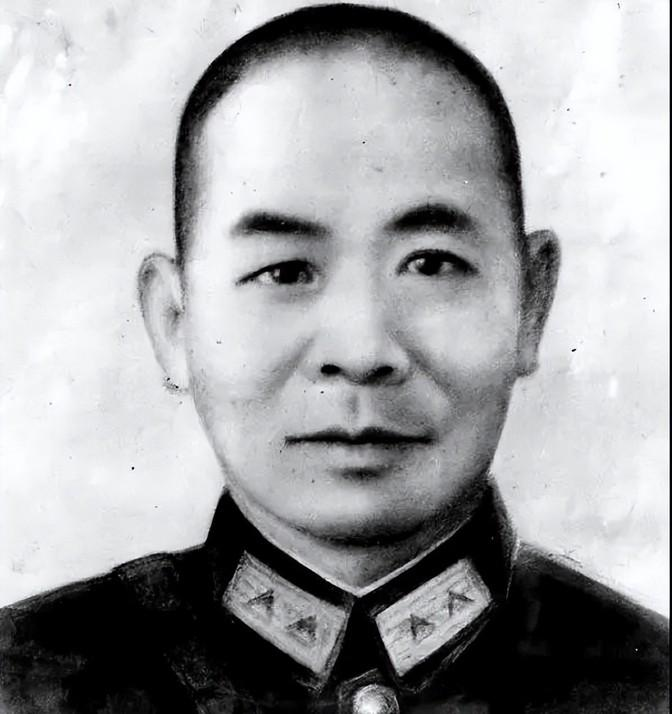

宇化贤

满清十大酷刑、闭关锁国、不思进取、文字狱、留头不留发留发不留头、剃发易服、驱使奴隶、鞑子一人管十家,银乱中国女子,欺男霸女、康熙乾隆六下江南挥霍奢靡、四库全书篡改禁毁15万册古籍、隐藏满清罪恶事实、抹黑明朝历史、禁锢思想、打断人民的脊梁骨、误人子弟,误导国人成为奴隶、阉割中华文明,使我国回到漆黑蒙昧的原始社会、凡有水旱,坐视不管、重徭役、纵贪官污吏,官以贿得邢以钱免,腐败,卖官鬻爵,贪赃枉法国库空虚、圈地运动,百姓流离失所、民族压迫、宁与外邦不与家奴、割地赔款、不战而败、丧权辱国、不平等条约、百年屈辱、祸国殃民、扼杀维新、残暴专制、种族灭绝、赵州之屠、畿南之屠、潼关之屠、扬州十日、嘉定三屠、昆山之屠、嘉兴之屠、江阴八十一日、常熟之屠、四川大屠杀、金华之屠、南昌大屠杀、湘潭之屠、南雄之屠、汾州之屠、大同之屠、广州大屠杀、潮州之屠……几乎将明朝全境上下屠了个底朝天,整个华夏大地十室九空!中国文明领先世界几千年,直到满清统治时期才急剧衰落到世界贫穷国家。由于满清持续篡改两百多年的历史,很多罪恶都被掩盖!这些还只是已确认过的真实事件,不信的请自己先查一下有没有这些事再说。