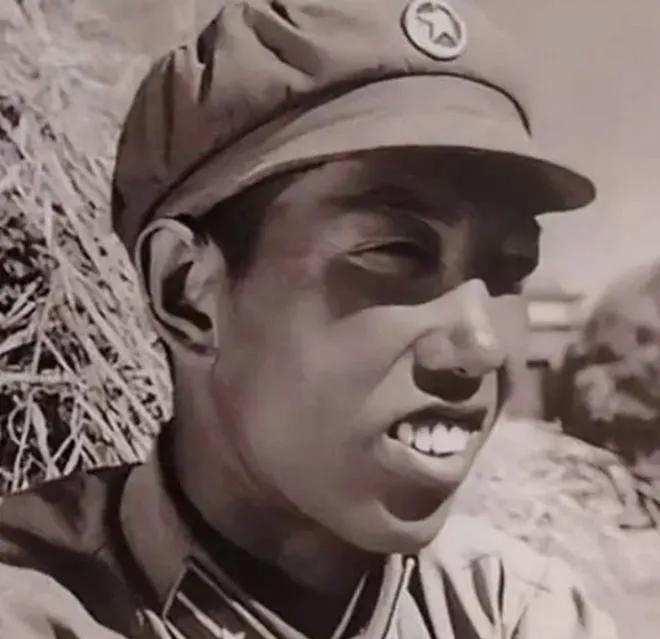

1952年6月1日,毛主席在接见少先队员代表时,听闻有一名孩子名叫左太北,亲切的问道 :“你的父亲是谁”? 1952年6月1日,毛主席接见少先队员代表,这一天是儿童节,全国上下都沉浸在节日的喜悦中。那时候,新中国刚成立不久,百废待兴,大家心里都憋着一股劲儿,要把国家建设好。在这样的背景下,毛主席抽出时间来看这些少先队员,不光是关心下一代,更是通过他们看到新中国的未来。而在这群孩子中,有一个名叫左太北的小女孩,她的出现让毛主席多问了一句:“你的父亲是谁?”这问题看似随意,却一点也不简单。 左太北,这个名字听起来有点特别,尤其是“太北”这两个字,不太像常见的名字。其实,她的名字背后藏着一段历史。她的父亲叫左权,是咱们熟知的抗日英雄,八路军的高级将领。左权这个人,提起他来,谁不竖大拇指?他是山西人,1905年出生,家里条件一般,但从小就聪明好学,后来考上了黄埔军校。那时候,黄埔军校可是革命的摇篮,培养了一大批为国为民的人才。左权在那里打下了扎实的军事基础,也坚定了投身革命的信念。 毕业后,左权没选择安逸的生活,而是跟着共产党走上了革命道路。他先是参加了北伐战争,后来又去苏联学习军事,回国后投身抗日战场。1937年抗战全面爆发后,他成了八路军副参谋长,跟彭德怀搭档,带着部队在前线跟日本鬼子干仗。左权这人,不仅有学问,还特别能打仗,他带兵有方,指挥作战思路清晰,部队里的人都服他。八路军能在那么艰苦的条件下坚持抗战,左权功不可没。 可英雄的路往往不好走。1942年5月,左权在山西辽县(现在的左权县)指挥作战时,遭遇了日军的大规模围剿。那次战斗打得特别惨烈,八路军总部被敌人包围,情况危急。左权作为指挥官,本可以先撤,但他选择留下来掩护部队突围。结果,日军炮弹炸过来,他不幸中弹牺牲,年仅37岁。那一刻,革命失去了一位大将,左太北也失去了父亲。 左太北出生在1936年,那时候左权还在四处征战,她跟父亲见面的机会不多。左权牺牲时,她才6岁,对父亲的记忆恐怕也模糊得很。但她从小就知道,自己的父亲是为国家牺牲的英雄。母亲张洁清是个坚强的女人,丈夫没了,她一个人带着左太北,把她养大成人。张洁清自己也是老革命,参加过长征,经历过枪林弹雨,她把左权的遗志传承下来,也把对革命的信念传给了女儿。 1952年,左太北已经16岁了,作为少先队员代表站在毛主席面前。她能被选上,肯定不是随随便便的事。那时候,能当少先队员代表的可都是品学兼优的孩子,何况她还有个英雄父亲的光环。毛主席问她父亲是谁,也许是早就知道左权的名字,想通过这个孩子回忆起那位并肩作战的老战友;也许是听到“左太北”这个名字,觉得耳熟,随口一问。不管怎样,这句话背后,是对左权牺牲的尊重,也是对革命后代的一种关怀。 左权的牺牲,不是个例。那时候,多少人为了抗战、为了新中国,把命都搭进去了。像左权这样级别的高级将领,牺牲的时候身边连个像样的医疗队都没有,条件艰苦得没法说。可他们从没抱怨过一句,因为他们知道,自己干的事是给后人铺路。左太北的成长,就是在这样的背景下完成的。她不是生活在童话里,而是实实在在背负着父亲的遗志长大的孩子。 再说说毛主席那一代人。他们打江山不容易,经历了无数次生死考验。毛主席自己也失去过好几个亲人,比如杨开慧、毛泽民,还有他的儿子毛岸英。每次提到牺牲的战友,他心里肯定也不是滋味。1952年接见少先队员时,他看到左太北,可能一下子就想起了左权,想起了那些一起奋斗的日子。这不是什么高高在上的姿态,而是人与人之间最真实的情感。 左太北后来的人生,也没辜负父亲的名字。她长大后上了大学,学的是地质专业,毕业后投身国家建设。那个年代,年轻人能吃苦,愿意去祖国最需要的地方。左太北选择这个路子,跟她从小受到的教育分不开。张洁清教她要自立自强,要为国家出力,她真就这么做了。比起那些只会喊口号的人,左太北用实际行动证明了自己是英雄的后代。