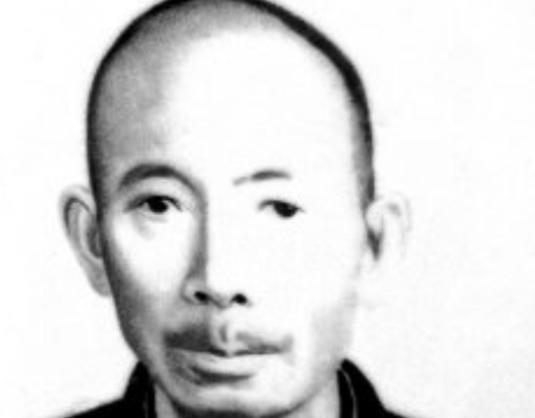

1976年,一名老人在北京军事博物馆参观时,看着四下无人,偷偷摸了一下文物,被工作人员大声制止,老人却红着眼眶说:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。” 1976年,北京军事博物馆里,一位老人趁着四下无人,偷偷摸了一下展柜里的文物。工作人员大声制止,他却红着眼眶说出了一句让人愣住的话:“当年是我背着它走完了两万五千里长征。”这老人是谁?他跟这件文物到底有啥故事? 谢宝金,一位普普通通的红军战士,生在湖南一个穷苦人家。20世纪30年代,家里吃不上饭,他才十几岁就参加了红军。那时候,长征还没开始,他也不知道自己会跟一台手摇发电机扯上那么深的缘分。1934年,中央红军被迫离开江西苏区,开始了那场两万五千里的艰难跋涉。谢宝金被分到通信队,负责背一台手摇发电机。这玩意儿不算大,但几十斤的重量压在肩膀上,走一天山路可不是开玩笑。 长征路上,条件苦到没法说。吃的经常是野菜、树皮,有时候连水都找不到。谢宝金背着发电机,脚底磨出血泡,肩膀被勒出深深的印子,但他从没想过扔下它。为啥?因为这台机器是通信命脉,部队靠它跟总部联系,少了它,很多命令就传不下去。红军打仗讲究机动,通信一断,后果不堪设想。谢宝金心里清楚,自己背的不只是几十斤铁疙瘩,更是战友的希望。 那时候,国民党围追堵截,红军每天都在生死线上挣扎。谢宝金跟着队伍翻雪山、过草地,发电机被他用布裹得严严实实,生怕淋湿坏掉。过草地时,好多战友没熬过去,饿死、病死,尸体就倒在泥里。他看着身边人一个个倒下,心里不是滋味,但他知道,自己得撑住,手里的机器不能丢。有一次敌机轰炸,谢宝金趴在地上,死死护着发电机,炸弹就在不远处炸开,耳朵嗡嗡响了好几天。 1936年,红军终于在陕北会师,长征结束了。谢宝金背着那台发电机走完了全程,两万五千里,一步没落下。机器上满是划痕,有的部件都磨得不成形,但他愣是没让它坏过。后来,抗战爆发,他又跟着部队上了前线,发电机的事儿慢慢成了回忆。新中国成立后,谢宝金回了老家,干起了农活,日子过得平淡。他从不跟人吹嘘自己背机器的事儿,村里人只知道他当过红军,具体干啥没人清楚。 到了1976年,谢宝金六十多岁了。那年他听说北京军事博物馆展出了长征时的文物,就攒钱坐火车去了。到了展厅,他一眼认出了那台手摇发电机——就是自己背过的那个。几十年过去,机器被擦得锃亮,摆在玻璃柜里,跟当年满是泥巴的样子完全不一样。他忍不住伸手摸了一下,想找回点当年的感觉,结果被工作人员吼住了。那一刻,他眼眶红了,不是生气,而是感慨。当年背着它差点没命,如今却只能隔着玻璃看一眼。 谢宝金的故事不是啥惊天动地的大英雄事迹,他没当过将军,也没啥显赫的军功。但他干的事儿一点不比谁差。长征能成功,不是靠几个大人物喊口号,而是靠无数个像他这样的小兵咬牙扛下来。他背的发电机,直接关系到部队的生死存亡。想想看,要是通信断了,红军被敌人围住,后果多严重?可以说,谢宝金用肩膀扛起了长征的一部分。 再说说那台手摇发电机。这东西现在看挺原始,就是个铁壳子加几个零件,手摇几圈就能发电。但在长征那会儿,它是稀罕货。红军物资匮乏,能弄到一台就不错了。谢宝金背着它走了两年,等于背着个“移动电站”。每次部队停下来,他得赶紧架好机器,摇上几十分钟,发出电报。这种活儿又累又枯燥,可他从没抱怨过。机器坏了,他就跟修理工一起摸索着修,硬是让它撑到了最后。 谢宝金的经历让人感慨,历史其实就是这么接地气。课本里长征是大篇幅的战略转移,可落到每个人身上,就是一步步走出来的苦日子。谢宝金不是啥文化人,他不会写回忆录,也没啥豪言壮语,但他用行动证明了自己的价值。他背发电机的故事,代表了长征里那些默默无闻的普通人。没有他们,哪来的胜利? 1976年那次博物馆之行,谢宝金没跟工作人员多解释。他摸完机器,抹了把眼泪就走了。后来,他回了湖南老家,几年后去世,没多少人知道他的故事。这事儿传开后,有人觉得他不该摸文物,毕竟博物馆有规定。可换个角度想想,一个老人面对自己拼过命的东西,哪忍得住不动感情?工作人员吼他时,估计也不知道他跟这机器的渊源。 长征过去快90年了,像谢宝金这样的人越来越少。他们没啥光环,活着的时候也没人捧着,可他们的付出实打实刻在了历史上。那台发电机能摆进博物馆,不光是因为它是文物,更因为它背后有谢宝金这样的故事。每次看到它,就该想想那些背着它的人,想想他们吃了多少苦,才换来今天的好日子。