元末明初将星璀璨,光是一个徐达就能盖了半边天,剩下的常遇春,张定边,朱文正更是军中骁将,各有功绩。 相比之下,蓝玉在这帮人里,只能算作是一个不起眼的小兵。 人说“有志者事竟成”,或说“是金子总能发光”,但这些口口相传的人生哲理,在蓝玉的身上却并不存在。 前辈们所缔造的军事神话太过璀璨,这使得蓝玉如果想要成为后起之秀,几乎没有其它的选择,他只能默默等待。 在大明开国之后的很长一段岁月里,蓝玉能做的,只能是跟在这些前辈身后混日子。 洪武四年,公元1371年,明军出征四川,居功至伟的,是大将傅友德。 洪武五年,公元1372年,明军远征北元,他隶属于徐达的队伍中,只不过是个小小的先锋官。 洪武十一年,公元1378年,西藩叛乱,蓝玉作为副将跟随沐英开拔云南,结果沐英在这一战中表现出众,直接在云南封了王,自此留守此地,成为了封疆大吏。

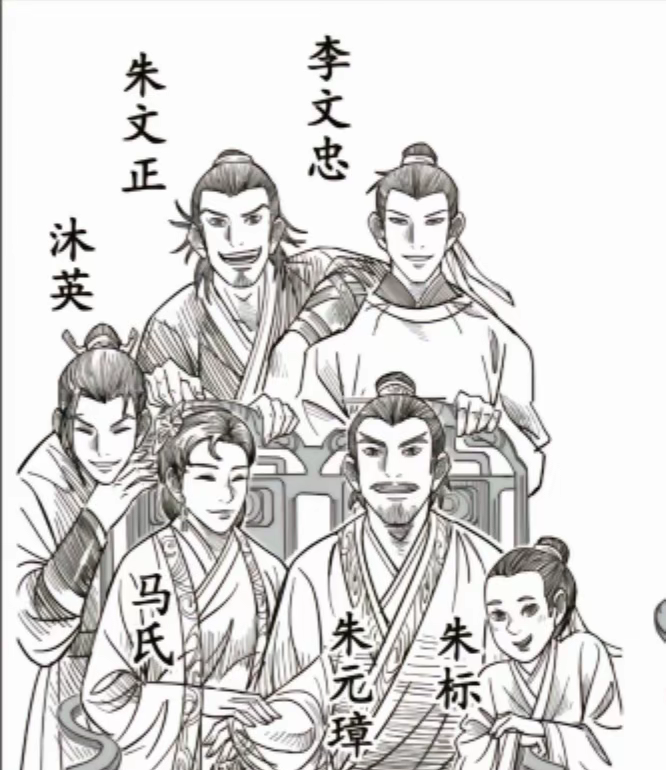

事实证明,吃苦受累的都是自己,封王赏爵的都是别人。 蓝玉很不服,但不服也没有办法。 作为一个年轻人,他有雄心,有壮志,有胆识,有魄力,但他却唯独缺少了一个成就功名所必须的条件,那就是资历。 只要当年和朱元璋一起打江山的老前辈们不死,他就永远没有出头之日。 但好在,蓝玉虽然没有资历,却有一门上好的亲戚。 明王朝的开国武将,数量繁多,但真正能做到声望出众的,只有两位。 一来中山王徐达,二来开平王常遇春。 这两位仁兄对皇帝自然是忠心不二,但在对储君的态度上,却有着极为微妙的不同。 徐达的长女徐氏,是太祖皇帝朱元璋四儿子朱棣的妻子,所以徐达在一定程度上,更希望燕王朱棣能获得储君的位置。 而常遇春的女儿则是太子朱标的妻子,所以常家理所应当地支持太子,是太子党的不二拥护者。 巧的是,蓝玉又是常遇春妻子的弟弟,那么蓝玉即为太子妃和太子的舅父。

作为太子的舅父,蓝玉在政治倾向上,自然也是极为拥立太子的。 不过话说回来,其实朱标同志的太子之位一直做得很稳,他压根不需要这些形形色色的政治势力来巩固自己的位置。 作为孝慈高皇后的儿子,皇家的长子,太祖朱元璋对这个儿子似乎有一种与生俱来的偏爱。 作为大明王朝的开国皇帝,朱元璋的生育能力很显然是非常强大的。 他七十一年的悠长人生中,一共生育了二十六个儿子,这些儿子正如龙有九子,各有不同。 晋王朱棡忠武,秦王朱樉暴虐,蜀王朱椿勤勉,韩王朱松擅诗文,宁王朱权统军有术,燕王朱棣智谋过人... 相比之下,太子朱标除了是皇帝的嫡长子之外,似乎并没有什么可取之处。 论打仗他不行,论文化他也不行,论脑袋瓜转得快,他还是不行,所以不管怎么来看,他都不是朱元璋唯一的选择,也不是朱元璋最好的选择。

在大臣们眼里,燕王朱棣文武通才,平素有韬略,一向胸怀大志,更和中山王徐达有姻缘之亲,无疑是储君的更好人选,但朱元璋对燕王以及其它的儿子永远只有一个态度,那就是: 赶紧长大成人,然后到各地就藩,世世代代拱卫皇权,世世代代做你们大哥朱标的打工人。 皇帝在立储之事上对朱标过多的偏爱,在臣子们眼里是一种舐犊情深的表现,但在作者看来,其实反倒十分正常。 从元至正十一年,公元1351年,刘福通,韩山童起义,到洪武元年,公元1368年朱元璋定鼎中原,建立大明,将近二十年的时间里,到处是农民起义,到处是群雄割据,百姓们饱尝战乱之苦,流离失所,家破人亡者比比皆是。 现在,大明鼎立,百废待兴。 在乱世之际,这个天下需要“朱元璋式”的人物,杀伐果决,残忍无情,但现在四方已定,人们不再需要寡恩刻薄,冷酷威严的统治者,人们需要的是仁主,是懂得与民更始,施恩于天下的帝王。 而自小深受儒学文化熏陶,性格温谦恭让,体恤官僚和臣属的朱标,无疑才是自己最好的选择。 太祖皇帝不是没有考虑过燕王朱棣,在朱元璋的眼里,朱棣聪明,勇敢,果决,有城府,简直和自己是一个模子里刻出来的,如果在战争年代,他相信朱棣一定是一个很好的王。 但在此时此刻,他真的会胜过太子朱标么?他真的能比朱标更能施恩于民么? 朱元璋不确定,或者说,朱元璋不敢冒这个风险。 否定朱棣或许能规避一定的风险,但选择了朱标,却为朱元璋带来了更大的风险。 这个风险来自于,朱标仁慈,但却没有势力。 任何一个没有政治背景和军事基础的储君上位,都是十分危险的,所以太祖皇帝决定,要为太子朱标精挑细选出一位武将,来为他的帝王之路,保驾护航。 而这个被选中的人,正是蓝玉。 当然了,君恩浩荡,但却隐藏不露,皇帝虽然选中了蓝玉,但蓝玉却从始至终,都毫不知情。 蓝玉感觉不到皇帝在政治棋盘上对自己的栽培,但却敏锐地察觉到了自己的仕途越来越顺了。 洪武二十年,公元1387年,一直在征北大军里混日子的蓝玉突然被封为征虏左副将军,成为了讨伐北元部队中的二把手。 如此火箭式的升级,蓝玉不得不重视起来。 自己当过大头兵,做过军中炊事,连扛旗的小兵也干过,自己曾经无比羡艳那些可以统军打仗的将领,而如今自己也成为了这些将领中的一员。 他的心情十分激动,他认为,这既是上天垂怜自己,更是君王看到了自己多年来的勤恳表现,所以,这个封王拜相的机会,是自己争取来的。 马有千里之程,非骑不能自往,人有冲天之志,非运不能自通。 现在,蓝玉十年磨一剑,等来了自己的好运。 洪武二十年,公元1387年,蓝玉北上,大破北元军队,俘虏北元将领纳哈出。 洪武二十一年,公元1388年,蓝玉在捕鱼儿海大破元军,获人,畜六万。 洪武二十二年,公元1389年,湖北府和贵州府相继反叛,蓝玉一一平定。

领兵南征,北上破元,平定西南,蓝玉不负帝王的期望,在短短几年时间,缔造了属于自己的战场传奇,更成为了明王朝最为如日中天的将领。 蓝玉的成长,朱元璋其实一直都看在眼里,是他给了蓝玉超越前辈的机会,将蓝玉一步一步地送上了后洪武时代武将的神坛。 而皇帝做这一切的目的非常简单,那就是皇帝明白,蓝玉是太子朱标的舅父,是坚定不移的太子党,蓝玉的强大,就代表了太子的强大。 蓝玉会成为了朱标的左膀右臂,更会成为太子未来登基的雄厚军事基础。 有蓝玉这样的悍将保驾护航,朱元璋足可安心了。 所以就算已经走到人生顶点的蓝玉开始出现了一些为人臣的瑕疵,朱元璋也是可以忍受的。 开平王常遇春,中山王徐达接连因为年迈和伤病去世,宋国公冯胜战功赫赫,但却被朱元璋屡屡猜忌,此后不得重用,蓝玉环顾四周,自己居然成为了明朝军事力量里的中坚人物。 在确信了自己的主导地位之后,我们的蓝玉同志有点飘了。 他自恃功高,屡屡犯下不法之事,例如蓄养庄奴,广收义子,擅结党羽,抢占民田,被朝廷里的几位御史盘问,蓝玉竟勃然大怒,将几位御史用棍棒打散。 一次北征漠北返程,只因为守关的将领开门时稍有怠慢,蓝玉暴怒,竟然纵容兵士毁坏城关,破门而入。 他大破北元军队,却不优待俘虏,反而以帝王之师,在战场上败坏德行,奸淫了北元皇帝的妃子,以至于这位元妃羞愧自尽。 皇帝念他有功,对这些罪行都做宽恕,不仅不罚,反而封他为太子太傅,但蓝玉却十分不满,当众叫嚣道: 太傅算是什么东西?难道我不能做太子太师么? 朋友们,朱元璋是什么人物,朱元璋又是什么样的君王呐。 他曾经亲自制定《大明律》和《御制大诰》,对明王朝的文武百官有过极其严苛的为官规定和约束,严苛到官员只要贪污白银六十两以上,就会被斩首示众。 剥皮食草,缚官面圣,皇帝在打击官员骄纵不法的问题上,是从来都不会心慈手软的。 别的不说,就是和皇帝关系最为亲近的淮西功臣集团,因为这些开国功臣的小小瑕疵,被皇帝抓住把柄,送上西天的,就不在少数。 但奇怪的是,眼睛里素来容不得沙子的朱元璋,却对蓝玉这一团狂妄至极的沙尘暴容忍到了极点。 对朱元璋来说,这是没有办法的事儿。